8月28日(水)に行われた、小森の門下生勉強会の配布プログラムに掲載した挨拶文です。

本来は来場者のために書いた文章なので、こういうところに転載する必要はないのですが、教えると言うことに対してそれなりに思い入れを持って書かれた文章なので、広く読んでいただけたらと思い、転載することにしました。

*********************

本日は、厳しい暑さの中、我が門下生の発表会に足をお運び下さり、ありがとうございました。

自分の門下生の勉強会(発表会)を開催するのはこれが初めてのことで、一体どんな会になるのか、さっぱり分からず、生徒達のサポートで何とか準備を進めてきました。このパンフレットが皆さんのお手元に届く頃はきっと、第二回はどんな風にやろうか、なんてことを考えているのだと思います。

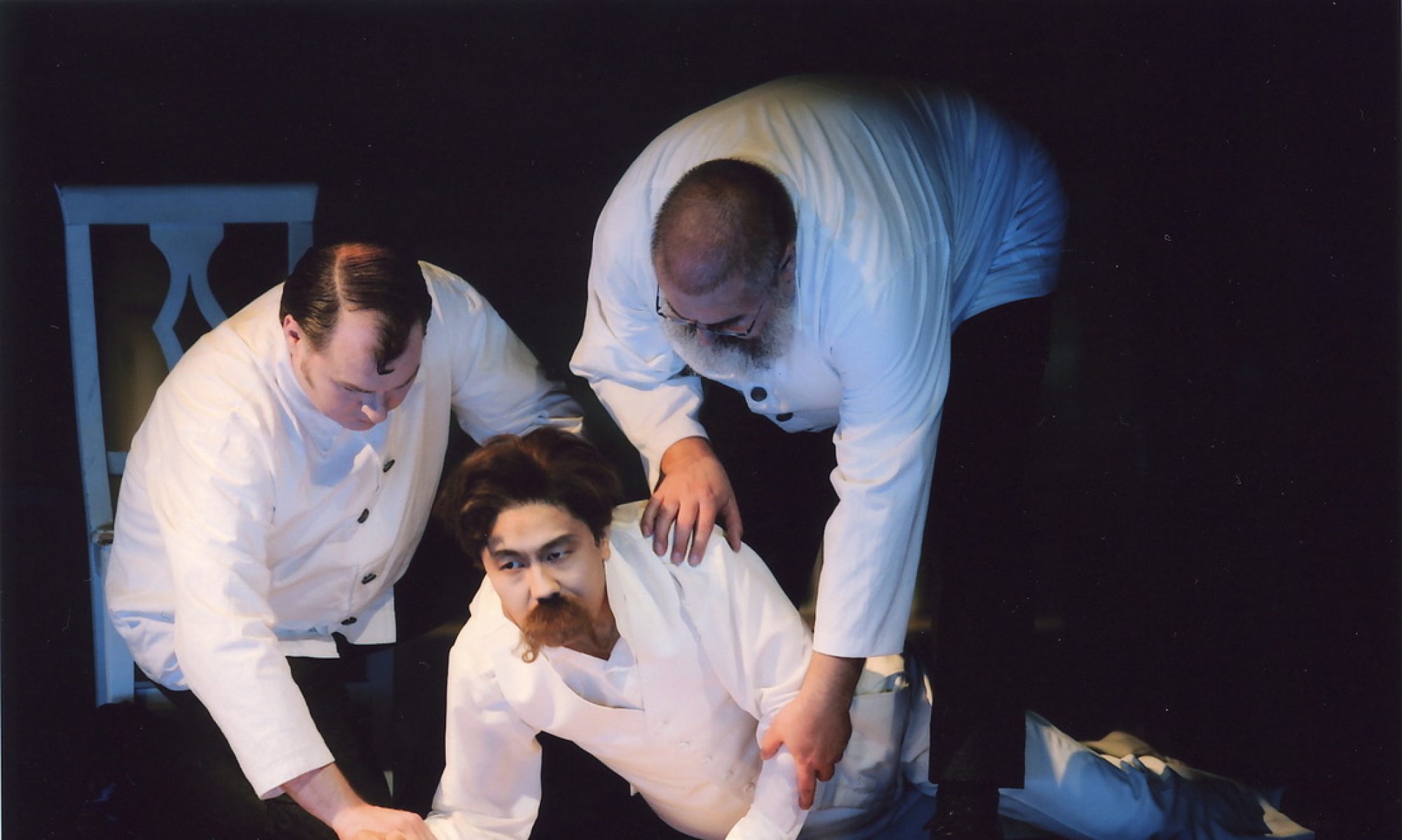

準備作業のリーダーシップを積極的にになってくれた森谷さん、利根川さん、チラシのデザインをしてくれた坂野さん、インペクとしてクラスのオーガナイズをしてくれている杉山さん、ありがとう。そしてお疲れ様でした。また写真の撮影を快く引き受けて下さった四位実さんほか、ご協力下さった各位に心から感謝の気持ちを申し上げたいと思います。

僕はドイツで劇場の専属歌手を12年務めたわけですが、留学も含めて17年間のドイツ生活を過ごしました。そしてその2年ほど前にヴォイス・トレーナーのDavid Harperに出会いました。

厳しいドイツの劇場生活を乗り越えてやってこられたのは自分の努力もあったとは言え、家族、友人や知人、諸先輩方や師匠たちの尽力、運など、様々なエレメントの助けなしにはここまで頑張ってこられませんでした。その中で特に大きなエレメントの一つはDavidの示してくれた技術ではないかと今でも思っています。

発声技術に迷いこのままでは歌っていけないと、殆ど絶望の縁にいたときにDavidとの出会いがありました。偶然というのは屡々、人生の中で決定的な出会いを用意してくれるものです。

ニュージーランドに生まれ、オーストラリア、イングランドと活躍の場を移していったDavidは、島国に生まれた我々と同様、ヨーロッパの芸術であるオペラと声楽の歴史を、外側から客観的に見ることが出来たのだと思います。それに加え、抽象的な伝え方をされることが多い声楽技術を、極めて科学的なアプローチで分析しているその姿勢に、強い感銘と親近感を覚えました。それ以来、20年近くになる付き合いですが、いまだに声楽家としての僕に的確な示唆を与えてくれます。

しかし、ヨーロッパ言語を母国語として持たない我々日本人が声楽技術と声楽表現に精通するには、Davidのアプローチから更に掘り下げたアプローチが必要であると、ここ数年は強く感じていました。日本に引き揚げたことを機会にその更なる掘り下げに本格的に着手し、指導に活かしてきたつもりです。

若干専門的な話になることをお許し頂くとして、ここでそこに言及しますと、やはりこの技術の根幹は、subglottic pressure(声門下圧)を如何にコントロールするかと言うところにかかっていると思います。そこでこれからはこの技術体系をPressure Vocal Systemと呼び、更なる技術及びその技術による表現の広がりを真摯に追求して参りたいと思います。

歌うと言うことは、本当に素晴らしい行為です。神から我々人間に与えられたもっとも素晴らしく美しい営みの一つと、僕は考えています。ですからこの職業は天職と思いますし、「うた」との出会いを心から神に感謝しています。今ここにいらした皆さんは、何らかの偶然によって「うた」と運命的な出会いをし、うたというものに魅せられているのだと思います。そして、その「うた」が我々同士の出会いも用意してくれたわけですね。

教える者として、また舞台に立つ者としての義務を万全に果たすことは、喜びももたらしますが、なかなかに難しい事です。特に大変なのは、普段の教育者として伝えている事柄を理想的な形で舞台でも行うことです。しかし、これも自分で選んだ道です。生徒のみんなと切磋琢磨を続けて、より高いステージを目指していきたいと思います。どうぞ今後ともよろしくご指導のほど、お願い申し上げます。