掲載された新聞へのリンク(ネット上にあるもののみ)

アルテンブルク・ネット紙

ノイエス・ゲラ紙

劇場のサイト

オストレンダー・フォルクスツァイトゥング紙

東テューリンゲン新聞

宮廷歌手小森輝彦氏にとっての、東テューリンゲンでの最後のシーズン

かのヘルデンバリトンは、2012年の秋に日本へ戻る事となった

アルテンブルクとゲラにおける小森輝彦氏の12シーズン目は、彼の最後のシーズンとなる。この歌手は今シーズンの終わりに家族とともに日本に帰国することを決意した。

ずっとドイツに留まるつもりは彼にはもともとなかった ー 彼は最初からドイツ生活を、いわゆる「修業時代」と見なしており、マイスター(ドイツの親方制度で言う親方の称号)になるための修行というつもりだった。そして2011年の4月に歌劇場総裁のマティアス・オルダーグから宮廷歌手の称号を授与されたことで、いまやマイスター証書以上のものを手にしたと言っても良いだろう。今、彼は今まで彼が享受したものを還元するために、日本へ帰還するべきだと、その時が来たのだと感じている。

ずっと故郷、日本とのつながりは大切にしてきし、定期的に東京や他の日本の音楽的に重要な都市に客演して大きな成功を収めてきた。

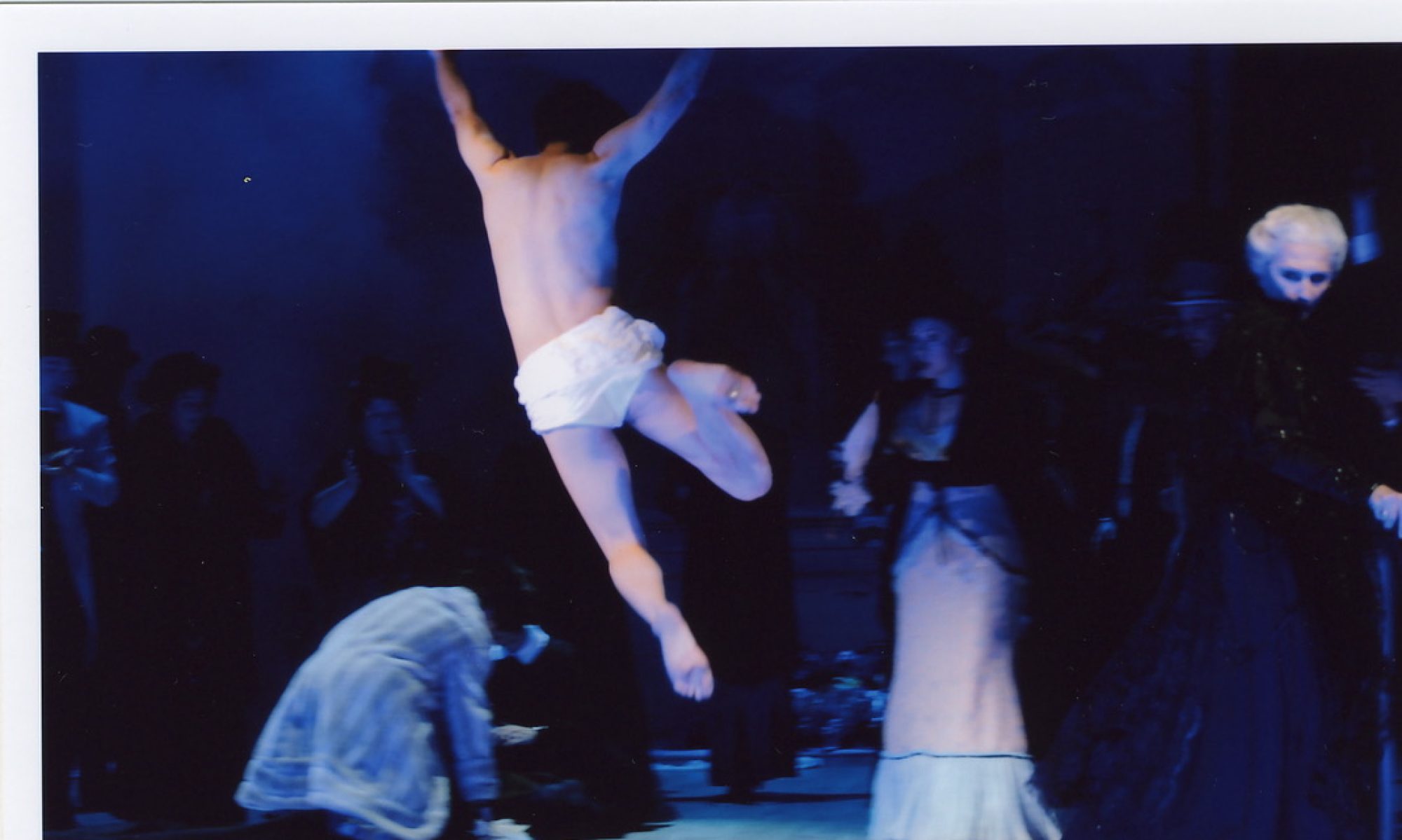

彼のスケジュール帳はいつも、客演の予定で埋まっていた。その中でも、2006年のザルツブルク音楽祭における演奏会形式の世界初演で、ヘンツェのオペラ「午後の曳航」で首領を歌った事は、その中のハイライトの一つと言えるだろう。今年の夏は兵庫県立芸術文化センターにおけるJ.シュトラウスのオペレッタ「こうもり」の公演で、やはり宮廷歌手であるヨッヘン・コヴァルスキーと舞台をともにし、アイゼンシュタインを歌った(写真を参照)

彼のスケジュール帳はいつも、客演の予定で埋まっていた。その中でも、2006年のザルツブルク音楽祭における演奏会形式の世界初演で、ヘンツェのオペラ「午後の曳航」で首領を歌った事は、その中のハイライトの一つと言えるだろう。今年の夏は兵庫県立芸術文化センターにおけるJ.シュトラウスのオペレッタ「こうもり」の公演で、やはり宮廷歌手であるヨッヘン・コヴァルスキーと舞台をともにし、アイゼンシュタインを歌った(写真を参照)

いつの間にか、小森氏はテアター&フィルハーモニー テューリンゲンの契約の拘束のため、日本からの魅力的なオファーを断り続ける状況になってきていた。ピツァロ(フィデリオ)、フィガロ、さまよえるオランダ人や、彼の夢の役であるアムフォルタス(パルシファル)などを。劇場というのは長期的に、早めに計画を立てていくものである。

それとは別に、彼は日本の音楽大学の客員准教授として教鞭を執っており、他の音楽大学からも教師として問い合わせを受けた。そして40人を超えるプライベートの生徒もおり、日本に帰ってからの毎日が多忙である事は疑いがない。彼は自分が学んだ事、舞台表現者として身につけたものを全て還元したいと考えているのだ。

11歳の息子、健登も日本の学校へ移る事になるわけで、もう東京のシュタイナー学校に届け出ずみだ。ゲラのシュタイナー学校は小森一家の不在を寂しく感じる事になるだろう。

しかし小森氏は別れの時までに、まだいくつかのコンサートを行うことを明らかにしている。劇場後援会との最後のコラボレーションとして、お別れコンサートを企画している。アルテンブルクでは10月21日に歌曲の夕べが、ゲラでは4月28日と5月8日の二回のコンサートが予定されている。

壊滅的な春の震災以来、この人情家の歌手にとって、理性的な理由に加えてもう一つ、日本へ帰るための感情的な要素が加わってしまった。日本へどうしても帰らねばならないと。彼は日本人であり、この状況の中でこそ故郷に自分が属していると強く感じるのだ。彼の祖国は、彼がドイツで学ぶために奨学金をもって助け、送り出した国でもあるのだ。

兵庫県立芸術文化センター公演「こうもり」第二幕 シャンパンの歌

撮影:飯島隆

「テューリンゲンは僕の第二の故郷となりました。そして出来る事なら、何度でも戻ってきたいと思っています」と彼はすでに表明している。

しかし、別れの時までには、彼が歌ってきた多くの役柄・・・彼を聴いてきた聴衆はとりわけ彼が歌ってきたタイトル・ロールを思い浮かべる。リゴレットやさまよえるオランダ人、ナブッコ、ドン・ジョヴァンニ、ヴォツェックやヴァレンシュタインなどの役柄にいくつかの役がが新しく加わることになる。

彼は今、パウル・リンケのオペレッタ「ルーナ夫人」を楽しんでいる。彼は方言を好み、喜んで「ベルリン弁」の練習をしている。そしてジルヴェスターには再びベートーベンの第九を歌う事になっている。エスカミリオとフルート氏・・「カルメン」と「ウィンザーの陽気な女房達」は、彼がゲラとアルテンブルクの契約を得て日本を去る直前に歌った作品だが、今シーズンにこの二つの役をここで歌ってシーズンを終える事になる。そうして輪が閉じるというわけだ。

参考までに・・・

小森輝彦氏は1967年に東京で生まれ、東京学芸大学附属高校で声楽に目覚めた。サッカー部のトレーニングでの力強い叫び声が、当時文化祭で行われるグノーの「ファウスト」のメフィスト役を歌う代理歌手を探していた音楽部の同級生の注意を引いたのだ。彼はその時、楽譜を読むことも出来なかったが、素早くこの役を身につけてオペラへの熱意を燃え上がらせた。そして18歳の時に東京芸術大学で声楽を学び始めた。

1985年から1989年の間大学学部で学んだあと大学院へ進み、オペラ科の修士課程を修了した。また、学生時代から数々の著名な歌手のマスタークラスを受講していた。1992年から1994年までは文化庁オペラ研修所の第九期生として研修し、1995年には文化庁芸術家在外派遣研修員として、ベルリン芸術大学に派遣された。1992年にはカワイミュージックショップコンクール、1995年には藤沢オペラコンクール第二位、1998年にはルクセンブルクの国際声楽コンクールで奨励賞を、2000年には五島記念文化財団のオペラ新人賞を受賞した。

ラインスベルク音楽祭で作曲家のジークフリート・マットゥスや指揮者のロルフ・ロイターと知り合い、アルテンブルク・ゲラ市立歌劇場のオーディションを受けるように勧められて、当時のオペラ監督ブリューアー教授にすぐに採用された。

関連記事

「日本への帰国のお知らせ」