日本R.シュトラウス協会本年度の年誌に掲載するエッセイです。日本R.シュトラウス協会のご厚意により、転載をお許しいただきました。

*********************

ここ8年間、シーズンの変わり目である夏は日本で過ごしています。今年も同様でこの劇場での11シーズン目にあたる2010年/2011年の終わりには、7週間の日本滞在中でした。この一年を振り返ってみたいと思います。

アルテンブルクとゲラの劇場での公演は、魔笛の弁者役、マノン・レスコーのレスコー役、カプレーティとモンテッキのカペッリオ役などの他、「発掘オペラシリーズ」ではブラウエンフェルス作曲の「ウレンシュピーゲル」というオペラが新演出で制作され、その他にヘンゼルとグレーテルの父親役や、昨年の年誌で紹介させていただいた「ヴァレンシュタイン」のタイトルロールなどの再演もありました。

また、先シーズンにプレミエのあった「ナクソス島のアリアドネ」は、スイスのヴィンタートゥアーというところの引越公演で最終公演を迎えました。洗練された演出だったので終わってしまうのが大変惜しかったですが、こればかりは仕方ないですね。他の共演者も同じ気持ちだったらしく、皆この演出との別れを惜しみつつ、最後の公演を楽しんでいました。

3月にあった東日本大震災は、文字どおり我々日本人を震撼させました。お亡くなりになられた方々に心からの哀悼の意を表するとともに、被災されて不自由な生活を送られている皆さんにお見舞いを申し上げます。

僕自身はドイツにいて被災しておらず、はじめは自分が無事でいることに罪悪感をもっていました。また、これだけの事が起こって、同胞が懸命に危機から脱するために働いているときに、自分の無力さも強く感じ、一緒に日本にいられないことを悔やみました。離れているからこそ強く日本のことを思う、思いたい、と言う気持ちがあるのと同時に、口ではそう言ってもやはり地理的に離れて無事でおり、日本の力にはなれない、というジレンマで気持ち的には辛い日々を過ごしました。もう見たくないと思うのにニュースから目が離せず、体が段々麻痺していくような感覚でしたが、自分の気持ちを整理するためにエッセイを書いたこと、チャリティーコンサートの企画をはじめたことなどで、段々心が前向きになってきました。

ドイツ生活が長くなればなるほど、僕は自分が日本人である事をより強く感じるようになって行きました。そして、どんなに親しくなって理解し合っても、ドイツ人、あるいはヨーロッパ人とのメンタリティ・ギャップがあることを忘れてしまうと、そこにある理解と友情の架け橋は大変もろいものになる,と言う事をひしひしと感じています。

友情を感じるためには何も難しいことは必要ないと思います。事実、ゲラで行った震災チャリティーコンサートでは、予想を大きく上回る聴衆が集まり、国や文化を越えた友情と善意を、体で感じる事ができました。

ただ、その友情を下地として何かを始めようとしたり、人間関係を深めようとしたときに、やはりお互いの出自を踏まえたところからスタートしないとうまく行かない、と言う事を強く感じるのです。

この震災の報道の中で、日本人の行動が賞賛されたことはご存じの方も多いと思います。パニックを起こさずに、我慢強く、周りの人を気遣った行動を取る日本人を、欧米社会は驚嘆と賞賛の眼差しで見つめました。これらは間違いなく日本人の美点だと思いますし、僕は日本人である事をこの震災を通じてさらに強く自覚し、誇りを持って日本人らしくあろうと、意志的に自分の肝に銘じることになりました。

震災については、他の場でも書かせていただいているので、ここではこれ以上は述べませんが、前出のエッセイが在外邦人だけでなく、日本にいる方々からも共感と同意を持って迎えられたことは僕にとって大きな勇気になりました。

我々を心理的にも揺さぶったこの震災の傷跡が癒えるのはまだまだ先のことだと思いますし、今も心の震えは止まっていません。それでも、いや、だからこそ、これを抱えて、とにかく前に一歩ずつ足を進めることが我々に課された責務だと考えています。そして舞台人、音楽家としての僕は、とにかく、自分が音楽を通じて何か、この世の中に癒やしや勇気、喜びを持ち寄る事ができるように、今まで以上に自分を磨いて行かねば、と思っています。それこそが音楽家にできる一番の復興活動ではないかと思うのです。

今年でドイツ生活も16年目、この劇場での勤続年数も12年目に入りました。劇場のメンバーも、毎年の様に入れ替わりがあるわけですが、この8月からは、オペラ部門のソリストの中で僕が最年長、そして勤続年数も最長となる事がわかりました。これに気付いたときはちょっと愕然としましたが・・・。年配の歌手がちょうど定年で辞め、また僕の数年前に入ったソプラノも契約を延長されなかったので、そのせいで僕が最年長,最古参になってしまいました。

我々専属ソリストは、同じ演奏家でもオーケストラや合唱の人たちとは違って、加入必須の労働組合があるわけでもなく自由な分、保証も少ない契約条件となります。契約は大体の場合一年ずつ延長され、15年目に終身雇用の権利を得る(これは音楽家だけでなく、ドイツの被雇用者全て同様)までは、いつクビになるかわかりません。

ソリスト陣の労働組合はありませんが、オペラ部門全体の会議は定期的にあり、そこでまとめ役のような働きをするのがSpartensprecherというポストです。部門スポークスマン、あるいは部門代表とでも言いましょうか。これは今まで経験豊かな先輩が務めてきたのですが、最年長になったこともあり、周りの同僚の希望もあって、僕がこの代表を務める羽目(?)になりそうです。

僕が入ったときに当時の劇場首脳は、僕を含めて4人のソリストを新しく入れたのですが、これは今考えるとかなり大胆な、専属ソリスト陣の入れ替えでした。コロラトゥーラソプラノとリリックソプラノ、テノールとバリトンという四人で、どの人もその後の劇場のプロダクションで即戦力と言うだけでなく、主役を張る実力を期待されて雇用されました。ソプラノの二人は、イドメネオのイリス、リゴレットのジルダ、ルチアのタイトルロール、テノールはリゴレットのマントヴァ侯爵などにキャスティングされましたが、結局は劇場首脳の期待に応えられなかったと言う事で、一人また一人と劇場を去り、3年目が終わったときは4人の中で残ったのは僕一人でした。その後もソリストの補充はたびたびありましたし、若いバリトンが入ったこともあったのですが、その中のほとんどは2年〜3年もすると姿を消す、と言うサイクルで、劇場社会でソリストが生き残ることの難しさを肌で感じることになりました。

幸い僕は今までクビにならないですんでいるわけですが、最初はひやひやしながらも、とにかくがむしゃらに自分のベストを尽くすことだけ考えてきました。その中でも自分がここで何を求められているのか、と言う事は常に考えながらやってきました。

長渕剛さんがラジオで言っていた事で僕の頭に残っている言葉があります。彼はスポーツ選手について話していたのですが「一流の選手というのは、期待に必ず応える。でも超一流の選手は期待を良い方に裏切る」という言葉でした。これになんだか深く納得して、期待をされる立場になるのであれば、それを当たり前に受けとめるだけでなく、その期待以上の仕事をする様にしようじゃないか、と思ったものです。もともと人を驚かすことが嫌いでない僕は、正当でありながら常套でない表現を探し続けてきたように思います。

とはいえ、僕は幸い余り経験していませんが、アジア人に対する偏見や差別も現実にありますし、 やはり厳しいソリストの競争です。何とか毎年契約を更新される度にホッとして心の中では「セーフ」と思っていました。

お聞き及びの方もいらっしゃるかと思いますが、この四月、ドイツの宮廷歌手(Kammersänger)という称号を授与されました。イギリスで文化功労者に授与される「サー」や「デイム」などのナイト称号の様にドイツとオーストリアでオペラ歌手に与えられる名誉称号で、オペラ歌手としての業績とパーソナリティーによって、ある特定の劇場の芸術的水準を高めた功績に対し贈られるものです。日本人としては初めてのことで、我が劇場では20年ぶりで戦後二人目の授与、ドイツ中を見渡しても40代での授与は極めて異例と言うことでした。

何故「宮廷歌手」という名前がつくのかですが、これはもともと皇帝や貴族の後ろ盾で劇場というものが運営されていた昔に、宮廷お抱えの劇場で功績があった歌手に対する名誉称号としてこの名前がついた,と言う歴史がある様です。

この称号の授与はあるガラコンサートの中でサプライズで行われました。僕は本番で突然、何も知らずに舞台に呼び出され、インテンダント(劇場総裁)が「この劇場140周年記念のめでたい席を借りて表彰したい人がいます」と話し始めたときも、何のことやらさっぱり訳がわかりませんでした。他に三人の同僚が呼び出されていたのですが、その三人は劇場の名誉会員の称号を授与されていました。何故僕が最年少なのに順番が最後なのかと訝りつつも、ドイツ語で挨拶を求められるのは必至ですから、一生懸命作文をしながら順番を待っていたら、インテンダントに告げられたのが宮廷歌手の称号授与で、文字どおり言葉を失い、唖然と立ち尽くしてしまいました。

ガラコンサートにつめかけた聴衆も、おそらく僕と同じくらい驚いたのでしょう。最初はどよめいていた客席から拍手と歓声が起こり、最後は手拍子になったのを見て、自分がこの劇場でがむしゃらにやってきた事を、この人達は受けとめてくれているのだと知り、強く心を動かされました。この11年間で、自分がこの劇場の聴衆に愛されて受け入れられている事を、この時ほど強く感じたことはありませんでした。

僕にとって宮廷歌手というのは、憧れの歌手や自分が師事した先生達がプロフィールに連ねている称号で、自分にとっては夢のまた夢。「ドイツの劇場専属歌手になる」という最初の夢が叶った後に密かに心に抱いてはいたものの、口に出すのも憚られる思いで、家族にもその話はしたことがありませんでした。

ベルリン州立劇場でヴォツェックの公演を見に行ったとき、タイトルロールを歌ったファルク・シュトルックマンがベルリンの宮廷歌手になるとのことで、公演後に市長が舞台に上がっての授与式に思いがけず聴衆として同席したことや、ベルリン芸術大学で師事したバス歌手のハラルト・シュタム教授の名刺をいただいたときに、そこに「Ks.」という宮廷歌手の称号を見てため息をついていたことが思い出されました。他にも憧れの宮廷歌手達の名前を挙げようとしたら、ブルゾン、ディースカウ、プライ、ホッター・・・枚挙にいとまがありません。

そんな「夢の称号」を自分が頂戴してしまった今、その責任を考えると身が引き締まる思いです。名前に恥じぬ働きをするために、今後はますます切磋琢磨を続けて参りたいと思います。

11回「セーフ」を繰り返してきて、何とかクビがつながり続けて、この劇場の中に段々深く受け入れられていた事は感じていましたが、この宮廷歌手の事があり、専属ソリストの中での最古参ということもあり、また年齢的にも「中堅」だと言われ出してからしばらく経ちますし、がむしゃらにやっていくだけでは済まなくなってきたと思っています。今まではよくドイツでの自分の活動を、ドイツのマイスター(親方)制度における徒弟時代(修業時代)に喩えてきたのですが、これからは気ままな修業時代を卒業し、色々な場面で求められる責任の大きさも質も変わってくるのだなと、覚悟をしているところです。

このシーズンのアルテンブルク・ゲラ市立歌劇場での活動は、ヘンゼルとグレーテルの父親役など、僕にとってやりがいのある役が多くありましたが、作品としての話題性から言うと,「オペラ発掘シリーズ」のブラウエンフェルス作曲のオペラ「ウレンシュピーゲル」がもっとも注目を集めました。

作曲家のヴァルター・ブラウエンフェルスは昨年にベルリン・ドイツ・オペラで「ジャンヌ・ダルク」が上演されるなど、ルネサンスの動きがありますが、このウレンシュピーゲルは1913年シュトゥットガルトでの初演以降、一度も演奏されていませんでした。前のシーズンで扱ったヴァレンシュタインの作曲家ヤロミール・ヴァインベルガーと同様、ユダヤ人の血が入っていてナチス政権から敬遠され、作品も上演禁止になったせいです。この作曲家の孫のシュテファン・ブラウエンフェルス氏は高名な建築家で、ミュンヘンの現代美術館ピナコテーク・デア・モデルネなど、多くの建築でその名を知られているほか、ベルリン・ドイツ・オペラの後援会の理事長をつとめ、ベルリン・コミシェ・オパーやベルリン州立歌劇場の内装も手がけるなど、オペラへの関わりも多くあります。バーデン・バーデンのローエングリンや、デュイスブルクでのフィデリオなどでオペラの舞台装置も手がけてきましたが、今回の我が劇場でのウレンシュピーゲルでも舞台装置を担当しました。彼の建築と同様に簡素な構造を持ちながらも、機能的に考え抜かれた美しいデザインは強い印象を残しました。

R.シュトラウスの「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」と同じ題材で、主役はティル・オイレンシュピーゲル(名前はウレンシュピーゲルとなっていますが)なのですが、喜劇ではなく、大変悲しい結末を持つ、革命と反乱を扱った悲劇です。舞台はベルギーのヘントで、スペイン王フェリペ二世がネーデルランドの自治を認めずに宗教弾圧を行った時の話です。アルバ公爵が、異教徒だという理由でティルの父親を処刑し、ティルは父の復讐のために立ち上がります。随所でいたずら者の顔を見せますが、最後には恋人のネーレを殺され、勝ち目がないと知りながらスペイン軍に向かっていくところで幕が下ります。

R.シュトラウスの「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」と同じ題材で、主役はティル・オイレンシュピーゲル(名前はウレンシュピーゲルとなっていますが)なのですが、喜劇ではなく、大変悲しい結末を持つ、革命と反乱を扱った悲劇です。舞台はベルギーのヘントで、スペイン王フェリペ二世がネーデルランドの自治を認めずに宗教弾圧を行った時の話です。アルバ公爵が、異教徒だという理由でティルの父親を処刑し、ティルは父の復讐のために立ち上がります。随所でいたずら者の顔を見せますが、最後には恋人のネーレを殺され、勝ち目がないと知りながらスペイン軍に向かっていくところで幕が下ります。

音楽は後期ロマン派の極地と言えるようなロマンティックなハーモニーと、快活なリズムが交錯する、スケールの大きなもので、大変魅力的なものでした。ウレンシュピーゲルはテノールの役で、最後のネーレが死んだ後のモノローグは非常に感動的な音楽で、R.シュトラウスのような洗練された音楽の運びはないものの、その土臭さを含んだ華麗さは、人間の感情を直接刺激するようなところがありました。

著名な建築家で作曲家の孫が舞台装置を手がけたという話題性もあり、発掘オペラシリーズとして珍しい作品を扱ったにもかかわらず、毎回公演は大盛況でした。劇場総裁のマティアス・オルダーグの美しく人間的な演出がまた、このロマンティックな音楽に大変よくマッチしていて、我が劇場の作品としてはシーズンのハイライトだったと言えると思います。

著名な建築家で作曲家の孫が舞台装置を手がけたという話題性もあり、発掘オペラシリーズとして珍しい作品を扱ったにもかかわらず、毎回公演は大盛況でした。劇場総裁のマティアス・オルダーグの美しく人間的な演出がまた、このロマンティックな音楽に大変よくマッチしていて、我が劇場の作品としてはシーズンのハイライトだったと言えると思います。

日本での舞台もありました。毎年恒例のピアニスト服部容子さんとのデュオ・リサイタルは今回でもう7回目。舞台のプロダクションは兵庫県立芸術文化センターのオペレッタ「こうもり」で、僕は初めてアイゼンシュタイン役を演じる機会を得ました。

まず兵庫のこうもりですが、これは兵庫県立芸術文化センターの芸術監督の佐渡裕さんによる「佐渡裕プロデュースオペラ」というシリーズです。兵庫県の全面的なバックアップもあり、今回は8公演でしたがその全てが早々に完売になるという人気もあり、不景気の中で珍しく元気があるプロダクションと言えると思います。色々な意味で贅沢なプロダクションで、今回についてはまず、世界的なカウンターテノール歌手のヨッヘン・コヴァルスキー氏が全公演でオルロフスキーを歌い、オーケストラピットでは元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の第一コンサートマスターであるヴェルナー・ヒンク氏をはじめとする6人のウィーン・フィルのメンバーが若いオーケストラを引っ張る、という豪華さでした。若いオーケストラとは言え、この兵庫県立芸術文化センター管弦楽団は厳正なオーディションで世界中から集まった若いアーティストを選りすぐった高いクオリティを誇るオーケストラですし、合唱団もよくメンバーを見てみると普段ソリストとして活動している声楽家がほとんどというレベルの大変高い合唱団です。

演出の広渡勲さんは、この兵庫県立芸術文化センターで3年前の「メリー・ウィドウ」を演出して、大評判となっています。このメリー・ウィドウの時はあまりの好評に追加公演も加わって合計12公演を行ったそうです。今の日本の状況で、一つのオペラ・プロダクションが公演を12回も行って、しかも連日チケット売り切れというのは、僕にはほとんど奇跡のように思えます。関西、特にこの兵庫をホームグラウンドとする佐渡裕さんの絶大な人気もありますが、広渡さんの演出がこれほど大評判となるのは、関西の客層のニーズを分析した上で構築した綿密な演出プランに因るのではないかと思います。

サイモン・ホルズワース舞台装置も豪華な上にひねりがきいています。舞台上に現れた巨大な15のシャンパングラス(一つ80万円もするそうです・・・)が圧倒的な存在感を放ちつつ、舞踏会の雰囲気を作っていました。

コヴァルスキー氏と同様、8公演にシングルキャストで出演するフロッシュとイーダに、上方落語の桂ざこばさんと宝塚のトップスターだった剣幸さんを配したのも、そういうコンセプトの表れでしょう。この二人が1幕が終わったところで登場し、アン・デア・ウィーン劇場の支配人とその妻で専属女優という立場で物語の理解を促す問答があります。場所をウィーンという設定にして、大富豪のオルロフスキー公爵がスポンサーになって「昨今ウィーンで評判になっているこうもり博士の復讐劇をオペレッタ仕立てでアン・デア・ウィーン劇場で上演しないか」と持ちかけた、と言う設定になっています。ヒンクさん達が醸し出すウィーンの雰囲気を強調しながらも,関西のスターが観客寄りのスタンスで笑いを誘う、という構成です。

僕は今回、初めて関西で舞台のプロダクションに参加したのですが、関西のお客様の勢いというかパワーに初めて接して,びっくりしました。公演を楽しむぞ!という勢いというか意気込みがすごかったです。こういう演目で、なおかつ広渡さんの演出の方向性もあったので、幾分その意気込みが増していたかも知れませんが、特にこういうオペレッタではその違いを踏まえて舞台の上での振る舞いについて考えるのは大切なことだと思いました。

しかし今回のプロダクションの僕にとっての挑戦は、やはり初役であるアイゼンシュタイン役への挑戦でした。普段テノールによって歌われることがほとんどですし、音域的にはかなり高い役で、またアイゼンシュタインに「遊び慣れている銀行家」という雰囲気がないとこの「こうもり」の話自体が平板になります。声楽的にも演劇的にも、高いハードルがありました。

まず声楽的なことに関しては、ここ数年恒例になっている春のロンドン訪問で、ロンドンにいるヴォイストレーナーに高い音域の処理を中心に技術の確認を手伝ってもらいました。基本的には高い役でも低い役でも発声が変わるわけではありませんが、バランスを変えなければいけないところがあります。特にバリトンが少し不自然なくらい高い音域を集中的に出さなければいけないアイゼンシュタイン役で、どの様に全体を管理したら良いのか、このロンドン滞在の時に徹底的にチェックしてもらいました。

この「こうもり」のプロダクションは日本語での歌唱なので、ヴォイストレーナーのデヴィッド・ハーパー氏にはもちろん楽譜の言葉が読めません。日本語の発音の規則も知らないわけですし。ですので、事前に全ての言葉をローマ字に書き直したデヴィッド用の楽譜を用意して、鼻濁音などのルールも一通り説明した上でレッスンをお願いしました。この準備作業が意外に、声楽家として「歌う日本語」に向き合う上で一つのヒントになりました。

今回の日本滞在では、まずこの「こうもり」があり、その後のデュオ・リサイタルでは、「さまよえるオランダ人」などドラマティックなレパートリーがプログラムされています。高くて細い声の使い方と、低くて太い使い方を使い分ける必要があるわけです。またデュオ・リサイタルでは、一つのプログラムの中に前半はヴォルフのリート、後半はオペラアリアと、短い休憩の間に、声を調整し直さなくてはいけません。

会員の皆さんにとって発声技術のことが興味深い話題かどうかはわからないのですが、こういう声の切換はやはりかなり意識でコントロールして行う必要があると僕は考えています。発声のメカニズム自体は変わらないわけですが、共鳴のバランスが変わりますし、それに応じて使う筋肉のバランスも変わります。

大雑把に言うと、オペラのレパートリーでは、オーケストラを突き抜ける強い共鳴、すなわち高い周波数の倍音が絶対不可欠で、そのためには声門下圧を上げてデュナーミクを管理するのとは別に、高い倍音を加えるために中咽頭収縮筋などの力で咽頭に適切な前後方向の圧力を加える必要があります。しかし同じ舞台作品でも、僕にとって不自然に高いレパートリーであるアイゼンシュタインでは、強い声が求められはしても太い声は求められませんので、咽頭の横幅を広めにとって低周波数の共鳴を豊かにする必要がありません。つまり首が細くて良いわけです。ただ声帯の張りは高い音ほど強くなるので、これを確保するために披裂軟骨という声帯の動きをコントロールする軟骨を後ろに倒して声帯を長く張った状態を安定させる必要があります。

歌曲では、太い共鳴が必要ないのはアイゼンシュタインと一緒ですが、オーケストラを抜ける強い共鳴を常に得る必要もなく、弱声ではむしろ高い周波数の共鳴をカットすることによってソフトな音色を出す必要があります。声門下圧は低めで安定する上に、子音と母音の歌い分けがより重要になるので、母音を構成する第二倍音の重要性が増し、基音と第二倍音が中心になって共鳴を作ります。口腔内共鳴が大切なわけです。

去年の夏はフランスもののオペラ(二期会公演の「ファウストの劫罰」)とフランスオペラのアリア(デュオ・リサイタル)と言う組み合わせで、言語的な方向から技術的な距離が近いものをプログラミングさせてもらいました。

今年も、高い音域のアイゼンシュタインと、やはり高く細い声が大事になるヴォルフのリートではある意味距離が近いのですが、「さまよえるオランダ人」や「利口な女狐の物語」の森番など、音響的に豊かなものがプログラムされていて、声の切り替えにはかなり頭を整理してかかる必要がありました。その意味でもう一度ヴォイストレーナーのところで訓練をできたのは大きな意味があったと思います。稽古の時にコヴァルスキー氏に「お前はそんなに自然な高音を持っているならヘルデン・テノールになるべきだ。ギャラがずっと上がるぞ!」と言われたました。説明の通り、かなり不自然(?)な事をして何とか出している高音ですが、ヨッヘンの耳に自然と聞こえたと言う事は、まずまずうまく行っていたと言うことだと思います。

演劇的要素の方から言うと、一つは台詞での表現と歌での表現が食い違わないように気をつけることがありました。台詞の声は、僕ら歌手においては歌声ほど訓練されていませんので、ここはかなり気を遣いました。

また、アイゼンシュタインが平板なキャラクターにならないために大事だと思われたのは、アイゼンシュタインが三枚目になりきらないことです。もちろん面白いキャラクターだし、アイゼンシュタインがむっつりまじめな顔をしていては、「羽目を外しすぎたアイゼンシュタイン」が友人のファルケに恨まれて始まるという、そもそものストーリーが成り立ちません。でも、完全な三枚目ではない。

そんなわけで僕は、最後に妻と友人の企みにはめられて懲らしめられる,と言うだけでなく、裕福な銀行家で、妻も愛している上で遊び好き、舞踏会慣れしているアイゼンシュタイン、というキャラクターを目指して稽古していました。

もう一つ大事だと思ったのは、ヨーロッパ社会の階級意識です。良くも悪くも厳然と存在するものですから、その社会を映した舞台作品でもその部分は看過されてはならないと思います。日本の社会意識は、実際にはある階級差のようなものに余り注目せず、建前でも平等を目指す、と言う方向性があるように感じます。日本にも封建社会はあったわけですが、金や出世によって低い身分のものが高い身分の仲間入りができる構造は世界的にはまれだそうです。

そんな日本でこういうオペレッタなどをやるとき、例えば、アデーレが小間使いで女主人のロザリンデとは全く違う生活サイクルと役割、権利を持っていることが見過ごされる様な事が一つの危険ではないかと思っていました。アイゼンシュタインがアデーレを可愛く思っているのも、主人と小間使いという関係があってのことですから、仲良く友達同士みたいになってしまうわけではありません。この階級差がなくては、3幕でフランクが「では、自分がキスしたのは女中の手だったのか?!」と憤慨することもないわけです。大体、この作品の中核をなすファルケのソロナンバー「Duidu」の意味がなくなります。この舞踏会では敬称のSie(あなた)ではなく、みんな親称のDu(きみ)と呼び合って、仲むつまじくすごそうという思いが込められているファルケのソロですが、ここでのDuiduというのはDu-ich-du(きみーわたしーきみ)の事と思われますが、お互いの立場も身分も忘れた無礼講は、もともとの階級があるからこそ意味があるわけですし、これを忘れると成立しないのは「こうもり」に限らず、いわゆる「道ならぬ愛」がテーマの作品はどれも同じ事が言えると思います。

ロザリンデの佐々木典子さんとは舞台では10年ぶりの共演で、10年前はロザリンデとファルケでした。今回は夫婦役をやらせてもらったわけですが、役作りに関しては本当に面白いくらい息が合って、とても楽しく掛け合いを演じることができました。他の共演者の皆さんも素晴らしく、稽古は楽しくて仕方なかったです。

「まじめなアイゼンシュタインにならないように」と思っていたのは、裏を返せば「まじめでつまらなかった」と言われるのを恐れていたとも言えるのですが、公演後にいただいた感想でかなり多かったのが「小森さんというのは根がスケベで軽薄なのかと思った」という意見だったので、これはこの場合喜ぶべきなんでしょうね・・・。

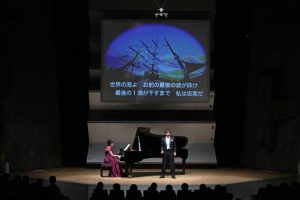

ピアニストの服部容子さんとのデュオ・リサイタルは、今回で七回目を迎えたのですが、今回は特にその積み重ねの意義を強く感じました。服部容子さんとヴォルフ作品の相性がとてもよかったこともありますが、リートのプログラムで、今までになく一体感のある演奏ができたのは、アイゼンシュタインのところで書いた技術の整理がうまく行ったことも一因かと思います。

アンコールでは一曲、日本語の曲を演奏しました。この日が8月6日であったこともあり、原子力の力が今我々の生活に及ぼしている力とその恐ろしさについて考えざるを得ない状況でした。谷川俊太郎さん作詞、武満徹さん作曲の「死んだ男の残したものは」を歌ったのですが、稽古の時は僕自身、相当気を引き締めて歌わないと感情が抑えられずに声が乱れてしまうという始末でした。でも、本番は何とか集中して歌う事ができました。

アンコールでは一曲、日本語の曲を演奏しました。この日が8月6日であったこともあり、原子力の力が今我々の生活に及ぼしている力とその恐ろしさについて考えざるを得ない状況でした。谷川俊太郎さん作詞、武満徹さん作曲の「死んだ男の残したものは」を歌ったのですが、稽古の時は僕自身、相当気を引き締めて歌わないと感情が抑えられずに声が乱れてしまうという始末でした。でも、本番は何とか集中して歌う事ができました。

僕が日本語の歌を歌うことがあまりないからか、コンサートの後に「今後は日本語の歌を聴きたい」という感想をたくさんいただきました。僕は今まで決して日本歌曲を積極的に取り上げてきたわけではないのですが、日本人の声楽家として今後は避けずに取り組んでいこうかと考え始めています。

「こうもり」でも、このアンコールの日本歌曲でも 前出のこうもりの楽譜のところで触れた、「歌う日本語」に向き合うことの大切さを改めて感じました。「あいうえお、かきくけこ」で育った我々は歌唱の中でも子音と母音を分けて考えるプロセスを持ちません。子音に長さと、場合によっては音程がある、という事になかなか思い至らないのです。ここを意識し直さないと、日本語歌唱はうまく行きません。

僕は数年前から東京音楽大学の客員准教授という立場で後進の指導にもあたっていますが、学生達を教えていて強く感じる事は、我々にとって異文化であるヨーロッパの声楽技術を学びながらも、ヨーロッパの言語に対する構えが弱いことです。語学としての勉強はもちろん必要なわけですが、歌うというプロセスの中で音声としての異言語を捉える構え、覚悟が希薄なのです。そして日本語を歌うときも子音の音程と長さはヨーロッパ言語を歌うときと同様、表現の上ですごく大切なツールなのですが、ここを見落としてしまっているケースがとても多いです。

デュオ・リサイタルでの日本語のアンコールを聞いて、日本語歌唱についてレッスンをして欲しいと言う方がいらしたのですが、その方のレッスンでもそういう日本語歌唱の難しさを再認識させられました。この方はご自身が留学を含めて経験豊富で、素晴らしい声と技術をお持ちでしたから、日本語を母音と子音に分解して歌う意識をしただけで、すぐに自分の声を取り戻されました。もとよりイタリア語を歌うときは無意識にされていることを日本語に応用しただけのことなのですが、意識の持ち方で大きく結果が違う事に僕も驚かされました。

日本滞在の間に出来る限りのことをしようと予定を詰め込みすぎるのがいつも僕の問題なのですが、今回も7週間の間あちこち飛び回っていました。充実した滞在でしたが、ドイツに戻ると、いつも時間の流れるスピードが余りに違うので驚きます。今回は劇場の休暇が終わらないうちにドイツに戻る事ができましたので、体と気持ちの調子を整えて新しいシーズンに備えたいと思います。

ゲラの劇場のシーズン最後は、フラウ・ルーナというベルリナー・オペレッタを来シーズン最初の演目として稽古しているところで夏休みになりました。独自の方言があるテューリンゲン地方で,日本人がドイツ人に混ざってベルリン弁を喋り、歌う、と言うのは、見ているドイツ人にとってはえらく面白いそうで、僕がソロナンバーで、特にベタベタのベルリン弁で歌うと、合唱のメンバーはいつも腹を抱えて笑っています。

やはり「ことば」が作曲家に声楽作品の作曲を促したインスピレーションの泉であるわけですから、「歌うことば」を知ることは、そのまま作品への深い理解につながります。自分の生まれ育った地方の方言に誇りを持つ人が多いドイツで、こういう文化としての方言に本格的に関わる機会が今までなかったので、今回のフラウ・ルーナではこれをめいっぱい味わい、吸収したいと思っています。

この原稿を入稿する直前に、演出家の鈴木敬介先生の訃報を受け、驚きと無念な気持ちで一杯です。鈴木敬介先生とご一緒した舞台は、東京オペラプロデュース公演で日本R.シュトラウス協会後援の「インテルメッツォ」が最後にになってしまいました。心からご冥福をお祈りいたします。

公式ホームページ https://www.teru.de