日本R.シュトラウス協会本年度の年誌に掲載するエッセイです。日本R.シュトラウス協会のご厚意により、転載をお許しいただきました。

*********************

これで9回目の「劇場便り」、留学生便りからあわせると12回目のエッセイを書かせて頂く事になりましたが、ドイツの劇場便りとしての執筆はこれが最後になります。というのも、2012年の7月末日をもってアルテンブルク・ゲラ市立歌劇場の契約を打ち切り、秋には日本に引き揚げるためです。この年誌が皆さんのお手元に届く頃には、私はもう日本での生活を始めていると思います。今年の日本R.シュトラウス協会の総会では演奏する機会も与えていただき、皆さんと文字ではなく、私の本分である音楽を通して出会える事をとても嬉しく思っています。

2011年/2012年のシーズンはつまり私にとって、アルテンブルク・ゲラ市立歌劇場における最後のシーズンとなりました。12シーズン目となるこのシーズンの新プロダクションは、ベルリナー・オペレッタの「ルーナ夫人」、「カルメン」、ニコライ作曲のオペラ「ウィンザーの陽気な女房達」の三つでした。その他に過去のプロダクションの再演ものが、「カプレーティ家とモンテッキ家」、「ウレンシュピーゲル」、「魔笛」、「ヘンゼルとグレーテル」、現代オペラの「オペラ船」の5つ。意外に多かったのがコンサートで、伝統のクリスマスコンサート、オーケストラ定期演奏会でのマーラー「子供の不思議な角笛」、ベートーベン「第九交響曲」、ヘンデル「メサイヤ」、震災のためのチャリティーコンサート、一連のお別れコンサート、「テアター・カフェ」、テアター・オスカーのガラコンサート、アルテンブルク市で行われる「ドイツ民族衣装フィスティバル」のガラコンサートと、振り返ってみるとかなりの数の本番をこなしていたことが分かりました。

こうして12年の間、多くの本番を抱える劇場の専属歌手として歌ってきたわけですが、専属歌手のルーチンの中で歌い続けてきた事は、私の舞台への関わり方に少なくない影響を与えたと思います。いわゆるレパートリーシステムの中で歌う事で、舞台と生活が共存するような感覚を持つ事になりました。

以前にも書いたと思いますが、私は高校で声楽を始めた時からドイツの劇場でのレパートリーシステム、専属歌手というものに憧れていたので、最初は当然、そのポジティブな面だけに目が向いていました。同じ小屋(劇場)、同じ同僚、おらが街の劇場を誇りにする街の聴衆の皆さん。小屋が同じであれば音響もほぼ同じですし、楽屋も同じ。こういう「ベースキャンプ」のようなものがあって自分の居所がはっきりすることで、私は初めて音楽に集中することが出来たようでした。専属歌手のルーチンの中で良い意味での「油断」を出来るようになったと言えるかも知れません。妙に気負う事なく舞台を務められると言うことです。

私の場合は特に、劇場から歩いて2分のところに自宅があるので、出番が遅い演目では、公演が開演した時にまだ家で食事したりしていることもあります。ドイツでは原則として職住接近、大体通勤時間が30分以内である事が原則になっているとも聞きます。自転車で通っている同僚もかなり多いですし、私のように2分とまではいかなくても、多くの同僚の場合、家から劇場までの距離は日本でのそれに比べてずっと短いでしょう。

コンサートの時は、家で燕尾服を着てしまってそのまま劇場に行くことが普通でしたし、公演を含めた劇場生活が、特別な「ハレ」の営みであるという認識から段々離れていった部分があります。公演が多いと言うことが大きな原因となりますが、自然な成り行きとして公演の「日常性」が高くなり、芸術、舞台の「祝祭性」のような要素は低下します。

劇場がレパートリーとして持っている演目は、もう十分に稽古をして初日を迎えているから、本番と本番の間が空いても基本的には稽古がもう必要ない、と言う建前があります。稽古の組み方は、その劇場の持つ体力・・・勤めている専属歌手の数や抱えているレパートリー、本番のバランスによって変わってきます・・・によりますが、スケジュール的にきつい時は、劇場の制作側は何とかこの建前を理由に稽古なしで本番をこなさせようとします。そして演目や演出によっては、かなり気の緩んだ状態での本番を迎えることがあります。

この気の緩み方は特に、オーケストラの演奏において顕著です。本番で譜面を見ながら演奏するオーケストラは、ソリストや合唱、ダンサーなどに比べて作品をあまり深く肉体化することなく本番を迎えねばならぬ宿命があります。こうした久しぶりの演目の本番では、指揮者の統率力が低いとかなりアンサンブルが乱れることになります。そして程度の違いはありますが、同様のことが舞台の上でも起こります。

私はまず、留学時代にベルリンで多くのオペラ公演やコンサートを聴衆の立場から見たわけですが、この時すでに、この違いに唖然としたことがあります。研ぎ澄ましたものだけをお客様の前に運ぶと言うよりは「まぁとりあえず今の段階でできる事をやってみよう」と言うような気楽なムードがあるわけです。当時私は、こういう完成度の低い、あるいはモチベーションの低い公演に触れて大変憤ったのですが、長い時間をかけてドイツの劇場文化を観察してみると、そういう単純な問題でないことが分かってきました。これは善し悪しと言うよりはキャラクターの違いなのですね。

当然のことながらここには、オペラやクラシック音楽というものが、ドイツにおいては長い歴史をもった土着の文化である事と大きく関係があります。裾野の広さが日本とは全く違うのです。クラシック音楽が特に珍しいものでも堅苦しいものでもなく、生活の中に馴染んでいる様子が見て取れます。子供達が学校以外の場所で音楽を学べる音楽教室(Musikschule)がどんな街でも公的援助を受けて運営されており、大変安い月謝で気軽に楽器を習うことが出来ますし、ピアノやヴァイオリンだけでなく、他の弦楽器や管楽器、打楽器、アコーディオンやソプラノからバスまでの各種リコーダーなど、色々な楽器を幼少の段階から始める機会に恵まれています。

クラシック音楽をやることに気負いがないと言えば良いのですが、その分、気楽さに伴われた無責任さのようなものが感じられる時もあります。我が国では、クラシック音楽を生業とすると言うことは、極めて特別なことです。クラシック音楽の担い手は、それが特別な職業である事を覚悟していますから、最初に音楽家になると決める時に大きな決断を迫られ、かなり高いハードルを越えているわけです。生活の糧を得るためだけに音楽家になる人はあまり居らず、音楽家という特別な職業の使命感を強く持って音楽に励むことになります。

イニシエーションというと大げさですが、我が国で演奏家になるにはやはり覚悟が必要ですから、そういったステップが踏まれていることが多いと思います。それに反してドイツでは、特別の覚悟を持たずに劇場人になる人をしばしば見かけるような気がします。

そうして劇場人となり、実際の舞台に係わるとなると、日本人は勤勉ですし、個を前面に押し出すよりは調和を重んじる民族です。オペラのプロダクションを例に取ると、皆で稽古で作り上げてきたものをきちんと実行に移そうとします。

それに比してヨーロッパの人たちは、その中でも個人の感覚を大事にした自由さを重んじることが多い。芝居の面では、決まった段取り、約束事を守って稽古通りに芝居をすると言うよりは、感情や劇的衝動を基準に日々の公演をこなします。結果的に公演での芝居は稽古したものとかなり変わってしまう事があります。これは特にプロダクション初日から時間が経っていくとその傾向が顕著になります。ところがその芝居の内容は、感情に裏打ちされた「本物の」芝居の内容を保ち、これが心を打つ、と言う事になり、しばしば本番を重ねていった結果、芝居がより心のこもった質の高いものに育っていくと言う事があるわけです。このあたりに、レパートリーシステムの別の魅力があると私は思っています。

日本の舞台でも、本番が多いプロダクションではやはり、本番を重ねる中でより良いものにしていこうというモチベーションがあり、違う芝居をを試してみるということはあります。でも、私が違いを感じるのはそれを行う側の、姿勢、態度の部分です。ヨーロッパ流では、向上心からと言うよりはむしろ、最初に書いたような「気楽な」雰囲気があって、「今日どんな芝居になるのか、様子を見てみよう」という感じがあるのです。今は芝居を例に取りましたが、これは音楽の演奏でも同様です。

音楽の演奏も、芝居をすることも、ドイツ語では「Spielen」という動詞で表現されます。英語では「Play」ですね。これはどちらも「遊ぶ」という意味になります。その日の演じ手の雰囲気や気分による影響を否定せず、その中で「今日はどんなものが表現として出てくるか、やってみよう」というその感じは、正に「遊んでいる」と言ってもおかしくありません。芝居や演奏に「遊びがある」という言い方も出来ますね。余裕という意味の「遊び」という言葉もドイツ語では「Spielraum」となり、Spielen(遊ぶ)と繋がりがあります。

ドイツの文豪フリードリヒ・シラーが芸術と人間の衝動について面白いことを述べています。「人間は遊ぶ時だけ、完全に人間でいられる。そして、本当の意味で人間でいられる時だけ、遊ぼうとする。」

シラーは人間の中に見いだせる二つの衝動を対比させ「素材衝動(Stofftrieb)」と「形式衝動(Formtrieb)」と呼んでいます。

素材衝動というのは、外界から人間に向かってくるものを知覚する時に感じる衝動です。でも、ここでの人間は受け身であり、自然の必然性が命じるままに従う、服従させられた存在です。

この衝動、知覚内容を理解して体系化しようとするのが「形式衝動」です。これは正に理性の働きです。でも、ここでも人間は自然の法則を受けて、理解のために体系化しているに過ぎず、やはり自由ではありません。

ここで自由を求める人間の心が向かうのが「遊戯衝動(Spieltrieb)」という事になります。この行為は、芸術の分野でのみ実戦が可能なわけで、シラーは芸術活動を、自然に服従されられた人間の心の避難所だと言っているのです。遊びの中では、人間の心は完全に自由であり、自然の法則に従う必要がありません。

舞台での芸術家は完全に自由ではもちろんありません。作品や演出、共演者からなどの制約を受けています。これは形式衝動を受けて芸術作品を実践に移す芸術家の営みです。しかしその中で演奏、演技する我々の心は、この遊戯衝動を忘れてはならないと思うのです。その意味で、ヨーロッパ人の公演での態度からは、我々日本人は多くを学ぶことが出来ると思います。きちんとした公演の体裁を乱すことは出来ませんが、その上で、表現者の気分としては「遊び」に身を委ねる部分があってこそ、演奏や演技が生きてくると思うのです。同様のことがスポーツの分野でも言えるように思います。

何度か書いていることなので繰り返しになってしまいますが、我々日本人とヨーロッパ人のメンタリティーの違いを説明する一つの大きな軸は、一神教のキリスト教を精神的支柱にして育ってきた強烈な自我にあると思います。この「遊び」に身を委ねられるのは、やはりその自我が確立されているが故に遊べる、と言うことではないかと思うのです。日本人演奏家がまず技術の習得に全力を挙げるのは、そこに「強い自我」に取って代わるべき演奏への土台を見出すからでしょう。それに比してヨーロッパの演奏家、あるいは演奏家予備軍の中には、技術がつたなくとも音楽的に光るものを提示する人が少なくない。これは、自我の発露としての演奏行為にスムーズに入っていけるからだと思います。

私はこういうヨーロッパ人の演奏家の演奏ぶりや成長ぶりをまざまざと観察する機会を与えられ、この17年間、非常に考えさせられました。これから日本で、今まで以上に音楽教育に本格的に関わっていくことになるので、悩みは余計に深くなります。日本の若い音楽家がどういう風に育っていくべきなのか、と言う視点から考える必要があるからです。

何年か前になりますが、日本の草津音楽祭の事務局からインタビューを受けたことがありました。草津音楽祭の過去の受講者の中で、今現役で演奏活動をしている人の話をホームページに掲載したいと言うことでした。インタビューのあとにこちらから「今の草津音楽祭はどんな感じですか」と聞いてみたところ、興味深いお話を伺えました。

今も昔も変わらず、外国人講師達が「日本人の若い音楽家は技術は一級品なのに自分の音楽を持っていない」と嘆く、と言うのです。若い音楽家達は、自分たち講師の弾いた通りに弾くことはパーフェクトにこなすが、自分の音楽を表現してごらん、と言うと困ってしまうのだ、という事なのです。

きちんとした演奏をしようとする我々は、自分独特のものよりも、誰もが良いと見做すであろう表現を目指す傾向があります。日本文化が「恥の文化」と言われる所以でしょうし、良く引用される「出る杭は打たれる」という言葉もこの傾向を説明してくれるでしょう。

深い認識や、協調性を培うには大変優れている我々のメンタリティーも、音楽やスポーツなどで実績を求められる場面ではこういった問題に直面します。ヨーロッパで演奏に従事した日本人は誰もがこの壁にぶち当たり、自分なりの方法でその問題を解決していったのだと思います。

その問題を、ヨーロッパ文化の中に身を置く前の段階で認識し、解決法を考えるべきなのではないか、と言うのが今の私の思いです。これは長い時間をかけて煮詰めていきたいと思っています。

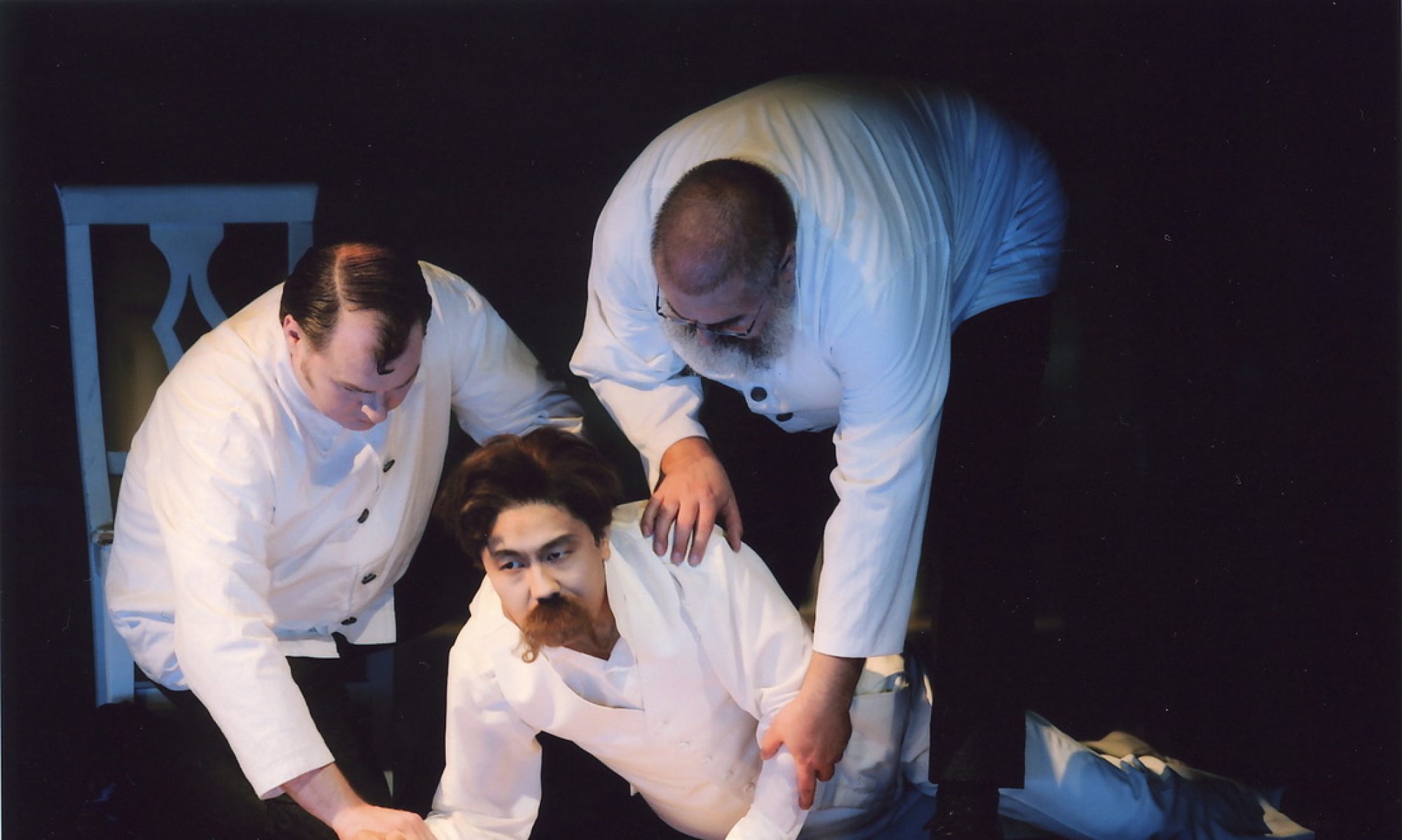

我が劇場での、私の最後のプロダクションは、ニコライ作曲のオペラ「ウィンザーの陽気な女房達」となりました。私の役はフルート氏です。このオペラは日本でもたびたび演奏されますが、ドイツでは人気のある演目の一つです。

我が劇場での、私の最後のプロダクションは、ニコライ作曲のオペラ「ウィンザーの陽気な女房達」となりました。私の役はフルート氏です。このオペラは日本でもたびたび演奏されますが、ドイツでは人気のある演目の一つです。

偶然なのですが、このフルート氏という役は、私が留学前に日本で最後に歌った役でもありました。その役を17年後経った今、今度はこのオペラの生まれた地であるドイツで、しかもドイツの劇場生活の中で最後のプロダクションでもう一度歌った事は、偶然とは言え、何か感慨深いものがありました。もう一つの偶然は日付でした。この「ウィンザーの陽気な女房達」のプレミエは今年の6月10日の日曜日にアルテンブルク市立歌劇場で行われたのですが、私にとって最初のプロダクションだった「リゴレット」のプレミエものこのアルテンブルク・ゲラ市立歌劇場で11年前の同じ日、6月10日の日曜日だったのです。一つの輪が閉じたのだ、と言う感覚を持ちました。

フルート氏というのは、アリアこそありませんが、このオペラの中で物語の推進力の源となる大切な役です。フルート氏の嫉妬深い性格がなければこの物語が回っていかないからです。演出のアンスガー・ヴァイグナー氏とは、すでに「魔笛」で一緒に仕事をしていますが、大変緻密な演出を展開する人で、複雑な構造を持つ「ウィンザーの陽気な女房達」の演出を彼がどう料理するのか、とても楽しみにしていました。

アンスガーは非常に音楽に造詣が深い演出家で、今回の演出でもかなり音楽を読み込んだ細かい演出プランを持ち込んできました。アンサンブルが非常に多いのですが、その中で誰が誰にどういう発言をするのか、一人一人の行動のモチベーションがどこに向いているのかを、音符単位で分析するような演出で、役者としては大変負担も大きい分、やりがいのある演出でした。

相棒であるフルート夫人はアイルランド人ソプラノのキム・シェハーンさん。彼女は歌も素晴らしいのですが、演技力も抜群で、彼女との丁々発止の掛け合いは、練習でも公演でも大いに楽しめました。演出家の指示を厳密に守りながらもフレキシブルで・・・細かい演出である分、細部においては必ずしも万全に成功しないところがあって、そこでは歌手の瞬発力、対応力が大いに問われます・・・各公演が少しずつ違った味わいになりながらも内容的には豊かなものになって、前述の「遊び」の部分において、とてもナチュラルでしかも説得力のあるものになったと思います。

相棒であるフルート夫人はアイルランド人ソプラノのキム・シェハーンさん。彼女は歌も素晴らしいのですが、演技力も抜群で、彼女との丁々発止の掛け合いは、練習でも公演でも大いに楽しめました。演出家の指示を厳密に守りながらもフレキシブルで・・・細かい演出である分、細部においては必ずしも万全に成功しないところがあって、そこでは歌手の瞬発力、対応力が大いに問われます・・・各公演が少しずつ違った味わいになりながらも内容的には豊かなものになって、前述の「遊び」の部分において、とてもナチュラルでしかも説得力のあるものになったと思います。

フルート夫人とフルート氏の二重唱では、間男のファルスタッフを捕まえようとするフルート氏と、そこを何とか切り抜けようとするフルート夫人の駆け引きでかなりドタバタになりました。運動量も多く、それでいてしっかり歌うのはかなり声楽的にも負担がある二重唱で、この二重唱とそれに続くフィナーレが終わって休憩になると、毎回汗だくになっていました。

用意周到に準備しても事故というのは起こるものだと再認識したのですが、プレミエの日はファルスタッフの隠れる洗濯かごの蓋が壊れました。ずっと稽古の間は持ちこたえてきたのに、よりによって一番大事なプレミエの舞台の上で壊れるんですから驚きです。色々と細工がしてあるの洗濯かごの中を観客に見せるわけにはいかないので、左手で押さえながら右手で槍で突いたり、開けてはすぐに閉めるようにしたりとかなり苦労しました。そして最後はこの洗濯かごの中に私が飛び込むことになるので、かごの中がごちゃごちゃになっていると飛び込んだ時に怪我をしますから、そんなことも考えなくてはいけない。また、二回目の公演では、私が使うピストル型のライターの火がなかなかつきませんでした。しっかりガスは充填したはずだし、開演前に何度か確認したのですが、舞台の上でつけようとするとつかない・・・。生きた舞台を作るというのはやっぱり大変な事ですね。

4月から5月にかけて、劇場後援会の主催で、いくつかのお別れコンサートがありました。劇場協会(後援会)とは、私は劇場の歌手の中では特に近い関係で活動してきました。チャリティー事業は劇場は直接主催できないため、 日本の東日本大震災チャリティーコンサートを私が企画した時は劇場協会に主催をお願いしました。劇場へ様々な設備を寄付するためのコンサートも多く行いましたし、劇場協会の例会として歌曲の夕べも多く行いました。こうした親密な関係もあり、私が劇場を辞めると話した時に劇場協会が是非お別れコンサートを主催させて欲しいと申し出てくれたのです。

私はこの17年のドイツ生活を「修業時代」に喩えて話したことが良くあるのですが、修業時代の終わりに是非歌っておきたい作品がありました。シューベルト作曲の「美しい水車小屋の娘」です。これは修行中の徒弟が修行の旅で水車小屋の美しい娘に出会い、愛が成就して失恋して自殺するまでの経緯が歌われているものです。また、私にとってはシューベルトは決して歌いやすい作品ではなく、今までもあまり頻繁には取り上げていません。その意味では大きな挑戦でもあり、ドイツ生活の最後に取り上げるのにふさわしいと思えました。

私はこの17年のドイツ生活を「修業時代」に喩えて話したことが良くあるのですが、修業時代の終わりに是非歌っておきたい作品がありました。シューベルト作曲の「美しい水車小屋の娘」です。これは修行中の徒弟が修行の旅で水車小屋の美しい娘に出会い、愛が成就して失恋して自殺するまでの経緯が歌われているものです。また、私にとってはシューベルトは決して歌いやすい作品ではなく、今までもあまり頻繁には取り上げていません。その意味では大きな挑戦でもあり、ドイツ生活の最後に取り上げるのにふさわしいと思えました。

それ以外にオペラのアリアを集めたアリアの夕べも行いました。今までこの劇場で歌ってきた役のアリアを並べただけでコンサート3回分くらいになってしまう・・・演じた役の数を数えたら、この劇場で歌ったものだけで35役でした・・・ので、特に思い入れのある役を選びました。劇場の舞台で演じた役からリゴレット、ジェルモン、スカルピア、ヤーゴ、オランダ人、ピエロ(コルンゴルト「死の都市」から)のアリアの他、「ファルスタッフ」のフォードのアリアと、「ドン・カルロ」のロドリーゴの死を歌いました。

「美しい水車小屋の娘」はヴァイマールでも歌いました。ヴァイマールにはテューリンゲン州随一の伝統を誇るドイツ国立劇場がありますし、シラー、ゲーテゆかりの文化都市です。以前にも何度か歌曲の夕べを行っていますが、今回もルドルフ・シュタイナー・ハウスに招かれて、お別れコンサートの一環として歌ってきました。

「美しい水車小屋の娘」はヴァイマールでも歌いました。ヴァイマールにはテューリンゲン州随一の伝統を誇るドイツ国立劇場がありますし、シラー、ゲーテゆかりの文化都市です。以前にも何度か歌曲の夕べを行っていますが、今回もルドルフ・シュタイナー・ハウスに招かれて、お別れコンサートの一環として歌ってきました。

この3回のお別れコンサートのために、ピアニストの服部容子さんが日本から駆けつけてくれました。服部容子さんとはもう7年も一緒に「小森輝彦 服部容子 デュオ・リサイタル」を開催していて、私にとってオペラでも歌曲でももっとも息の合うパートナーです。その服部さんがわざわざドイツまで来てくれると言うことで、ゲラの聴衆の皆さんにいつもとひと味違う演奏を聴いてもらおうとグッと気合いが入りました。

新聞などにも取り上げられたこともあり、コンサートは三回とも大盛況でした。最後のアリアの夕べでは、当日券を求めて並んで下さったお客さんの一部にはお帰り頂かなくてはいけないほどで、満員のお客様、しかも12年間の間私を見守り続けてきてくれたお客様の前で、自分の大好きなオペラのアリアを次から次へと歌っていくのは、本当に至福の時でした。

興味深かったのは、このアリアの夕べを聴きに来た人たちが異口同音に「コンサートでアリアだけを聴いているのに、聞いているうちにストーリーの中に入り込んでいって、まるでオペラの舞台を見ているようだった。」と感想を述べられたことです。それぞれのオペラの、全く違うシチュエーションを5分程度に凝縮したものを次々と演奏するのがアリアの夕べですが、私のつもりとしては、そういう違いを「歌い分けよう」とは全く思わずに演奏に臨んでいました。それでもそういう感想を頂いたのは大変興味深いと同時に、自分が今考えている事が的外れではないと裏付けられたように思い、大変喜ばしいことでした。

この事は、先ほどの日本人演奏家とヨーロッパ文化受容の問題と深い関連があります。遊戯衝動を解放するには、強烈な自我が必要なのではないか?というのが初めの推察でした。しかし長い間、多神教を基盤に置いた母性的な社会で育ってきた日本人が、いまさら強固な自我を得ようとしても無理ではないだろうかと思い、頭を悩ませました。試行錯誤を経て今、私が考えているのは逆に「強固な自我の獲得を放棄することが、一つの可能性ではないか」と言う事なのです。

我々日本人の生活に禅の思想が深く入り込んでいるのはよく言われている事ですが、禅流に言うならばこれは、無私、没我の境地に達して透明になってしまうことです。大仰な言い方になりますが、それによって楽器として研ぎ澄まされた肉体は神殿となり、劇場の神様がそこに舞い降りてくれるのでは・・・という考えです。

私はこのアリアの夕べでは、「自分独特の解釈」などというものはおろか、一つ一つのオペラや役の状況、気持ちなどについても特に強調しないように心掛けました。表現者としての私が透明になることだけを考えていました。このバリトン歌手のアイデンティティがなくなってしまえば、そこに立ち現れるのは、役でありオペラであり舞台であるはずだからです。別の言い方をすると「憑依」という状態に近づこうとしたのかも知れません。結果として、「まるで舞台を見ているようだった」という感想を沢山頂いたことで、自分の試みが正しい方向に進んでいることに自信を持ちました。

しかし、これはもちろん、私がこれらの役を何度も何度も舞台で演じ、そのオペラの背景や言葉のニュアンス、役の感情や企みなど、全てのエレメントがすでに自分の血となり肉となっているからだとは思います。つまり、没我での演奏の前提となるのは、作品や言語に対する十全の理解と肉体化が為されている事なのでしょう。

これこそが、日本人のヨーロッパ文化受容のプロセスとして要になる要素なのではないかと私は今考えているのです。自分に於ける実践や、教育現場への活用には更なる考究が求められますが、日本人の特質を弱みでなく強みとして活かす様な方法を、何とか形にしたいと思っています。

日本の文化を理解しようと悪戦苦闘し、それを非常に高いクオリティで成し遂げた、オイゲン・ヘリゲルというドイツ人がいます。私はこのヘリゲルの「日本の弓術」という著作を知人の勧めで読んだのですが、自分がやろうとして悪戦苦闘をしている事柄に私とは反対の向きで・・・つまり日本文化を受容しようとするドイツ人・・・で実践し、素晴らしい結果を残したヘリゲル氏の熱意と知性を敬畏すると同時に、この著作に強く励まされました。この「日本の弓術」は昨年亡くなったスティーブ・ジョブズの愛読書でもあったようですね。ヘリゲルは日本文化の根底に流れる仏教や禅の精神性を見出し、「弓と禅」「無我と無私」という著作も残しています。没我での演奏という事を考えていた時に、このヘリゲルの言葉からも多くのヒントを得ることが出来ました。

このアリアの夕べは最後は、観客が総立ちのスタンディング・オベーションとなり、思いがけないことに私はすっかり感極まってしまいました。ゲラの聴衆の皆さんがいかに愛情に満ちた目で私の舞台を見守ってくれていたのかを、この時ほど深く感じたことはありませんでした。12シーズンにわたって主役を張り続けた歌手というのも、こういう中都市の劇場では珍しいのだと思います。このお別れコンサート以外にも、劇場協会主催の他の催しや、私の最後の公演となった「カプレーティ家とモンテッキ家」の公演なども、前もってプレスで告知されたこともあり、多くの聴衆が集まってくれ、その度にスタンディング・オベーションのエールを受けました。また、毎年恒例の「テアター・オスカー」授与のガラコンサートでは、私にとって5回目のオスカーとなる「名誉オスカー(Ehrenoskar)」を頂きました。

こういう特別な場では、一言挨拶をしなければならないのですが、ドイツ語で気の利いたスピーチをするというのは、やはり簡単なことではありません。毎回密か(?)に原稿を作って練習し、大体2週間くらいかけて準備しました。二週間の間に何度も読み、変更を加えてまた読む、というプロセスの中で暗記をしました。これも私にとっては良い経験になったと思います。感情的にならずに喋ることを心掛けていたのですが、最終公演「カプレーティ家とモンテッキ家」の舞台挨拶では立ち上がった聴衆の皆さんに泣いていらっしゃる人を何人も見かけて、私も結局は泣かされてしまいました。

その最終公演には、急に日本のテレビ制作会社の取材が入りました。その取材の一環で、ゲラの市場に行っていた時のことです。「買い物をしていると、劇場に良く出かけているお客さんから『あなたがいなくなるのは残念だ』と声をかけてもらう事が時々あるんですよ」と話していたら、そこで丁度、その私の説明通りに、年輩の紳士から声をかけられ、これにはびっくりしました。

その最終公演には、急に日本のテレビ制作会社の取材が入りました。その取材の一環で、ゲラの市場に行っていた時のことです。「買い物をしていると、劇場に良く出かけているお客さんから『あなたがいなくなるのは残念だ』と声をかけてもらう事が時々あるんですよ」と話していたら、そこで丁度、その私の説明通りに、年輩の紳士から声をかけられ、これにはびっくりしました。

先シーズンまでインテンダントを務めたオルダーグ氏や、私の最初のGMDだったフェルツ氏のインタビューのほか、劇場の同僚や客席でのインタビュー、最終公演のあとのお別れパーティーなどが撮影されましたが、その中で一人、合唱団のメゾ・ソプラノにインタビューをお願いしました。彼女はこの劇場にこのシーズンに入ったばかりの新人で、私との共演期間はたった一年間だけでした。でも、もっとずっと前に別の形で出会っていたのです。私はつい最近まで知らなかったのですが。

毎年「Tag der offenen Tür」という催しが行われます。これはオープンデー、あるいはファン感謝デーとでもいったらいいかと思うのですが、舞台裏にまで聴衆を案内し、劇場に親しみを持ってもらうためのイベントです。劇場に入ったばかりの2000年のこのオープンデーで、私はオペラ部門の出し物を担当しました。今回のインタビューをお願いした合唱団のクラウディア・ミュラーさんはこの当時中学生で、親に連れられてこの催しを訪れたそうです。そして私の演奏を聴いて、とても感激してくれ、横にいたお母さんに涙を流しながら「私は歌手になる!」と決意を告げたというのです。 11年前に私がサインをしたプログラムもあとで見せてくれました。

それから11年経って彼女は音楽大学を卒業し、我が劇場の合唱団に就職しました。そうしてこの一年間一緒に舞台に立ったというわけです。この話を聞いた時は本当にびっくりしましたが、12年というのはそういうことも起こりうる年月なのだと言うことが分かりました。

その積み重ねられた時間をじっくりと振り返りながら、この夏は日本への引っ越し、日本で私を待ち受けている仕事の準備などをして過ごしています。この年誌が発行される頃にはもう終わっているのかも知れませんが、日本に帰るとまずはコンサートがいくつかあり、その中で特に楽しみにしているのが、児玉宏さんの指揮による大阪交響楽団の演奏会です。昨年12月の演奏会で歌ったハンス・プフィツナーのオーケストラ歌曲のプログラムの第二弾で、今回は二曲、R.シュトラウスの歌曲も歌います。作品33で、詩がゲーテとシラーによるものです。テューリンゲンゆかりの、しかも私が強く傾倒している二人の詩人、ゲーテとシラーの詩。それをR.シュトラウスの音楽で歌えるのは今から本当に楽しみです。2013年は、オペラのプロダクションが5つあります。主催者側の事情でまだ詳細を明かせないものもあるのですが、シェークスピア原作のオペラのタイトルロールが二つあり、どれもバリトン冥利に尽きる役ばかりで、今からしっかり準備をして取り組みたいです。

その積み重ねられた時間をじっくりと振り返りながら、この夏は日本への引っ越し、日本で私を待ち受けている仕事の準備などをして過ごしています。この年誌が発行される頃にはもう終わっているのかも知れませんが、日本に帰るとまずはコンサートがいくつかあり、その中で特に楽しみにしているのが、児玉宏さんの指揮による大阪交響楽団の演奏会です。昨年12月の演奏会で歌ったハンス・プフィツナーのオーケストラ歌曲のプログラムの第二弾で、今回は二曲、R.シュトラウスの歌曲も歌います。作品33で、詩がゲーテとシラーによるものです。テューリンゲンゆかりの、しかも私が強く傾倒している二人の詩人、ゲーテとシラーの詩。それをR.シュトラウスの音楽で歌えるのは今から本当に楽しみです。2013年は、オペラのプロダクションが5つあります。主催者側の事情でまだ詳細を明かせないものもあるのですが、シェークスピア原作のオペラのタイトルロールが二つあり、どれもバリトン冥利に尽きる役ばかりで、今からしっかり準備をして取り組みたいです。

最後になりましたが、このエッセイを通して私のドイツ生活に触れ、応援して下さった日本R.シュトラウス協会の皆様にお礼を申し上げます。これからは日本でお目にかかる機会も増えると思います。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

Photo 1&2 : Stephan Walzl