Erich Wolfgang Korngold

Die tote Stadt

(死の都市)

フランク・フリッツ両役

エッセイその2

さっきプレミエを見て帰ってきました。テノールのマティアスは結局歌うことにしたようで、劇場のオペラディレクター、ブリューアー教授の、マティアスの不調に関する説明が開演前にありました。

今日はKarfreitag(聖金曜日)キリスト受難の日で休日です。劇場としても重要な公演をすることが多く、死の都市を他の劇場のプロダクションで歌っているテノールもみんな本番が入っていてピンチヒッターにはならず。(それにしてもドイツ全土で3人しかいないらしかった)ひとり、ピアノでコンサート形式で歌ったテノールを見つけて、場合によっては彼が袖で歌うというオプションもあったのですが、一応マティアスが歌うと決断して、不調だとのアナウンスつきで歌うことになったようです。

結果として、若干声の破綻などはあったものの、見事に歌いきりました。まったくこのパウルという役はめちゃくちゃ大変な役ですから、本当に体調が万全ではないのにこれだけやるというのは「見事」と言えます。

僕はオペラ役者としてのマティアスの底力を見た思いでした。音楽的に万全ではなくても表現者としては万全の体調時に比べ遜色ありませんでした。もしかしたらより凄味があったかも知れない。

体調が万全でない歌手が逆に普段以上の実力を発揮して「すごい歌」をきかせるというのは、ままあることですが、それに近かったかも知れない。

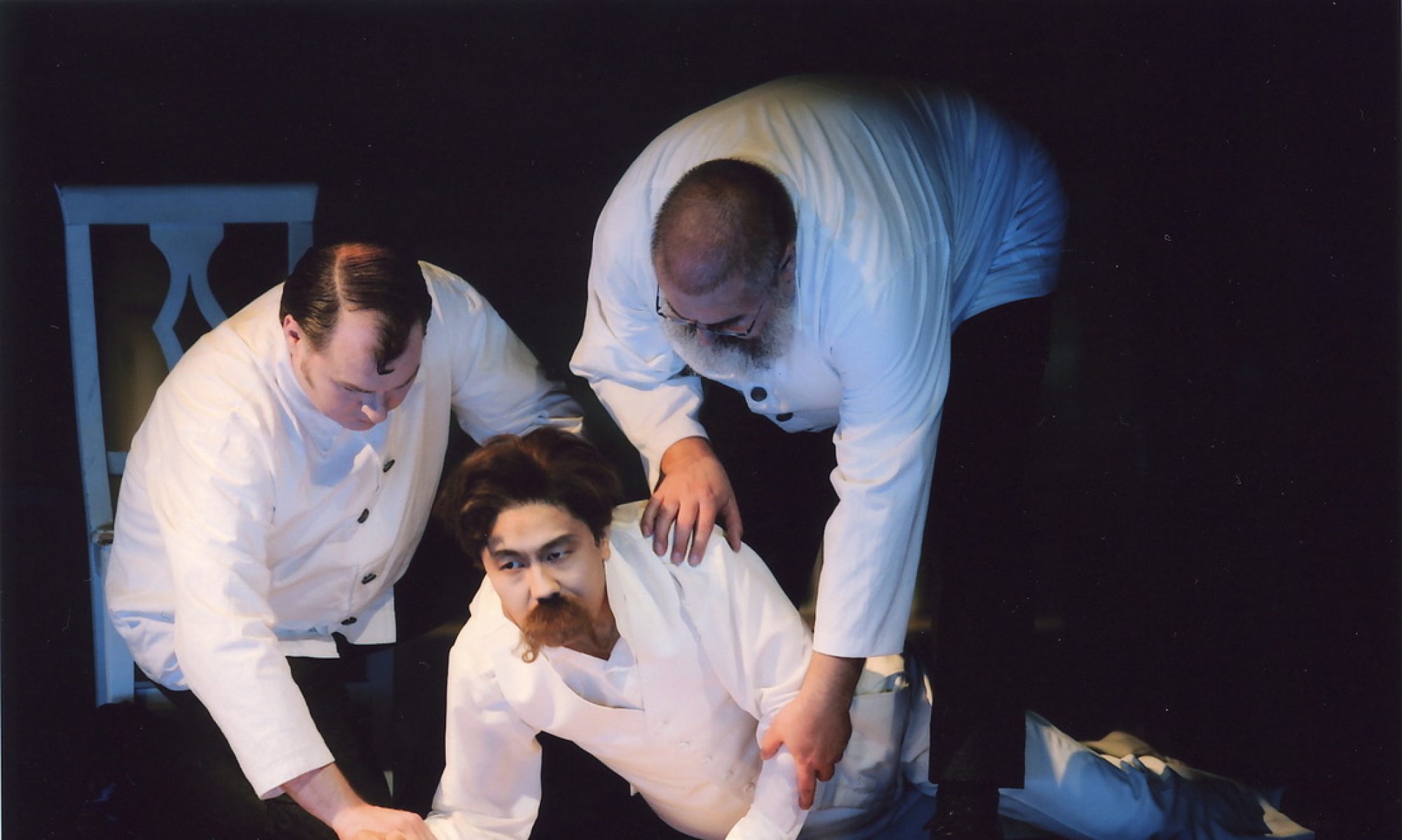

マティアス・オルダーグ(最近近くにマティアスが多くて困る)の演出もかなり視覚的に楽しめるものでした。舞台装置はインパクトもあり、効果的なものでしたし(写真をエッセイの所に載せましたね)、「死の都市ブルージュ」を体現する存在としてダンサーを起用して、効果的に見せていました。

良くあることですが、やはり客席からオケを伴った舞台を見るのと、稽古場で稽古を見ているのではかなり印象が違います。僕の尊敬する作曲家の松井和彦先生の教えで「迷ったら客席に行け!」というのがありますが、本当にこれは真理だと思います。

音楽がピアノで演奏される稽古とオケでの本番では、本当に落差が大きいです。オペラでの芝居は音楽を読むことせずには成り立たない事を再度痛感しました。舞台で演じている同僚の中には、必ずしも音楽との関係をしっかりと読んで演じているとはいえない人もいました。それがプレミエとなると熱気も加わって、また違う方向に脱線する部分もあります。

僕が稽古で今回、実は一つの問題を抱えていて、それは音楽を読む、音楽を感じることによって、場合によっては身体表現者として「不自由」になり得ることでした。わかりやすく言うと「音楽を気にするとこうは動けない」と感じるようなことです。僕にはこれが頻繁に起こって、それを全く抵抗なくやり遂げる同僚を稽古で見ていて、「もしかしたら、これは僕の欠点になり得るんじゃないか」とちょっと疑いはじめたところだったのです。

でも舞台を見て、全てはっきりしました。僕の歌うフランクの1幕最後の歌詞そのものです。”Das Trugbild weicht, der Nebel wird sich teilen” 「虚像は消え去り、霧は晴れる!」

パウル(テノールのマティアスが歌った役)は、死んだ妻マリーを忘れられずに、彼女の写真や髪の毛を飾ってその思い出に耽っており、そこに妻マリーとそっくりな踊り子マリエッタと知り合って、彼女に近付こうとするのです。それをきいたフランクは懸命にとめますが、熱に浮かされたようにマリエッタに夢中なパウルは耳を貸しません。それでこのセリフを残して彼の家を後にします。そっくりなだけのマリエッタはパウルにとっての虚像だといったわけです。

話をもどすと、やはり音楽との関係、さらには空間的な他者(共演者や舞台装置、照明効果など舞台での視覚的オブジェクト全て)との関係を、「俯瞰する」事が如何にオペラでの舞台効果に貢献するかを再確認したのが今日の「死の都市」プレミエでした。

マティアスは、あちこちで歌っているスターテノールだけあって、経験がものを言うのでしょう。表現者として舞台に「はまって」いました。僕が今日の舞台を見て、ばっちり「はまっているなぁ」と思ったのは、マティアスともう一人、ヴィクトランを歌ったハウスのテノール、ギュンター・マルクヴァルトの二人でした。ギュンターは僕は普段からとても仲良くしているのですが、彼の舞台でのはまり具合というのも絶妙で唸らされました。

同僚の、しかも先輩達の批判をするのは僭越かも知れませんが(もっともここドイツではあまり年功序列の意識はないようですけど)、他の数人は、主にこの厚いオケを越えて声を届かせること(特に自分のアリアで)や、「手応え」を求めて精一杯やる、というような所に行ってしまっていて、ちょっと残念でした。まぁこのオペラが大変なオペラなのは、別にパウルにとってだけでなくて、他の出演者にとっても同じ事ですから、あまり厳しく言うのは良くないかも知れませんが。

最後になりましたが、GMDフェルツの指揮するオケ。見事でした。このオペラに苦しめられているのは歌手だけではなかった。彼らがあんなに顔を真っ赤にしてちょっとした休みにもさらっているのを見たのは初めてだと誰かが言っていました。フェルツのコントロールはまさに完璧に近く、きちんと発音している歌手の言葉は全て聞き取れました。日本での演奏会形式での演奏でPAが使われたという話も聞きましたが、それももっともなくらい厚いオーケストレーションなのです。これほどオケを押さえて音楽が痩せない彼の棒さばきのうまさは、数年前にベルリン・ドイチェオパーできいたクリスティアン・ティーレマンのトリスタンを彷彿とさせます。

書いているうちに12時を回って30日になりました。今嫁さんと息子はベルリンの森川栄子さん宅にお邪魔しているのですが、3人からメールでお祝いが届きました。同僚で演出助手のクリスティアーネからも携帯にメールが入りました。そう、今日は僕の誕生日なのです。35歳になりました。四捨五入して40だ!というのは気が早いけど、「大人の歌」が歌えるように頑張ります!

こんなカードがベルリンの3人から来たんです。この追伸の「とまった!」というのは、今日息子の健登が、ベルリンの国鉄に初めて乗って大はしゃぎして、駅に停まったときに「とまった!」といったそうなのです。それで嫁さんが喜んだもんだから、健登も嬉しくなって今日はずっと「とまった!」「とまった!」と言っていたらしいです。今日の流行は「とまった!」だと言うことで。単なる親バカですが。はい。

(2002.3.30)