今日はBO(舞台オーケストラ稽古)の第2回、第3回です。今回は指揮のGMD(音楽総監督)フェルツがずっといなかったので、かわりにスロヴィンスキー氏がオーケストラの下稽古をしてきました。そのせいもあって舞台オーケストラ稽古でもフェルツはかなりの時間を割いてオーケストラの方を手直しせねばならず、我々歌手としては待ち時間がいつもより長いのですが、まぁ仕方ない。こうなることは僕ははっきり予想してました。

今日はBO(舞台オーケストラ稽古)の第2回、第3回です。今回は指揮のGMD(音楽総監督)フェルツがずっといなかったので、かわりにスロヴィンスキー氏がオーケストラの下稽古をしてきました。そのせいもあって舞台オーケストラ稽古でもフェルツはかなりの時間を割いてオーケストラの方を手直しせねばならず、我々歌手としては待ち時間がいつもより長いのですが、まぁ仕方ない。こうなることは僕ははっきり予想してました。

でもフェルツが来たとたん、あらゆる点が霧が晴れた様にはっきりして、僕ら歌手は気持ちよく歌い演じることが出来ます。本当に彼はすごいと思う。今シーズン一杯で彼がいなくなるのは本当に残念です。今、フィルハーモニー・コンサートをオーディションとして進められている次期音楽総監督の選出がうまく行って良い指揮者がうちの音楽監督になることを切に祈ります。

彼自身、この作品と稽古で向き合う時間は今まで無かったはずだし、その期間は主に新しい職場のシュトゥットガルトで違う作品を演奏していたはずなのに、もう非の打ち所がない稽古の進めぶり。指揮者の資質というのは、限られた稽古時間をどう使うかと言うところでも問われますね。彼はもちろん効率よく稽古を進めるんだけど、ここはちょっとこのままではダメだと思うと、徹底的に繰り返します。そして僕らに取っては待ち時間なんだけど、僕らの目の前でみるみるオーケストラの音楽がはっきりしてくるのが「見える」んですね。本当にすごいですよ。キューも出し間違えたりしないし、振り間違えて「ページをめくり損ねた」なんて言わないしね。

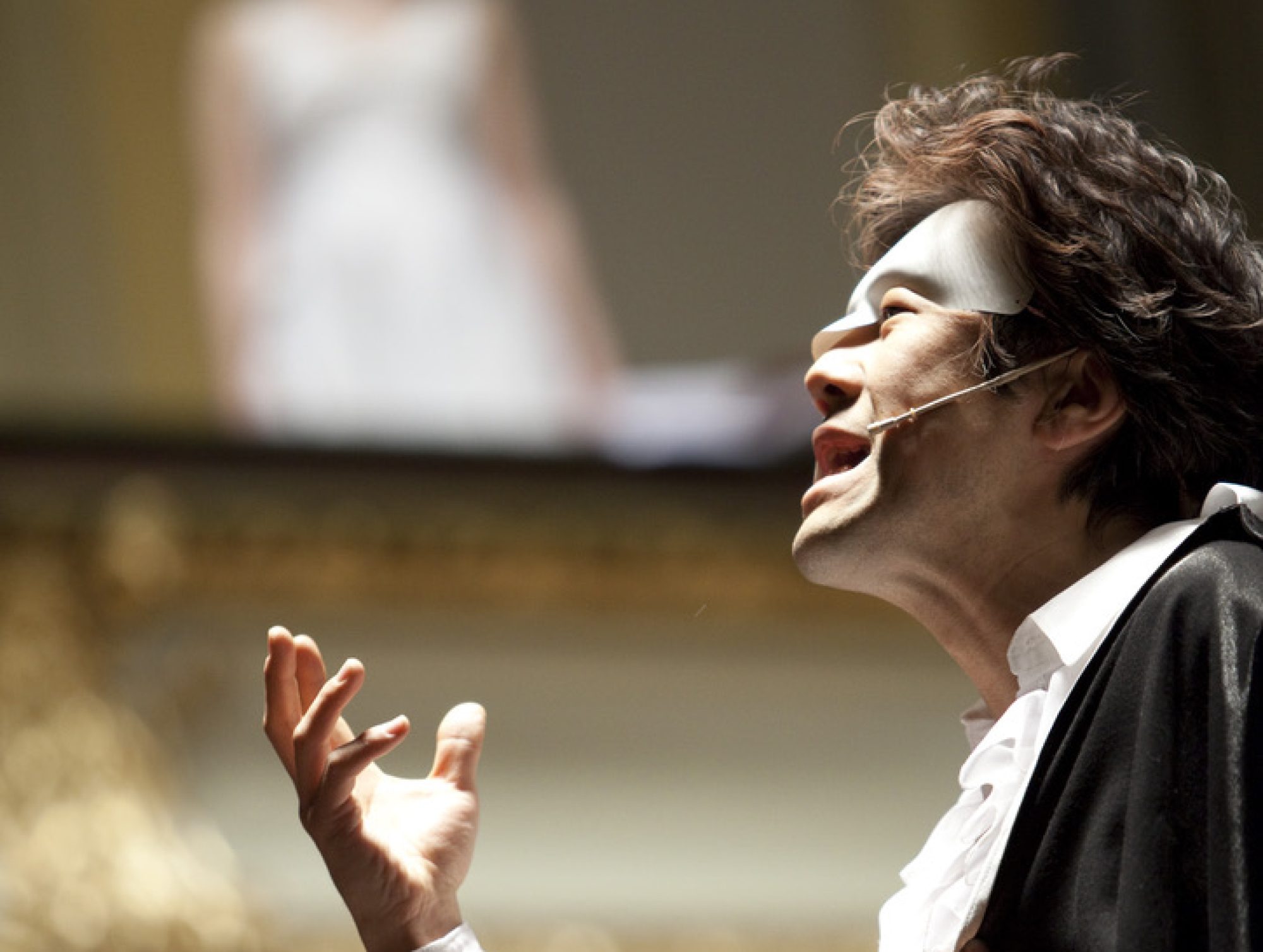

写真は、第1場です。街灯によじ登っているのがブロウチェク氏。僕はこの場面では居酒屋の主人。次の場面では一人も客が来ない月の世界の劇場支配人、2幕ではまた居酒屋の主人、15世紀のプラハの革命を煽動者。着替えも結構多いです。何しろ面白いのは、劇場支配人の時の長い腕。前の日記にも書きましたね。

もう一つの写真ですが、これは包丁の研ぎ器です。ドイツに来てすぐの頃、このタイプの研ぎ器を初めて見て「へぇーっ!」と思って買って使っていたのですが、さすがに研ぎ器自体がなまくらになってきた様であんまり研げなくなってきた。で、新しいのを9年ぶりに買いました。

セラミックの刃のものや、日本でもよく見かける刃を隙間に通して研ぐタイプのものがあったんだけど、やっぱり僕はこの棒状のものがどうしても好きで、これにしました。

横に並んでいるのは、僕が以前に健登に作ってあげた、健登のままごと用の研ぎ器。もちろん木製です。僕が新しい研ぎ器で嬉しそうに研いでいるのを見て、健登もこれを取り出して、やはり僕が作った木製のナイフを研ぎ出した。シュタイナーが「7歳までの子供の本性は『模倣』にある」というのが納得出来る瞬間です。

もっとも、健登は最近この木製研ぎ器を、中世の騎士の剣として使っていた模様ですが。

そうそう、長いエッセイ 書いちゃいましたが、嫁さんに「ちょっと文が難解かもよ〜」と言われた。そうですよね。僕の正直なところ、直接的なところでかくとこうなっちゃうんだけど。僕の中の「熱」が冷めないうちに書こうとしてこうなっちゃいました。やっぱりわかりにくいかしら。どなたか感想聞かせてくれると嬉しいです。

2004年11月4日(木) No.355