昨日はオープニングガラコンサートの1日目本番でした。

午前中にゲネプロがあって、夜に本番だったのですが、結構GPの中で変更がたくさんありました。

僕が歌ったリゴレットのアリアは、コスチュームだけつけて一人で歌うはずだったんですが、GPでいざ歌い始めてみたら、GMDとオペラディレクターからストップがかかって、「このアリアは合唱無しじゃあ成立しない」というのですよ。

このリゴレットの「悪魔め鬼め(タイトルはよくこう訳されます)」は、さらわれた娘が実は自分の主人である公爵のところに連れて行かれたと知り、宮廷の廷臣達に「娘を返せ」と、最初は激しく怒りと共に、その後嘆願す...

るように娘への愛情を歌い上げる素晴らしい曲です。で、語りかける相手がわりとはっきりしている曲だけに、コンサート形式でやるならあきらめるけど、コスチュームをつけるなら相手もいないとおかしいと言うわけです。

でもね、言わせてもらえるならば、なぜGPで実際に演奏を目の当たりにするまでその事に気がつかないんでしょうか?まったくもう。大体その「ちょっと待った!」と異議を唱えた二人はガラの曲目を決めた人たちなのに。この行き当たりばったりさはドイツ(というかヨーロッパかな)特有ですよ、本当に。日本じゃこういうことは起こらないもの。

でも、その後僕は、その特有の行き当たりばったりさが培われた理由というか土壌をもかいま見たのですが。

「合唱のみなさんは全員舞台へお願いします。リゴレットのアリアは合唱と共に演技付きでやることになりました」と放送が入って、合唱のみなさんが舞台へ来て、「さあやりましょう」で、もうこの場面が演技付きでできちゃうんですよ。

日本だったら、この場面を合唱に説明して、動きを練習して、衣装を準備して・・・となるわけですが、劇場の専属の合唱の人たちは、この演目はもうやっているわけで、衣装もハウスの中にあるし、そのままできちゃうわけです。「ああそうか」と思いながらもびっくりしてしまいましたよ。

ソロ歌手も合唱もオケも、そして本番のホールも全て所有しているドイツの劇場ではこういうことが可能なんですね。2週間に渡って舞台稽古ができると言うのも、ホールを借りて演奏を行う日本のオペラカンパニーでは夢のような話しですよね。

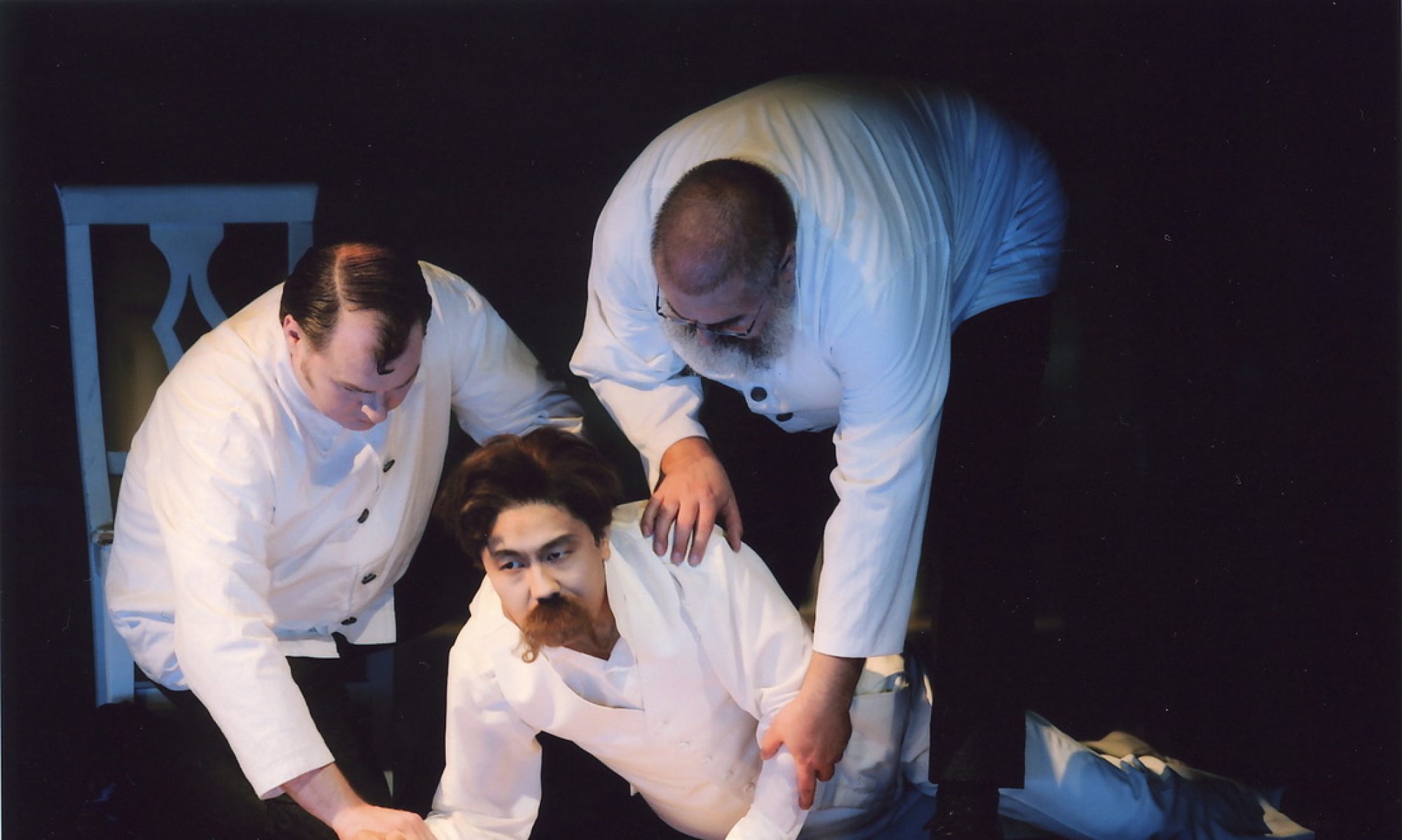

まぁだからこそ昨日のようなことが起きて、こっちはかなりフレキシブルじゃなくちゃいけなくなるわけですが。マルッロという役にからむ事になっているのに彼がいないから、合唱のリーガーさん(名前はどうでも良いかも知れないけど)にからまなくちゃいけないから、あわてて彼と一応動きの相談したりして。

でも演奏は好評で、やはり演技付きでやって良かったのだとは思います。前半の最後の曲だったのですが、休憩前はカーテンコール無しだというので、歌ったあとさっさとメイクを落とそうと楽屋へ帰ろうとしたら「Herr Komori! Herr Komori!」と呼ばれて、何かと思ったら拍手が鳴りやまないのでもう一度出ろと言うことでした。慌てて一度カーテンの切れ目じゃないところにつっこんでしまったけど。

今ベルリンから遊びに来てくれている登紀子の友達が、今日は聴きに来てくれていました。彼女の娘さんは登紀子が面倒見ていて。普段の僕しか見たことがないので・・・つまり舞台での僕を初めて見たので・・・しきりに感心していました。僕は結構普段と舞台の上での印象にギャップが大きいようなのです。別にわざとやってるわけじゃないんだけど。

2001年8月27日(月)スクリプトで読み込み