掲示板でぴかチュウままさんが、トラバントのボディについて語ってくれていました。さすがなんでも良く知っているぴかチュウままさんだと感心しました。そして、昨日。

いま実は、ぴかチュウままさんから貸してもらっている小説を読んでおります。少し前日本でも話題になった本だと聞いたのですが、「ベルリンの秋」という、現役外交官が実体験をもとに書いた、旧東ドイツを主な舞台にした恋愛小説です。タイトルの通り、ベルリンが特に重要な舞台となるので、僕やぴかチュウままさんのようにベルリンに住んだ経験のある人にとってはとっても面白いです。歴史的事実が第3者からの情報としてだけでなく、著者の実体...

験もおそらく交えてつづってあるので生々しいし、ベルリンの当時の町がどうだったのかという事も含めて、とても興味深いものです。

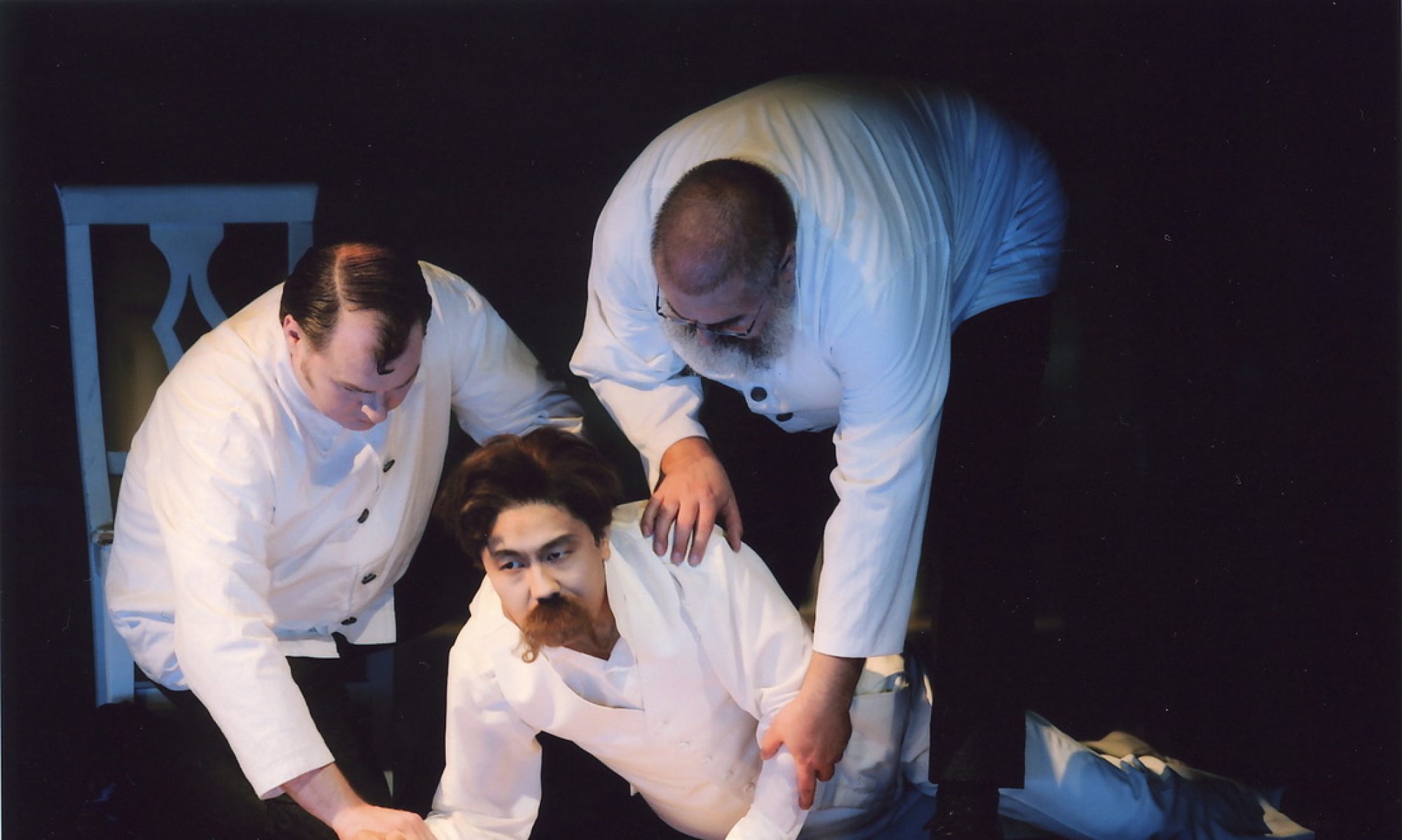

それに加えてちょうど読んだところでは、ベルリン・コミシェ・オパーを創立した、偉大な演出家、ヴァルター・フェルゼンシュタインについて書いてあって、これも興味深かった。このゲラの劇場の首脳陣は、言ってみればこのフェルゼンシュタイン派で、コミシェ・オパーとは密接に関係がある人たちなのです。5月にプレミエがあったルチアの衣装をコミシェ・オパーから借りたのもそういう関係あってのことです。

自分がいま身を置いている劇場との関係が深い人物が小説の中に登場するわけですからね。

そのなかに、まるでぴかチュウままさんが書いたとおりの、トラバントのボディがどうやって作られているかという記述を見つけました。多分ぴかチュウままさんはここを読んだのが頭にあったのでしょうが、でもその本は僕の手元にあるんだぞ・・・。

まったくどういう記憶力をしているんでしょうね、彼女は・・・。「歩くライゼビューロー(旅行代理店)」と言われるほどの情報通なわけですが、ここでまた彼女の頭脳の明晰さを思い知りました・・・。そうでもなくちゃあんなすんごい現代音楽のスコアを次から次へと暗譜できないよねぇ・・・

いま、「ベルリンの秋」は上巻を終わるところです。こういうの読み出すと、止まらないですねぇ。

これの前編にあたる「プラハの春」もとても面白かった。

僕が今住んでいるところが、旧東ドイツと言うことも一つ。そして僕がいろいろな意味でプラハと関係があったのも一つ。プラハの町を結構良く知っていると、面白さが倍増です。知っているレストランもでてくるし(ちなみにこのレストランに行ったのもぴかチュウままさんの推薦による)、プラハ城のなかの、普段立入禁止の「スペインの間」というところでも歌いましたし、革命の舞台となったところを1人称で知っているというのは、特別な気分があります。

オペラにおける僕のヨーロッパデビューは、プラハ国立歌劇場での「椿姫」ジェルモン役だったし、この劇場にはこの役で何度か出演しています。その前に「ヤング・プラハ」という音楽祭に招かれて、宗教曲やガラコンサートでオペラのアリアや重唱を歌いました。

国立歌劇場でのオーディションには片道5時間半の列車の旅を、無理やり日帰りでやりました。朝早くにベルリンをでて、早い午後にオーディションで歌って、深夜にベルリンに到着という強行軍です。よく通ったもんだ。でもこれがきっかけで僕のヨーロッパでのキャリアが始まったとも言えるので、とても思い出深い町なんです。きれいだしね。

それとね、プラハ名物の「クネドリキ」(チェコ風蒸しパン)が大好きなんですよ。

2002年8月12日(月)スクリプトで読み込み