まだ批評記事などは出ていませんが、色々な人が大変ポジティブな感想を寄せて下さいました。

実は僕としても大変満足度の高い演奏会でした。この曲は長く持っていたこともあるけど、やっぱり僕の感覚で言うと、楽器としてのバリトンの声の限界に挑戦している様なところがある曲だから、いつもいつもその限界に挑戦という形で練習し続けてきた曲なんですね。そういう蓄積が充分なされてきたこともあるだろうし、ここのところ力を入れている歌曲演奏の分野での進歩もあるし、うまくそういう要素が実を結んだ感じで、大変嬉しいです。

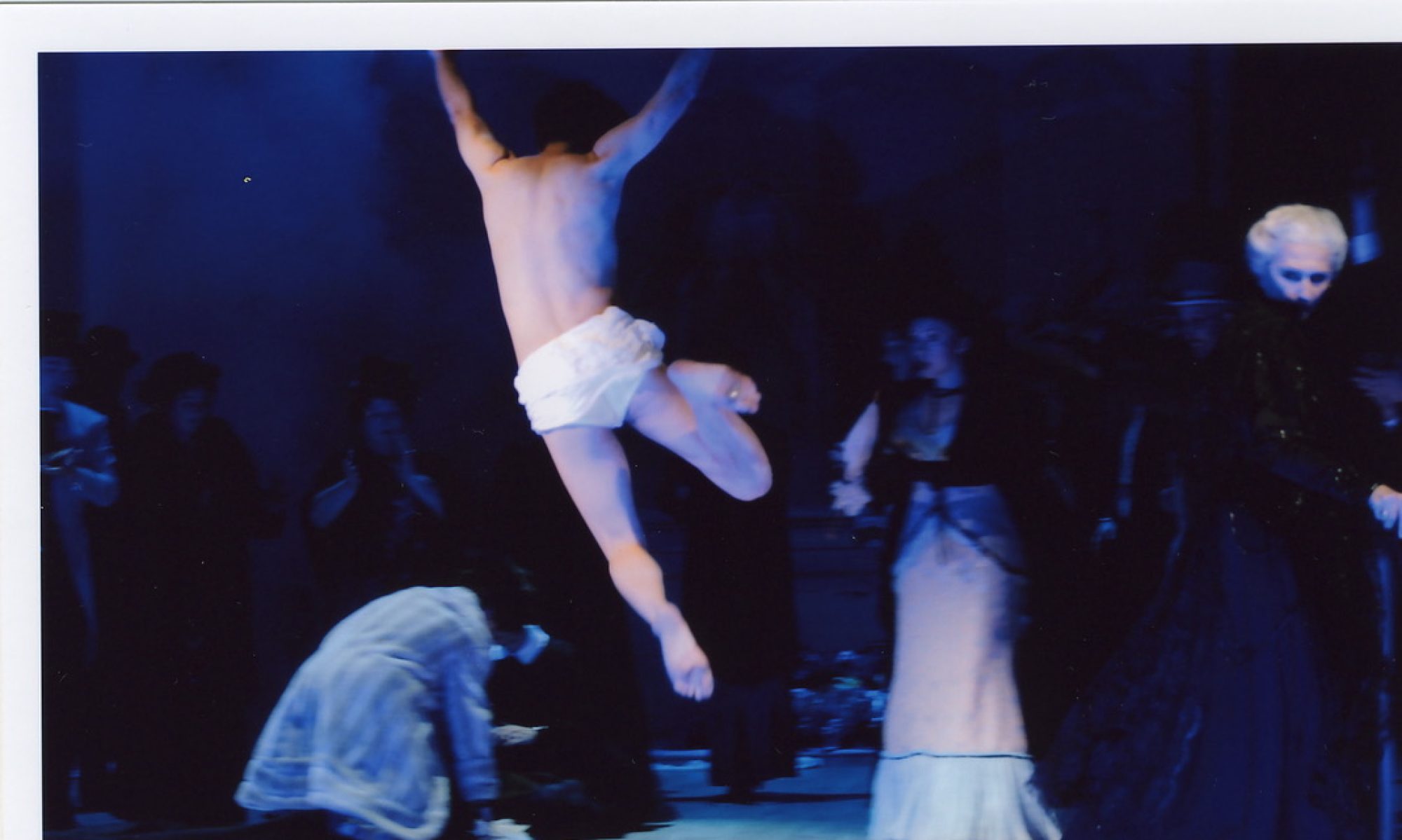

<写真を後からアップしました>

掲示板でTomさんが書いて下さっていましたが、Tomさんが教えている生徒さん達が僕の、フレージングの中でのドイツ語のさばき方にずいぶん感じ入って下さったとのこと。これも嬉しいですねー。学生さんとはいえ、ドイツ語のネイティブスピーカーでしかも自分で歌をやっている人たちですからね。そう、これはドイツ語の「発音」だけいくら研ぎ澄ましても多分充分ではないんですよね。難しいです。

でも、僕はやっぱりドイツ歌曲が大好きで、いわば「ドイツ語フェチ」みたいな部分があるので、どんなスピードで、どんな堅さでこの言葉の語尾のtを発音したら一番美しいだろう?一番心に残るだろう?という様なことはいつも考えているのです。

オペラ歌手のドイツ語で、どのtも固くはっきりぴっちりと発音する、というのが一つのパターンとしてあるけれど、あれを歌曲でやられちゃうと、ワンパターンというか、はっきりしているだけで、「意味の伝達」以上の意味を持たないんですね。もちろん言葉がはっきり聞き取れるというのは、それだけで大きな価値があることだけど。

このコンサートは注目度が高かったのか、当日午前中のゲネプロをずいぶん多くの同僚が聴きに来ていました。

ソリストの同僚の一人で、リート演奏をライフワークにしているバスのフーゴーは、子音の強さとフレージングのニュアンスのバランスがすごくよいと言ってくれました。これはここ数年気をつけていることなんだけど、子音の強さを変えると子音の音色まで変わり過ぎちゃうことがあって、これはやっぱり母国語じゃないから、かなり気をつけないとコントロールが難しい。その懸案のポイントで一定の成果が出た様なのでこれはよかった。

今シーズンは、劇場が改築工事に入ったので、オーケストラの定期演奏会はKuK(Kultur- und Kongress- Halle)というところでやっています。これは直訳すると文化・催事場みたいな意味だけど、普段はポップのコンサートなど広い用途に使われている、1200席くらいのホールです。ドイツには珍しく横幅が広い。

音響は悪くなかった。ここで歌った同僚が何人も「空間がやたら大きく感じるけど、よく響くから心配いらないから」と励ましてくれたのですが、東京で2000人、3000人規模のホールで歌い慣れている僕にはまだ小さく感じるくらいでした。

さて、新音楽総監督のエリック・ゾレーン氏とも初めてのコンサートでしたが、素晴らしい指揮をしてくれました。前任者のフェルツ氏の様な派手さはないかも知れないけど、音楽に暖かみがあるし、マーラーなんかでは特に、そのさりげなさの中に世紀末の雰囲気がプンプンにおってきて、嫁さんは彼のマーラーの指揮ぶりにはかなり感銘を受けたようです。僕も今度客席でちゃんと聴いてみたい。

僕としては、書いたとおりこのバリトンの限界に挑戦する様な超高音域でのpp、pppなどがやはり一番難しいポイントで、2曲目の最後でGisのpppを出した後に3曲目でもの凄く厚いオーケストラになってフルのffを出さなくてはいけないというあたりが要注意箇所です。

2曲目の最後のpppのGisという音は、例えば「椿姫」のテノール役アルフレードのアリアの最高音なわけです。それをpppで出せっていうのか?と初めて楽譜を見たときは目を疑いました。

ここ10年以上、何か発声技術的に自分の練習の中で気になることがある度に、この箇所がちゃんと歌えるかどうか試す、という様なことを繰り返してきたので、さんざん歌っている箇所ですが、だからといってうまく行くとは限らない。

声のコントロールという、技術的なことばかりを書くと、コンサートをお聴きになるお客様の立場としては興ざめなところもあるんじゃないかと思うのだけど、これはやっぱり技術なくしては演奏は成立しないので、まずこれははずせない最重要事項です。

でも5年前のベルティーニ氏の指揮、都響との時とは違って、今回は少し余裕が出てきたのか、ピアノでの歌曲の夕べと同じくらい、感情に身を任せることが出来ました。ある種の冷静さは常にあるのですが、その上で失恋から狂気に陥っていく若者の心の流れを一人称で追っていけた様に思います。

僕の演奏が終わって休憩で、インテンダントのDr.クナイペルが楽屋に来てくれたのですが、彼にしては珍しく興奮していて、ハグされてしまった。他にもすぐに楽屋に飛んできてくれた同僚がいたり、登紀子と健登をむかえにロビーに出たら駆け寄って祝福してくれるお客さんも大勢いらして、喜んで頂けたのが伝わってきてとても嬉しかったです。

そう、今回は「健登もホールで聴いている」という見出しの新聞記事も出たし(だからという訳じゃないけど)健登も聴きに来ました。「パパ、すごかったよー」と言っておりました。かわいいやっちゃ(親ばか)。狂気が噴出する3曲目では、フォルテの表現が中心になるのですが、この3曲目の終わりで、健登が登紀子に「パパ、どうして大きい声で怒ってんの?」と聞いたらしい。なるほど。