なので、昨日はGPでした。

今回は指揮がドレスデンの聖母教会のカントルのマティアス・グリューネルト氏で、彼自身の合唱団と、ゲラの教会関係合唱団、近郊のツァイツの合唱団などなど、多くの合唱団の合同プロジェクトでなんと合唱は170人。こんなに多くの合唱が集まるのはうちの劇場のオーケストラ定期では珍しい。カントルというのは辞書をひくと、「プロテスタント教会のオルガニスト兼合唱指揮者」とあります。要するに教会の音楽監督ですね。

ソリストの僕自身は、それほど歌う箇所が多い曲ではありませんが、良い曲ですねー。グノーのミサを歌うのは初めてです。

フランスの作曲家だから、ラテン語の発音はどうするのかなぁと思っていたら、イタリア式のラテン語発音で合唱の準備をしているので会わせてくれ、という事でした。

ベルリンに住んでいたときのドイツ語の先生が色々教えてくれたんだけど、ラテン語というのはある意味「死んだ言語」だから、わからないことも多く、ラテン語が言語として生きていたときにどう発音されていたかは100%はっきりしていないらしい。だからミサ曲の演奏における発音についてはドイツ式、イタリア式とあって・・・フランス式ってのもあるのかな?僕はよくわからないけど・・・子音、母音ともに結構発音は違うのです。

僕の知る限りでは、作曲家の属する国、文化によって発音を切り替えるように思う。

でも、ドイツ人歌手のイタリア語発音にかなり難があるのと同様で、イタリア式ラテン語発音も難があり・・・一貫性がなくて、時々ドイツ語式に戻っちゃうんですよ。「ti」を「ティ」(イタリア式)とするべきところを「ツィ」(ドイツ式)とか、神の子羊Agnus Deiを「アーニュス・デイ」(イタリア語)と言うべきところを「アグヌス・デイ」(ドイツ式)と言ったり・・・。

ソリストなら「そこ、ドイツ式になってるよ」と言えば済むんだけど、指揮者が間違えたりすると、歌手から「間違えてますよ」とはちょっと指摘しにくいですからね・・・。よっぽど気心の知れた指揮者ならともかく。ましてや彼はあの(観光名所としても)有名なドレスデンの聖母教会のカントルですからね・・・。

でも、本当にグノーのこのミサ曲は良い曲だ。

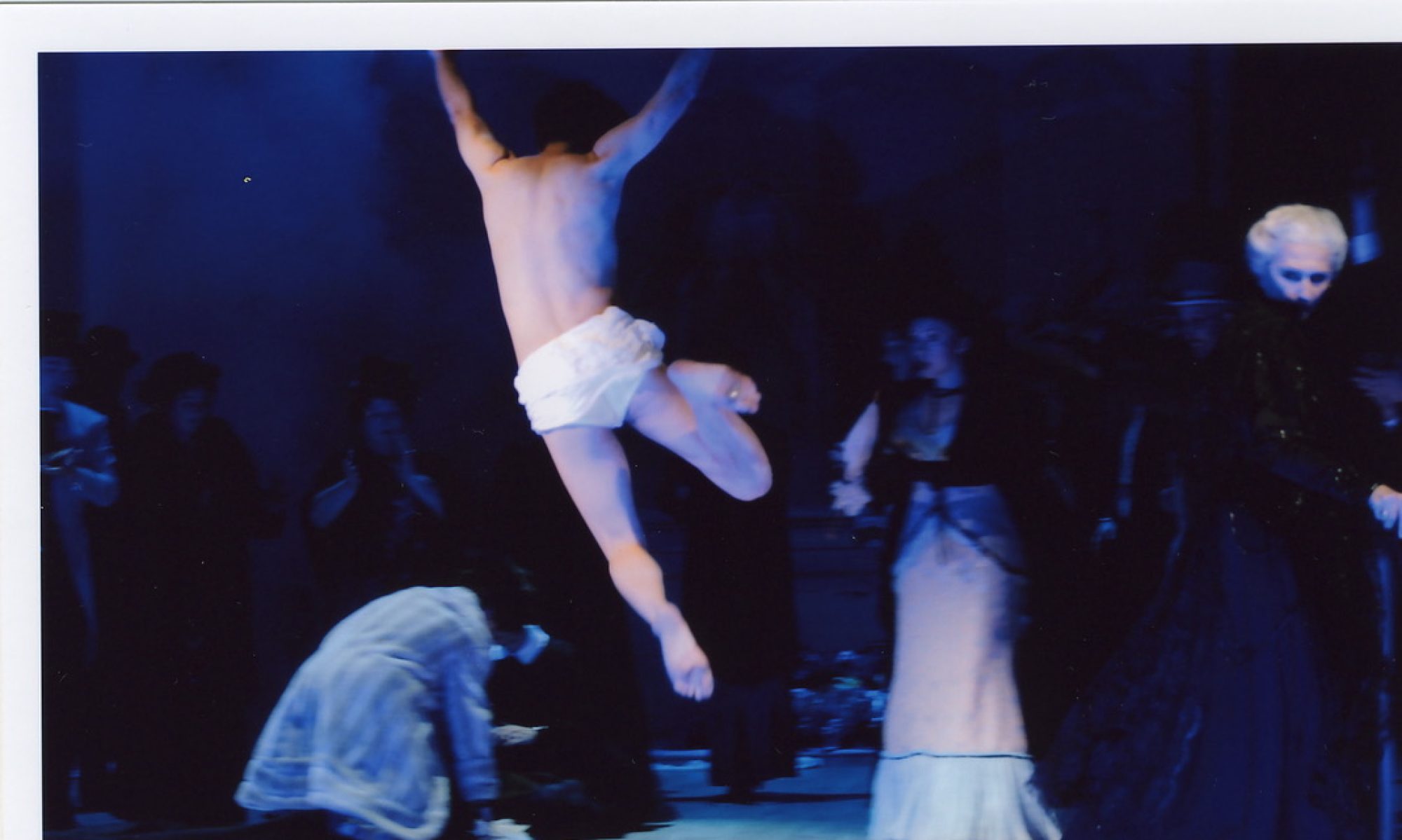

思えば、僕が初めて歌ったオペラはグノーのオペラなのです。高校の時の音楽部のヘルパーとして歌った「ファウスト」。

僕はこの曲が、当然かもしれないけど大好きになって、そのあと音楽を専門にするようになってからあちこちで「グノーの音楽は感傷的で・・・」みたいな表現にぶつかって、大変腹を立てていたのです。「感傷的なんじゃなくて感動的なんだ!」とかいってね。

そのあと、ある程度グノーの音楽のキャラクターに関しては理解して、まぁ感傷的という人がいても仕方ないだろう、くらいには思っていたんだけど、今回、その感傷的なミサ曲というのを聞いて、自分のすごい深いところにあるものに触れられた気がしました。僕の音楽的「原体験」の一つなんだね、グノーの音楽は。

前に書いたかなぁ・・・。絶対に書こうと思ったところまでは覚えているんだけど。

オルフの「カルミナ・ブラーナ」は、やはり僕にとっての音楽の原点、原体験の一つなんです。具体的に、これはN響、サヴァリッシュ、ポップ、小林一男さん、プライ、芸大合唱の公演。これを久しぶりに録音で聞いて「これが『音楽』だ!」とすごく興奮したのが数ヶ月前。

同じような体験です。

原体験というのは言葉としては「人の思想形成に大きな影響を及ぼす幼少時の体験。」と広辞苑にあるけど、僕はむしろゲーテが「原植物」などの意味で用いた感じでつかってます。意味的に結果的には近くなるかもしれないけど。

ゲーテの「自然からその秘密を打ち明けられ始めたものは、自然の最良の代弁者である芸術に対して抗いようのない憧れを感じる」という文は、シュタイナーも講演で取り上げていますが、芸術のあり方を考える上で大きなヒントだと思っています。

で、この「秘密」につながるキーが「原体験」なんだと思うのね。植物を見ることを通して自然の秘密を探ろうとしたゲーテは「原植物」という考えに至ったわけです。近代科学からするとばかばかしい試みなのかもしれないけど。自然の向こう側には何があるんだろうか、という問いを進めていったわけです。

グノーを聴くとなんだか、心の深いところが揺さぶられるような想いがあるのです。

と言うわけで今日の本番は大変楽しみです。ふふふ。

そうそう、裁判の話。たくさんの方が同情、あるいは一緒に怒ってくださって大変嬉しかったです。ありがとうございました。

月曜日に弁護士さんと話してきましたが、とりあえず、今回の案件を担当する裁判官が、今までの判例を見る限りは大家でなく借り手の方に理解のある裁判官だと言うことがわかったし、普通に考えればどう見ても僕らの態度が正しいので、勝てる可能性が高い、という事でした。もしかしたら、この裁判官、健登の前の幼稚園時代の友達コンスタンティンのママかもしれない。女性の裁判官だし、名前が似てるなぁと思ったくらいで確認しなかったんだけど、後からよく考えたら、彼女が裁判官で住居関係の裁判をよく担当すると言っていたから。

そういえば、弁護士さんも女性なんですよ。日本じゃあまりないですよね?マチベンは江角さんだったか。でも女性裁判官ってどのくらいいるんだろう。

ぴかチュウままさんの指摘では、こういう場合は普通「提訴」と言うそうですね。意味的には起訴でも正しいらしいけど、起訴というと刑事訴訟の方に使われることが多いとか。ご指摘ありがとう。

そう、それからトップページの色とか、真ん中の写真をはずして日記の部分を読みやすくするようにちょっとデザインを変えてみました。どうでしょうか?