よく考えたら、この新作オペラ「コジマ」に関してはあまり色々書いてないんですね・・・。そのうち書こうと思いますが・・・。

と、書きつつ、変だなぁ、どこかに詳しく書いた覚えがあるぞ、と考えつつ思い出しました。ある団体の年誌に書いた文章がそうでした。コジマに関する部分を引用します。

来シーズン、委嘱初演、ジークフリート・マットゥス作曲の「コジマ」があります。僕が歌うのは哲学者のニーチェです。ソプラノがコジマ役を歌うほか、他にテノールがヴァーグナーの役を歌うはずです。このオペラは、我が劇場とブラウンシュヴァイクの劇場で同時に世界初演が行われるというイベントで、2007年の4月に、ゲラの劇場が改修後の再オープンになる時期です。どんな作品になるのか、今からとても楽しみです。

ジークフリート・マットゥス氏は、最近ではオペラ「果てしない物語」(ネバー・エンディング・ストーリー)の成功で大きな注目を集めた、旧東ドイツ出身の代表的な作曲家ですが、70年代から国際的な注目を浴びていた点で、他の旧東ドイツの作曲家と一線を画しています。2005年にドレスデンの聖母教会が長い改修工事を終えての叙階式(再建記念行事)でマットゥス氏作曲のテ・デウムが初演されたときは「Nationalkomponist(国民作曲家)」と称される栄誉を得ました。

6月にマットゥス氏自身からお電話をいただき、オペラが完成したから、これからピアノ・スコアの作成にかかると言うことでした。ご存じの方も多いかと思いますが、マットゥス氏は若いオペラ歌手の登竜門であるラインスベルク音楽祭の主宰者でもあり、ラインスベルク音楽祭を通じて間接的に僕をこのゲラの劇場に導いた人でもあります。

大変興味深いエピソードは、ニーチェがイェナの精神病院で作曲していた未完のオペラのスコアが、マットゥス氏が音楽祭をするなど管理をしているラインスベルク城から発見されたという話です。内容は若き哲学者フリードリヒ(ニーチェのファーストネームも「フリードリヒ」ですね)のコジマ・ヴァーグナーへの愛を描いていて、これがオペラ「コジマ」の発想の土台になっているとのこと。マットゥス氏は「ニーチェの、緊張に満ちた悲劇的なワーグナーとの関係、秘められたコジマ・ヴァーグナーへの想いは、人間関係における最大の悲劇と、私には思える」とマットゥス氏はインタビューで語っています。

マットゥス氏の作品で「アリアドネ」というコンサート用のオーケストラ伴奏による声楽作品があるのですが、この作品が更に拡大された形で、今回の「コジマ」に至るのだと思います。

この「アリアドネ」は、元々当時ベルリン・ドイツオペラの音楽総監督であったクリスティアン・ティーレマンの希望により委嘱され、ベルリン・ドイツオペラのオーケストラとティーレマンによって、1998年4月にベルリンのシャウシュピールハウスで初演されたとのことですが、これはオーケストラのための作品でした。

その後、2002年の5月にザールブリュッケンで同名の、今度はバリトン・ソロを伴うオーケストラ作品が初演されています。僕はベルリンの方の「アリアドネ」を聴いてはいないのではっきりしたことはいえませんが、両方ともニーチェのテキストをインスピレーションの源泉としている点では共通しています。

ベルリン初演の「アリアドネ」には以下のような注釈がつけられています。

Ariaidne

“Wer weiss ausser mir, was Ariadne ist?” (Friedrich Nietzsche)

Dithyrambos für Orchester

Erwartung der Ariadne – Tanz des Dionysos

アリアドネ

「私以外の誰が、アリアドネとは何かを知っているだろう?」(フリードリッヒ・ニーチェ)

オーケストラのためのディテュランボス

アリアドネの期待・ディオニュソスの踊り

ディテュランボスというのは、音楽用語としては「バッカスの祭典に歌った酒宴歌」という事ですが、このバッカスというのはまさにこのディオニュソスであり、アリアドネが待ちこがれていた相手でもあるわけです。ベルリン初演の作品は、約20分のオーケストラのみの器楽作品ですが、ニーチェの上記のテキストから作曲されたことが明示されています。

これがザールブリュッケン初演の作品では「Dithyrambos für Bariton und Orchester」という注釈に変わっており、演奏時間は若干延びていますが同程度の25分。

僕は実は、このバリトン・ソロ付きのザールブリュッケン版の「アリアドネ」を、ブラウンシュヴァイクの劇場で歌うことになっていたのですが、結局スケジュール調整がつかず、断念したことがあります。その際に、作品の録音や情報は入手したのですが、かなりドラマティックな声楽パートを持つ大がかりな作品です。

このザールブリュッケン版の「アリアドネ」が、今回のオペラ「コジマ」に含まれていることははっきりしており、その一部分であるニーチェのモノローグは、2006年9月のゲラの劇場のオープニング・ガラコンサートで僕が歌うことになっています。

僕の記憶に間違いがなければ、ニーチェは、ディオニュソスとアリアドネの関係を、自分とコジマ・ヴァーグナーの関係に投影しており、それがオペラの中では「ニーチェの踊り」として表現されるようです。踊りとは言っても、おそらくはニーチェ役の長いモノローグになるのではないかと想像しています。

もう一つ興味深いのはこの作品の初演のやり方です。ブラウンシュヴァイクとゲラの劇場の両方で初演されると言うことで、両方の劇場のスタッフと歌手が協力して一つのプロダクションを作るのかと思っていたらそうではないのです。二つのプロダクションを二つの劇場で同時に初演すると言うことで、この二つのプロダクションは、同じ作品を上演すると言うこと以外には内容的に共通点を持たないわけで、これは大変面白いやり方ですね。僕らのプロダクションは、現コットブス州立劇場の劇場総裁であるシューラー氏の演出によって上演されます。

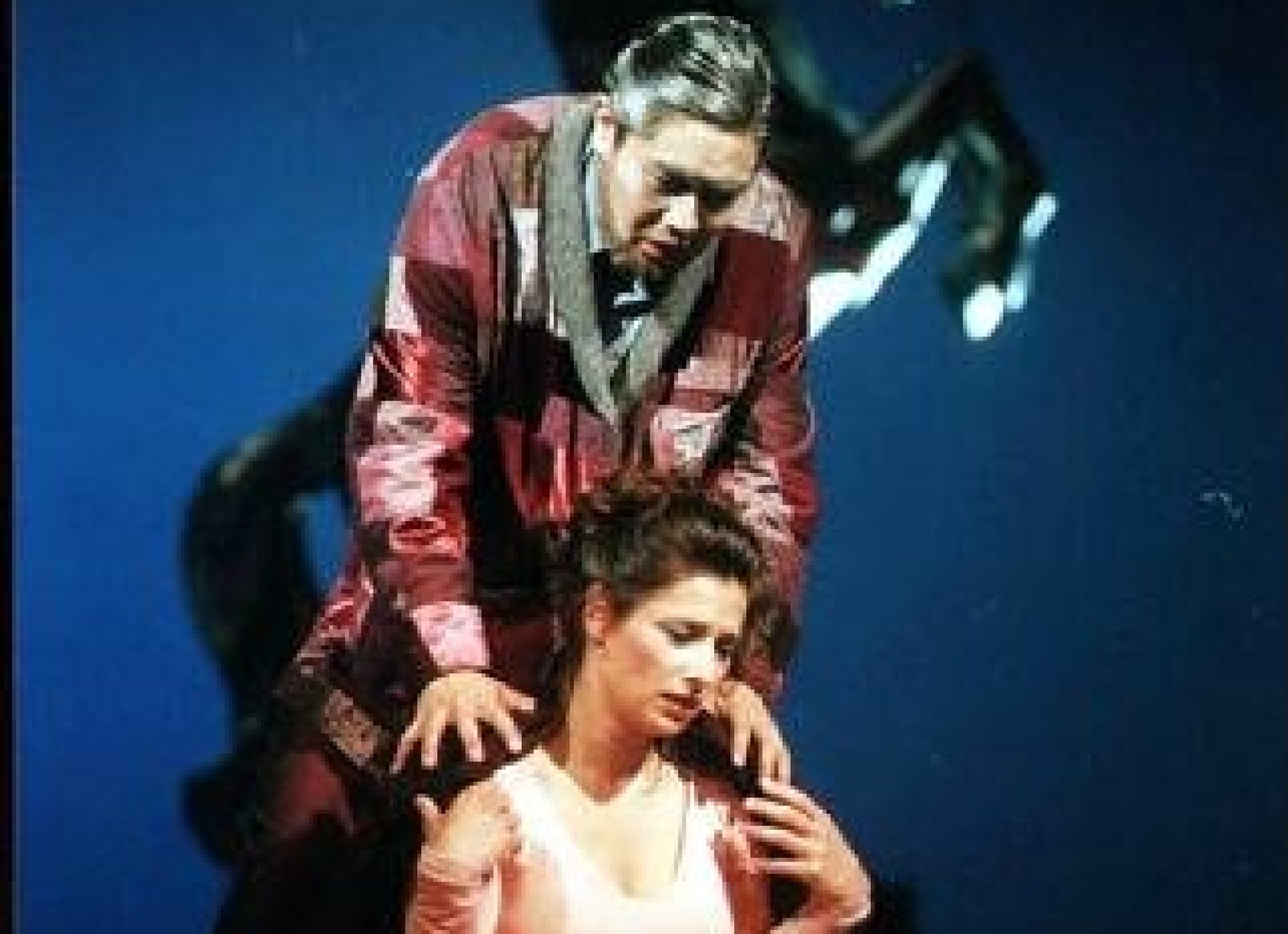

記者会見では、マットゥス氏がこのオペラの作曲に至る経緯をもう一度説明したり、ブラウンシュヴァイク州立劇場と、わがテアター&フィルハーモニー・テューリンゲンがそれぞれコンセプトについてのべたりと、かなり盛りだくさんでした。それに加えて僕も演奏したしね。写真は僕の着る衣装ですね。

そう、衣装がヘンリケ・ブロンバー、二期会公演の「フィレンツェの悲劇」で衣装を担当した人です。こういう形で再会するとはね。あのときは女装させられたけど、今回はきわめてオーソドックスな衣装です。はい。

厳密に言うと、自宅でなくなったはずのニーチェの死の場面がイエナの精神病院だったりと言うことはあるみたいだけど、大筋では歴史的事実をきちんと追っていく感じになるはずです。

演出家のシューラー氏とはこの日初めて会ったのですが、とても良い感じの人でしたよ。僕の演奏も大変気に入ってくれたようで、「僕らのニーチェを生み出しましょう!」と言ってくれました。

この日に演奏したインテルメディウムという、このオーケストラ作品の一部は、そのままの形でオペラに組み込まれなかったので、実際にはこの曲はオペラでは歌わないのですが、すこし圧縮された形で、オペラ全体の核のような位置に入っています。

この日に演奏したインテルメディウムという、このオーケストラ作品の一部は、そのままの形でオペラに組み込まれなかったので、実際にはこの曲はオペラでは歌わないのですが、すこし圧縮された形で、オペラ全体の核のような位置に入っています。

非常に内省的に歌われるのですが、ニーチェの、哲学者でなく芸術家としての表現衝動のようなものがはっきりと見て取れる場面で、大変面白い曲です。

記者会見でも話題になったのですが、結局はニーチェ自身が作曲をしていた、という事実。(他にも作曲作品はあるようですが)彼の芸術家としての表現衝動が、このオペラの成立の大きな原動力だったわけで、それがマットゥスさんという作曲家の手にこのニーチェの作曲スケッチが渡ったことで次のステップを踏む・・・という事を考えると、やっぱり偶然というのは面白いですね。

どうして、ラインスベルク城からこのニーチェの未完オペラのスコアが出てきたか、ですが、どうやらヴォルフガング・ヴァーグナー氏によると、戦時中に戦火を逃れて、ヴァーグナーの手書き譜をたくさんラインスベルクに避難させたそうですので、そこで一緒に運ばれたという事でしょうか。でも、なんでバイロイトにあったんだろう?ちなみに、前バイロイト音楽祭総監督で、日本でも新国立劇場のこけら落とし公演の「ローエングリン」を演出した、作曲家ヴァーグナーの孫に当たるヴォルフガング氏ですが、このブラウンシュヴァイクとわがテアター&フィルハーモニー・テューリンゲンのプレミエには招待されているそうです。来てくれるかなぁ。

またこのオペラのことは詳しく書きたいと思います。