4月4日にNHKの教育テレビで放映された、東京二期会公演の「ワルキューレ」を録画で見ることができました。日本の皆さんにとっては、もうずいぶん前の話になっちゃいますけど、やはりいろいろ思ったことがあるので、書いてみます。

やはり、僕はあんな風に日本のテレビに出たことがないので、まずそれは単純にうれしかったですね。あまり東京に来てもらえない親戚とかにも見てもらえたし。あとやはり歌を趣味でやっていた母はすごく喜びました。見てすぐに電話かけてきてくれました。僕はその日はプッチーニのミサの本番でアルテンブルクに言っていたんだけど留守番電話に入っていました。

余談ですが、この放映の日は弟の邦彦のリサイタルの日と重なって、僕ら両方とつきあいを持ってくださっている方々にとっては小森兄弟のフルコースになったみたいです。

日本を代表するマリンビストの一人(家族の欲目かもしれないけど、僕はそう思ってます)として、新作を数多く委嘱するなど意欲的な活動を行っている邦彦ですが、今回はかなり欲張ったプログラムを組みました。コンチェルトを中心にアンサンブルをこれでもか、とばかりに盛り込んだ今回のプログラム。僕は残念ながら聴く事ができませんでしたが、中のいくつかは僕もすでに聴いた事がある曲で、特にアンコールで「テーブル・ミュージック」をやったときいて、その場に居合わせたお客さん達がどんな感覚でこの軽妙でなおかつ緻密なこのアンサンブルを受け止めたのかを思うと、にやっとしてしまいました。案の定、アンコールの曲は何だったのか、アンケートで多くの問い合わせをいただいたようです。詳しくは彼のブログを見てやってください。そして、もし興味を持たれた方がいらしたら、是非彼のコンサートに足を運んでやってください。

あれ、ワルキューレの事を書こうと思ってたんだっけ。はい。もどります。

こういう事を書くのは何だけど、僕が歌い手としてこのプロダクションに参加するにあたり、命をかけていた2カ所が全く放映されなかったのは、実はかなり悲しい感じでした。でも、第三者としてハイライトというものを考えた場合には、まぁまぁ妥当と思われるカットなので、これはしようがないです。

その2カ所というのは、2幕の僕のモノローグと3幕のワルキューレ達との場面です。2幕のモノローグは(ほとんど)一人で40分近くを歌いきる、しかもヴォータンを縛り付けているすべての事柄とそれへの思いをぶちまける、言ってみれば神の長としてのヴォータンの悩みを吐露する場面で、オファーをいただいてからというものここをいかに作り上げるかをずっと考えて来ました。ありとあらゆる音色や表所の色を検討して作ってきたので、ここをアップで見るとどういう感じがするのかは僕個人としてはもちろん強い興味があったし、当日に公演を見ていただけなかった方にもここを見てもらえたらなぁという気持ちがありました。まぁ全曲放送もあると聞くし、そっちに期待しましょう。ははは。あと3幕のワルキューレ達とのシーンは、まず音楽的にすごく感情的な場面で、僕が聴衆としてすごく好きな場面なんですよね。

これも書くと何だなぁ、という事かもしれないけど、有名な「ヴォータンの別れ」に関しては、僕は結構これを演奏会などで歌ってきたので、演奏スタイルや音色の作り方としては僕の中ではもう確固としたものがあって、事実今回のプロダクションの中でも稽古を多くはしていなかった場面なんですね。稽古したのは後ろで起こる事とのタイミングあわせが多く・・・女の子が出てきたりジークムントが階段を上っていったりしましたよね・・・僕の歌の内容的な事からは演出家もほとんどいじらなかった。僕の演奏がある意味で僕なりにはっきりしていたので、ジョエルの方も「注文はない」と言っていたのでした。だから、出演者のわがままを言うとここより他が見たかったなぁ(本当にわがままだ)。でも、またもや第三者として考えると、ここはやっぱり外せないですよね。その意味ではヴォータンの別れの中でカットがなかったのは良かった。それどころかブリュンヒルデの歌の最後の部分から続けてくれたから、シーンとしての関連性がはっきりして良かったです。

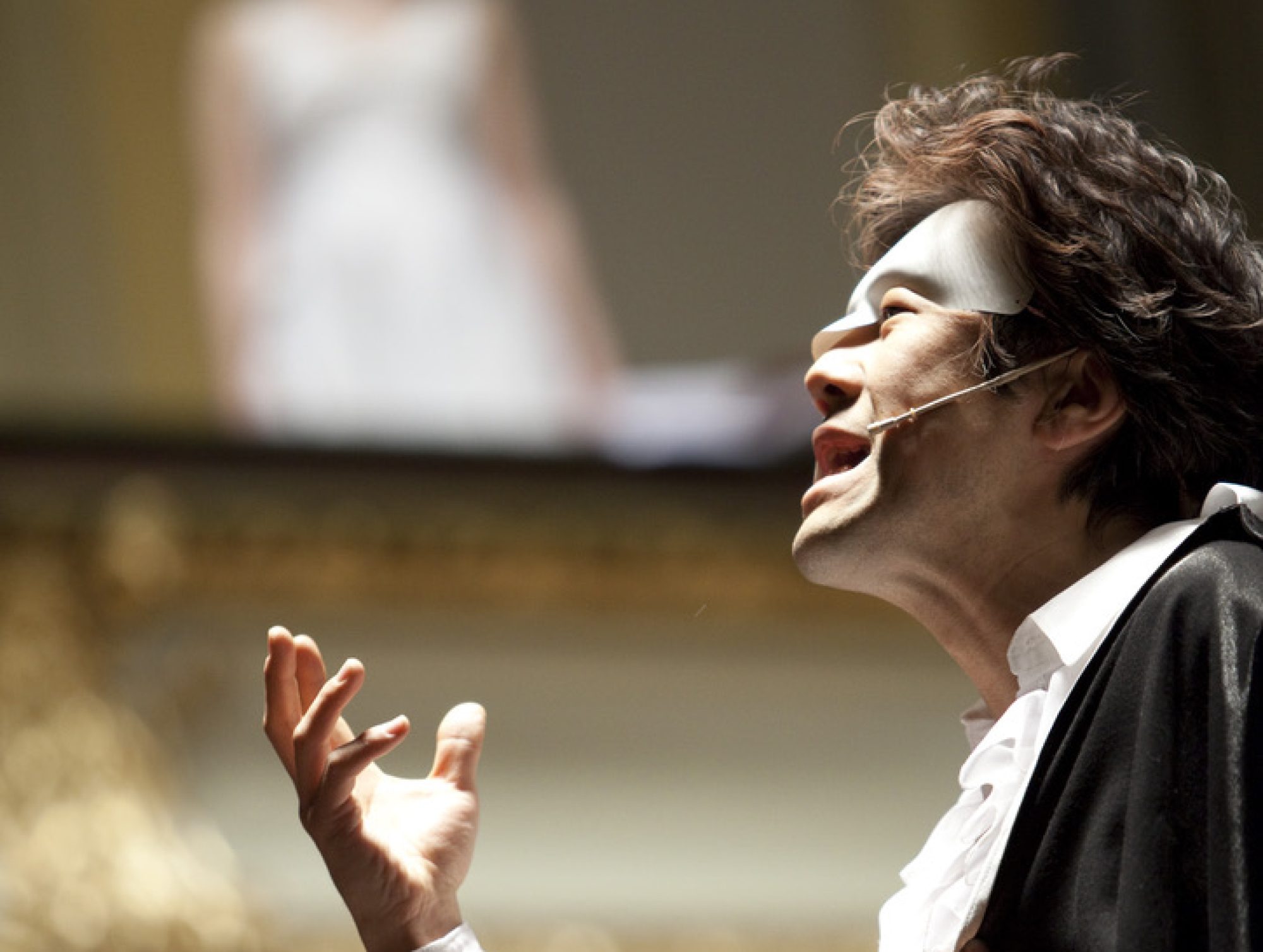

あと、アップになるとこれを思わずにはやっぱりいられないのは、日本のメイクさんは素晴らしい、という事です。丸善かつらのみなさん、ホントにありがとうございました。僕の顔も結構見られる顔になっちゃうからすごい。昨日のローエングリンのKHPでもメイクの事でもめたのだけど、肌の色が違うし顔の形が違うんだからドイツ人と同じようなメイクじゃだめなんだという事をわかってくれないデザイナーも結構多いんです。日本のメイクさんはみんな日本人の顔の特徴をよくわかった上でのメイクをすごく高い技術力で、しかもすごく高いモチベーションで(ここが一番感動するんだけど)施してくださるんです。素晴らしいです。

もう終わったし、ばらせる事もあるなぁ。

3幕の大詰めで、僕があの泉というか井戸のようなもの(僕らは稽古場ではBrunnenとかQuelleとか呼んでいたから、やっぱり井戸か泉だな)を通して未来を見て、「もう自分は関わるべきではない」とヴォータンがはっきり意識して行く場面。テキストからもヴォータンが直接の関わりを避けて、遠くから見守る形でのかかわりに切り替え、これが第3作「ジークフリート」でのさすらい人につながっていくわけですが、ここで僕ははっきりとジークフリートとブリュンヒルデをくっつける事を思いつく芝居にしていたんですね。GPの前くらいに思いついた芝居だったと思います。

ここで僕はわりとはっきり「ジークフリート!」とつぶやいたんだけど、ここ、アップになっていました。実は結構アップになる可能性を考えてそうしたりもしたんだけど。とってつけたようにはならないようにしたので、はっきりと何を言ったのかは読み取れないけど、何かつぶやいているのはわかるくらい。これでちょうど良かったんだと思いますね。しめしめ。(意外にテレビ収録を楽しんでいたという事だろうか)ここのシーンは、ある音楽学者の方が印象に残った僕の芝居として挙げてくださっていたシーンでもあります。ブリュンヒルデの幸せを願うからこそ、自分が手を引くという事でもありますしね。ジョエルも、ここでヴォータンが、自分と自分が受けた呪いによって導かれた不幸を繰り返さないためにも、ここの場面で自分が身を引くという決断をはっきり視覚的に見せてほしいと何度も言っていましたから、僕もかなり考えました。その決断の最後の一押しが、ここでヴォータンがジークフリートのヴィジョンを見た、という事にしたわけです。

そういえば、解説の部分でなんどもジークムントの事をジークフリートと間違えていましたね。こういう初歩的なミスが天下のNHKなんかでもあるんですね。これは大変遺憾に思いました。もともと複雑な話なんだから、そこで解説する側が名前を間違っていたら視聴者は混乱してしまいます。

それから僕の役は「ウォータン」と呼ばれていたけれど、これはNHKの中で役名を日本語化する際の内規があってこうなっていると想像するのですが、この役をウォータンと発音するのは、間違った認識を持つ英語圏の人くらいではないだろうか。ドイツ語の作品をドイツ語で上演しているのだから、これはヴォータンと言うべきだと思うんですけども。

ただそれを言い出すとワルキューレもヴァルキューレになるべきで、僕はここに関してはこのHPでも妥協してワルキューレと記述しています。昔はヴァルキューレ、ヴァーグナーと書いていたんだけど、HPをやっていて見ていただく事を前提にする以上は、検索されるであろう綴りを使う必要もあるものですから。

でも、こういう机上の一貫性を貫くためにヴォータンがウォータンになっているとしたら、その判断は不適切と僕は思います。僕が自分の耳で「ウォータン」という単語を耳にした事はこのワルキューレの稽古期間を含めて一度もありません。主催者である東京二期会もヴォータンと記述しているのだし、それに従うのが適切だと思います。この読み方を見た視聴者がその後オペラを見るなどの経験をするにあたって最終的にポジティブな影響を残す読み方をすべき、という考え方をしてもらえるとうれしいと思います。まぁこれは根の深い問題だと実は知っているのですが。

飯守先生の音楽作りはやっぱり素晴らしかった。改めてそう思いました。そしてジョエルの演出と装置をはじめとした演出チームの仕事ぶりも。僕は最初のところを見ていてジークムントとジークリンデが出会うあたりでもう感動して泣きそうになっておりました。はい。

子供ブリュンヒルデを演じた鶴見愛莉ちゃん、かわいかったですね〜。テレビで見ると僕と彼女のシーンは、僕が劇場でやりながら想像していたよりずっと良い感じに仕上がっていたと思う。照明の効果と相まって良かったです。しかし彼女は本当に天才的な芝居の勘を持っていますよ。ジョエルも絶賛していたけれど。特にGPや本番での臨機応変な対応もすごかった。GPでかなりタイミングがずれたところがあったんだけど、その後芝居の内容を変えてタイミングを合わせたので、この処理は本当にすごいなと思った。・・・彼女がプレミエ・プレゼントでくれた歯ブラシと歯磨き粉、使わせてもらっています。

他のキャストの皆さんも素敵だったですねー。照明が入った段階では僕はもう客席から見る事ができなかったのですが、まずジークムントの成田さんの若々しさ!僕が学生の時に見た二期会の「神々の黄昏」ですでにジークフリートというワーグナー・テノールの難役を歌っていらした成田さんが今もこんなに若々しい舞台姿と声ででジークムントを歌っていらっしゃるのはある意味奇跡のような気がします。アップで見てみるとジークムントに完全になりきっていて、例えば指揮を見るために目がきょろきょろするとか、そういう事が一切ないんです。すべての動作がジークムントになっていました。素晴らしかったです。

ジークリンデの橋爪ゆかさんは、大学時代からの友人。今回同じ舞台に乗れて本当にうれしかった。ジークリンデにぴったりの奥ゆかしい感じの雰囲気とは裏腹の力強い声で、この難役をばっちりと歌い演じてくれました。ジークリンデというのはこの作品の中で一番聴衆が感情移入をしやすい役だし、それもあってか飯守先生の思い入れはすごかった。その要求にしっかりと応えていましたね。同門だし、大学、大学院、オペラ研修所とずっと一緒でした。研修所の終了公演ではドン・ジョヴァンニとドンナ・アンナとして競演してます。なつかしいなぁ。ちなみにこの「ドン・ジョヴァンニ」ではドンナ・エルヴィーラが腰越満美さん、ドン・オッターヴィオが助演で経種廉彦さん、ツェルリーナが鵜飼文子さん、マゼットがやはり助演で小鉄和広さん(ワルキューレでは違う組のフンディング)、レポレッロが久保和範さん、騎士長も助演の峰茂樹さん・・・すごいメンバーだったなぁ。

このドン・ジョヴァンニ、そういえば、フンディングの長谷川顕さんが合唱で出てくださってたんです。長谷川さんがそうおっしゃっていて思い出したんだけど、僕はソロとしての長谷川さんとは初めてご一緒したんですが、この時に二期会合唱団時代の長谷川さんとはご一緒していたんでした。

合唱のメンバーとして長い間二期会の公演を支えていらして、ソロに転換したとたんに二期会の、というか日本のスター・バス歌手になられて、カテゴリーを問わずに大活躍されていますよね。音色も声量もバスの貫禄に満ちていて素晴らしいんですけど、実は舞台の芝居の中での細かいところがすごい人なんです。これもジョエルと話していたんだけど・・・どうも僕はジョエルとえらくおしゃべりしてたらしい・・・彼は長谷川さんが2幕最後で死ぬときに、どこで死ぬのが一番姿勢とか照明の関係で都合がいいかを長谷川さんが舞台稽古の時に演技をしながらもうまく場所を探して倒れた様子にジョエルが舌を巻いていました。

横山さんのブリュンヒルデ、高音の威力や安定した歌いぶりはもうご一緒しているときから感嘆していましたが、今回落ち着いて放送を聴いてみて、中音域がすごく充実していて説得力があるんだなと改めて思いました。こういう中音域がなかったらこのブリュンヒルデという役は歌えないんだと思いますね。歌っているときの表情が自然で、これも高い声楽技術を裏付けていると思います。おっとりとした方なのに、歌うとすごいインパクトですよね。稽古中の芝居への態度というかスタンスが、長いドイツでの経験を感じさせました。どこまでやると無理がかかるか、そういう事を熟知していらっしゃるように思いました。

そして小山さんのフリッカ。演出の後押しもあったけど、すごい存在感でしたね。言ってみればフリッカの言動がなければヴォータンの企みも砕かれていなかったわけで、このワルキューレの話は全然おもしろくない話になっていたはずですよね。

ハイ・メゾとしてフリッカは歌手冥利に尽きる役ではないかと想像しますが、その音楽、声楽的な構成が小山さんの強靱な声と正確なドイツ語の発音で、本当に万全に生かされていたと思います。僕は、とにかくいかに「情けない夫」になるかを稽古前から考えていた(インタビュー参照)ので、小山さんにこてんぱんにされて、大変満足でございました。

先日メールをいただいて、4月6日の日曜日にゲラから70kmくらいのケムニッツ市の劇場でオルトルートを歌います、とお知らせいただいたのですが、僕自身本番で見られませんでした・・・。残念。僕も今ローエングリンをやっているので見たかったんですけどね〜。

共演者に恵まれて幸せだった事をもう一度反芻しながら見ていました。

僕が本来出番のない1幕で2度舞台に出てきますね。これが二回とも放映シーンに入っていましたが、二度目の登場の時、ジークムントが父はヴェルゼという名だったと言うとき、僕は後ろでニヤッとしているんです。自分の事を語る事でよりジークリンデと近づき、神を救う英雄誕生にも近づく、という意味でのニヤリなんですが、これはまぁ後ろの方だし暗いし、僕の表情なんて見ている人はほとんどいないと思うんだけど、やっぱり僕の役作り上の一貫性みたいな事でやらずにはいられなかった感じ。これがかろうじて画面に入っていました。ニヤッとしたのはちょっとわからないかなぁ。

この時のヴォータンの登場の意味ははあの映像だと意味がわからないですね。演出意図をそこまで汲んでカット割りを考える責任は放映者にはないのだと思いますが、やっていただけると良かった。つまり僕がノートゥングを引き抜く際に力を貸していたという演出意図が、ノートゥングが抜けたあたりに少しでもヴォータンが映っていれば伝わったと思うのですが、あれだと、「へんだな、なんでヴォータンが出てきたんだ。何かの間違いか」という事になり得ると思う。登場ははっきり映ってましたから。つまり演出意図を汲む必要は必ずしもないだろうという、ある種のあきらめですめばいいのですが、このカットだと誤解と混乱を導き得ますね。

プレスや放送関係の仕事をしていらっしゃる皆さんは、常に超多忙の中で多くの作品を紡ぎ出しているのが現状だと思うので、各番組の中でどこまで対象に深い理解をした上で放送まで持って行くかというのは、難しい部分なんだと思います。でも劇場に足を運ばなかった方々を対象に作られている番組であるという前提なら、そこまでやっていただけたらすごく良かったなと思う。演出のジョエルも、この出演者の無言の登場についての意義をインタビューで語っていたので、ここが伝わると演出の威力がより視聴者の皆さんに伝わったでしょうね。あるいは主催者側、プロダクション側からのアプローチがもっとあっていいのかもしれません。この辺の話はジョエルともしていたんだけど、彼はカットを結構チェックして意見を述べていたようでした。だから、彼は23日の本番は客席で見ていられなかったんだよね。袖のモニターで見ながらノートをつけていました。GPが終わった時点で本来の演出家の仕事は終わりだし、日本を訪れて演出する、すでにある演出を日本での再演という形で伝えていく外国の演出助手の中には公演を見ないで日本を後にする人もいるというのに、このジョエルのプロフェッショナルさには感銘を受けました。

でもとにかく、この公演を放送してもらえて良かったなぁと思う。出演している立場として、自分の演奏を電波に乗せてもらえたという事は、最初に書いたとおりでもちろんうれしかったです。今は以前より日本の演奏団体の演奏が放送される事が多くなっているように思うんですが、気のせいでしょうか。僕はほとんどの時間をドイツで過ごしているから、実はよくわかっていないのかもしれないけど。この公演はいろんな意味で、関わった人たちの努力が良い形で結実した公演だと思う。いろんな人がいろんなことを言っているし、僕もそういうのを見たけど、総合的に判断して大きな成果を残した、大成功のプロダクションだったと思っています。(ほとんど)日本人によるワーグナーのプロダクションとして、先輩達の残したものを生かしながらここまでたどり着いたというのは大変うれしい。そして、そういう公演だったからこそ、これがテレビ放映という形でより多くの皆さんに見ていただけたのだとしたら、それは本当にうれしいです。