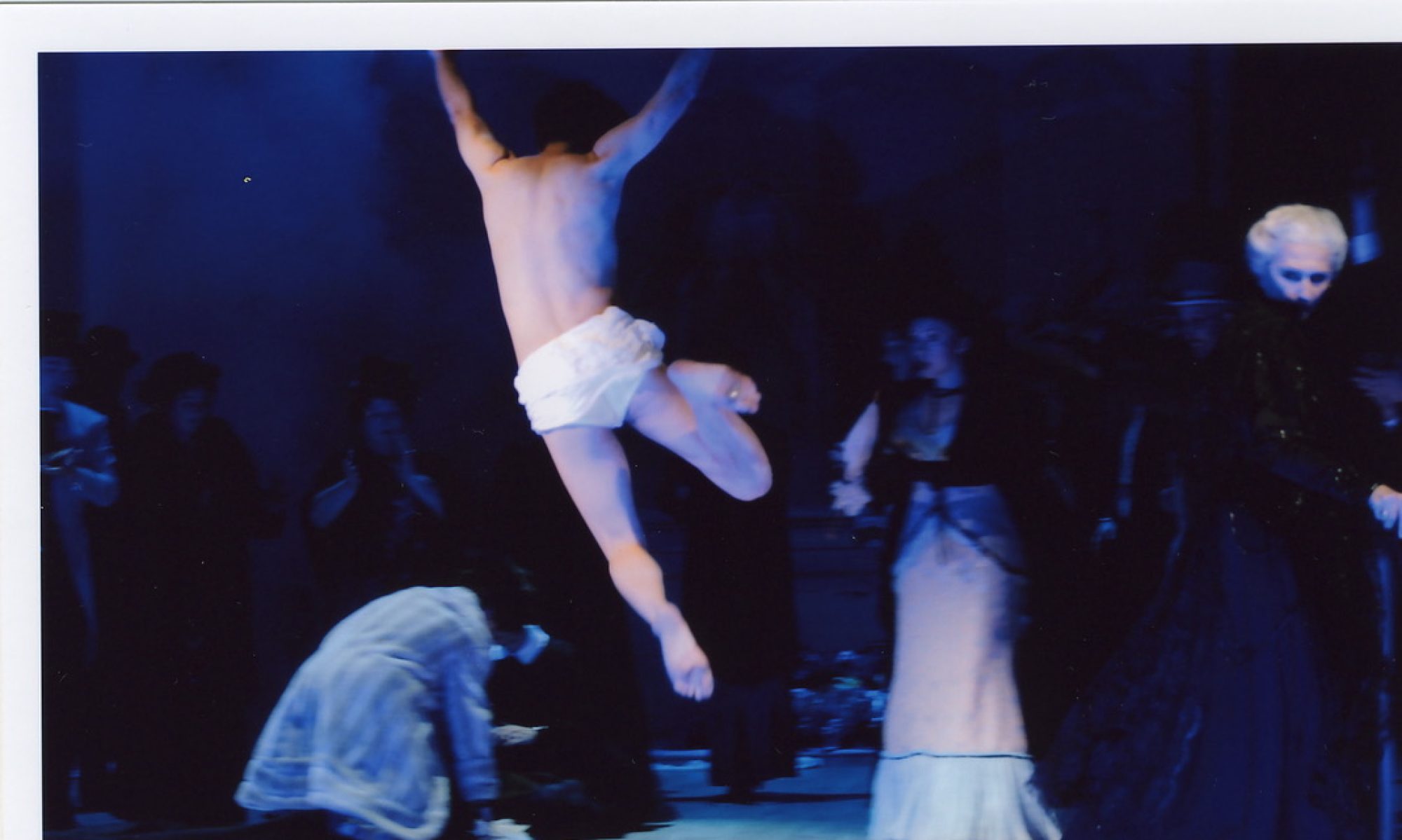

久しぶりに「死の都市」の本番がありました。今シーズン最初の「死の都市」公演なのでオーケストラとピアノでの通し稽古が一度ずつありました。長い作品だし、声楽的にというより音楽的に難しいので、稽古があるのは良いことです。僕は日曜に「さまよえるオランダ人」のプレミエを終えたばかりだから、結構切り替えが大変だったけど。

お客さんの入りは今ひとつでしたが、カーテンコールはブラボーの嵐で、盛り上がりました。最近思うんですが、お客さんの入りが悪い時ほど客席の盛り上がりは増すようです。大入りの時は拍手も何だか控えめというか、場合によっては拍手をして良いのかいけないのか迷っているような...

雰囲気になることが多いのです。これは興味深い現象だなぁと思うのですが、大入りの時は、普段あまりオペラを見ないお客さんの率が高くなってくると言うことなんでしょうね、多分。

さて「さまよえるオランダ人」プレミエの批評がいくつか出たのですが、その中で、かなり僕を不愉快にさせる記事がありました。演出意図そのものにまるで理解を示していないし、歌手への評価も大勢の意見と(そして僕の見解とも)かなり食い違う見解で、まぁ誤解を恐れずに私の私見を述べさせていただくならば、全く見当違いの勘違いとしか思えない記事なんですがね。

もちろん、彼にはその様に思えたのだと思います。せめてそう思いたいという方が正しいか。もし彼が刺激的な文章を新聞に提供するために、そのような虚無の描写をしたのであればもっと許せないですからね。

僕はいつも思っているのですが、100%の客観というのはあり得ないですよね。「客観的な意見」として提出されている見解も、誰かの私見でしかないわけです。出来るだけ総括的に、俯瞰的に事実を見ようと努力して述べられている意見であるという事はあるでしょうが、それでも私見であることには変わりないと思います。

ドイツの批評家は本当に極端な書き方をする人が多いから、まぁはっきりしていてどの様な見方をしたのかわかりやすいとも言えますが、それを「私見」として述べる姿勢を持ってもらいたいですね。まぁ持たないでしょうけど、そんなもの。

彼の「さまよえるオランダ人」という作品に対する思いこみなどがあって、それに適合しない演出、演奏は門前払いを喰うんだろうなというのも何となく想像するけど、オペラについて知識がない人も読む新聞に文章を提供すると言うことから考えれば、そんな姿勢は通用しないでしょう。僕はそう思うんだけど。「この公演を作った人たちの意図はどこにあるのか」を探すところから入って行かなくちゃ。作家の村上春樹さんがインタビュアーの姿勢として、絶対に一つどこかインタビューする相手に好きになれるところを見つけるのが必要だと書いて居られたけれど、そう言うことだと思うんですよね。入口がなくちゃコミュニケーションは始まらない。まぁいいや。

僕は今回特に、自分がどう歌いたくて、どこはうまく行ってどこはうまく行かなくて、あるいはどこは僕には無理な部分でどこは可能かという事が、わりとはっきりわかって演奏していたのです。だから僕の演奏をどう見られたかという事はあまり気にならないで済んでいます。いつもはそうじゃないんですけどね。でも、やっぱりこの記事は不愉快でした。

批評を読んだ同僚の多くが「あんなくだらない批評は気にするな」「事実無根だ」と声をかけてくれました。彼らの多くは僕よりもずっと腹を立てていて、自分のことの様に怒ってくれていました。僕は何だかこの劇場の一員として僕が認められていると感じて嬉しく思いました。そしてカーテンコールの後、楽屋に戻ったら僕の楽屋に封筒が一つおいてあったのです。開けてみると、やはり合唱の人からのものでした。

親愛なるテルヒコへ

どの演目に対するものでも同じ事だが

あんな専門知識に欠ける新聞批評のせいで

気持ちをくじけさせないでくれ

僕にとって、君は歌い手としての模範なんだから!

心からの挨拶をもって

***・****

・・・これには泣かされました。

裏を見てみたら(この写真のカードですが)、

「批評家というものは、まわりの連中が卵を産むとがっがっと鳴く雌鶏のようなものだ」と書いてありました。

gackernという動詞は、鳥ががぁがぁ鳴くという意味と、ぺちゃくちゃおしゃべりをするという両方の意味があります。

以前にチェンバロ奏者の広沢麻美さんからもらった、ゲオルク・クライスラーという人のキャバレーソングにやはり「音楽批評家」というのがあって、めちゃくちゃ面白い曲なんですが、その一節に「私は音楽が何かということはさっぱりわかっていないが、批評が何かということは良く知っている」とあるのを急に思い出しました 。

2002年10月5日(土)スクリプトで読み込み