またもやベルリンに来ております。

僕がお世話になったプロフェッサーが今期いっぱいで退官するのですが、明日、退官記念のコンサートがあるのです。本来は、クラスの学生の発表会なのですが、そこにかつての学生も参加して歌うという趣向になっています。

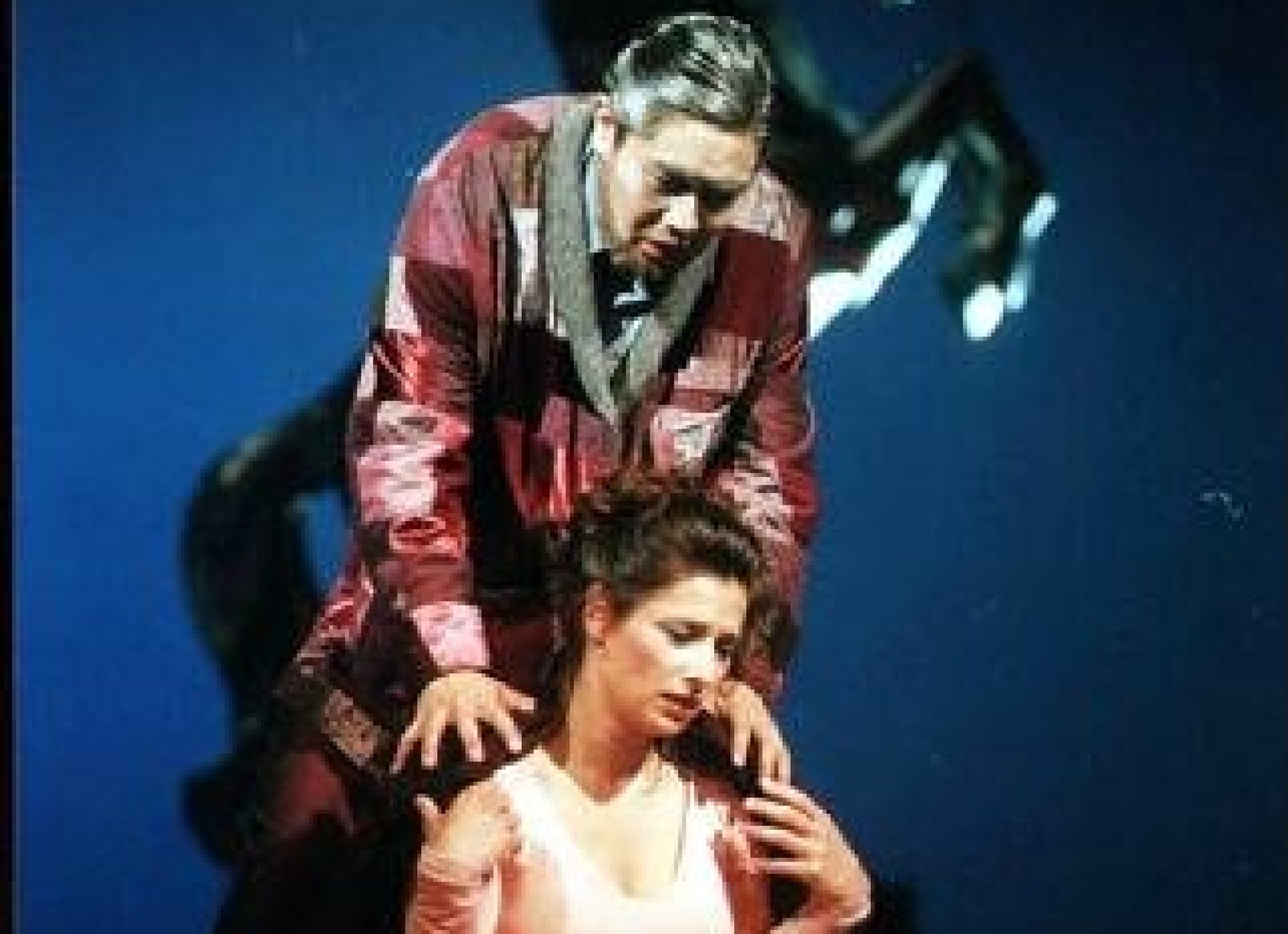

このプロフェッサーですが、バス歌手のハラルト・シュタムという人で、世界中の劇場で歌っている名歌手です。日本では日生劇場で行われた「トリスタンとイゾルデ」でマルケ王を歌っています。僕はこの公演の時は大学院生で、ゲネプロを見せていただいた記憶があります。もちろんその時は、ドイツの大学で彼のクラスにはいることになるとは知る由もなく。飯守泰...

二郎さんの指揮、鈴木敬介さんの演出でした。

ハンブルクの劇場の専属をもう何十年も努められていますが、そちらのほうはとりあえず劇場のオペラ研修所で指導を続けるようです。

その日生劇場ですでにシュタム教授との出会いはあったわけですが、実はそれよりずっと前にも出会いらしきものはあったのです。

というのは、僕は高校の時に自分の進路を超鋭角に変更して音楽を始めたのですが、そのときにバス歌手の岡村喬生さんの書かれた「ヒゲのオタマジャクシ、世界を泳ぐ」(というタイトルだったと思うんだけど・・・)という自伝のような本を読んだのです。その中に、岡村さんがケルン歌劇場の専属になったときのエピソードとして、岡村さんが「ドン・カルロ」の中で歌いたかったフィリッポ二世の役を最初のシーズンでは歌うことができずべつの宗教裁判長という役を歌い、お目当てのフィリッポ二世の役は同僚のバス歌手にとられてしまったという話がありました。この同僚こそがシュタム教授だったのです。

「ドン・カルロ」のこのバス二役は、世にも珍しいバスとバスの二重唱を歌うのですが、それをさしてシュタムが岡村さんに「今日は君と一騎打ちだな」といったとか。

シュタム自身も僕に、「俺は日本人の同僚がたくさんいたんだ。オカムラ、サトー(佐藤征一郎さん)、オーハシ(大橋国一さん)・・・」と良く言っていました。

縁というのは不思議なものです。

ベルリンではシュタム教授にはとても世話になりました。とにかく美しい二枚目の声で、バスなのに列すんでは僕のもっていった「リゴレット」のアリアを楽々歌って見せたり、得体が知れない人でした。とても気さくな人で、仕事を探すときもいろいろ相談に乗ってくれました。

明日は、かつての同窓生(?)と一緒に、シュタム教授の退官に花を添えたいと思います。

全く違う話題ですが、僕がこのあいだ書いたエッセイ。新国立劇場の来期オペラ芸術監督の承認が見送られたことを受けて書いたのですが、予想もしないところから反応が続々と届いて、今ちょっとびっくりしています。それだけ関心を持っている人が多いテーマなんだなぁと思いましたが、僕はいつもエッセイが長くなる癖があるので、今回は我慢して書かなかったポイントがいくつかあったのです。こんなにいろいろな人が読んでくれてしかも「長すぎる!」という批判が今のところないところを見ると、きっとそのへんも書いておくべきだったんだろうなぁ。残念。

でもまた機会を見て書きたいと思います。また皆さん、感想など聞かせて下さいね。

2003年6月28日(土)スクリプトで読み込み