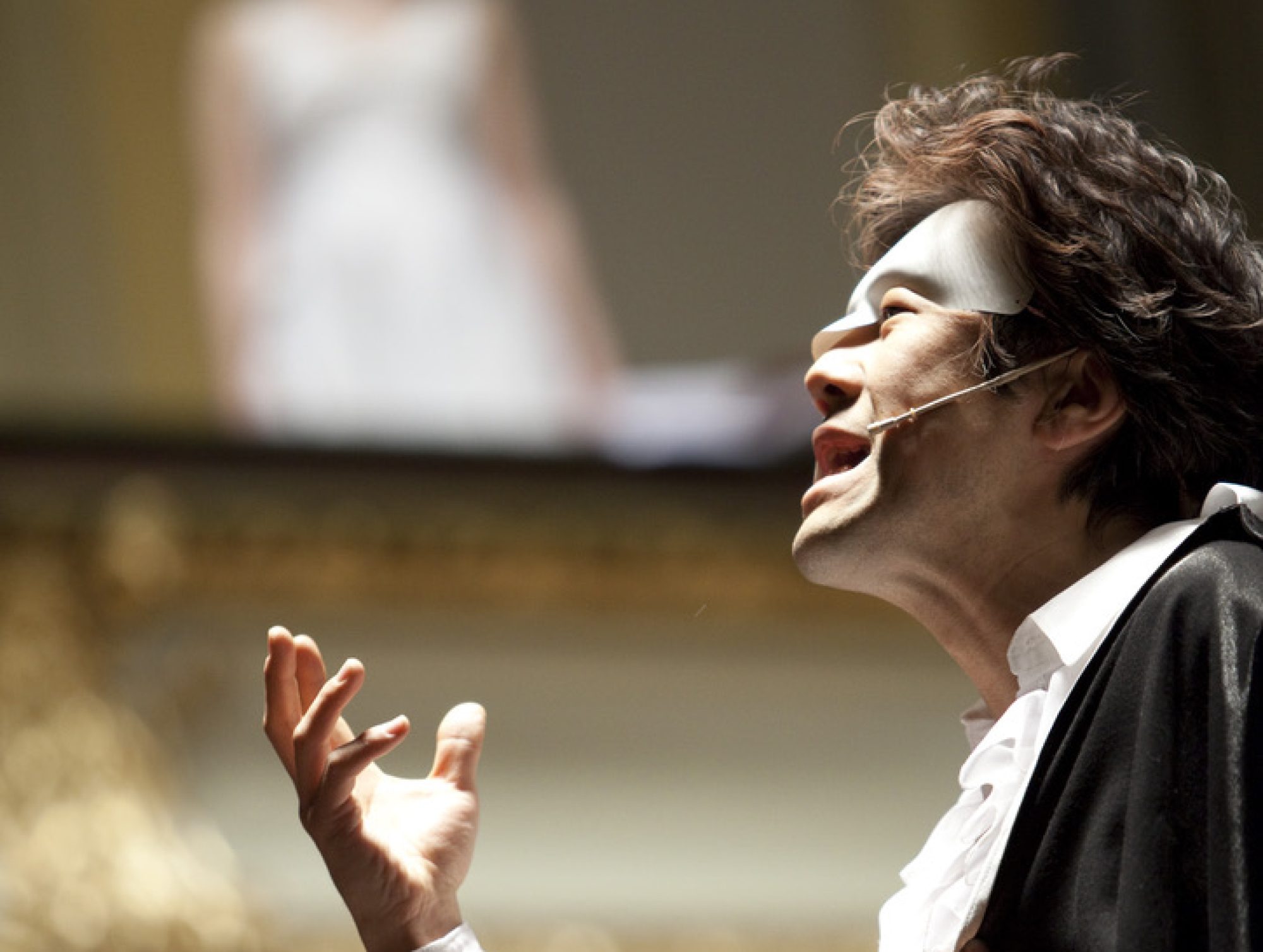

第六の時 旅行者役

今日は、これからいよいよ「第六の時」のプレミエです。

掲示板にも書きましたが、このオペラの稽古は僕にとってかなりつらい日々でした。プロダクション全体が進んでいる方向が、どうしても僕には受け入れがたいものだからです。

舞台の上で役を演じるという行為は、自分自身の肉体を媒体としてメッセージを発信することですから、僕自身が納得していないメッセージを発することは出来ません。・・・厳密にいうと出来ないことはないのですが、苦痛や困難を伴いますし、自発的な表現は到底出来なくなります。

カフカの小説自体もある意味倒錯的というか、イカれた世界のお話ではあります。原作である小説では、言葉を口にするのは将校と旅行者の二人だけです。兵士、死刑囚は登場しますが喋りません。将校と旅行者はフランス語で話しているので、兵士と死刑囚は話の内容が判らず、あまり物語に参加してきません。

司令官は、もう死んでいる人物で、将校の話の中にでてくるだけです。

しかしオペラの中では司令官もかなりの部分歌うし、死刑囚も歌います。その他に異邦人という役が新しく加わっています。オペラの作品になった時点で原作とはかなり違ったものになってきています。

その辺の変更をオーガナイズしたのは、演出家クレズニックがパートナーとしていつも一緒に仕事をしているクリムケ氏というドラマトゥルグです。ドラマトゥルグというのは辞書で引くと「劇団などの文芸部員」となっていますが、こういう仕事が日本では存在しないので説明し切れていませんね。ドラマの時代考証やいろいろな資料からの判断について責任を持つ人で、まぁこの場合演出家のブレーンです。

彼の意見では、このカフカの原作「ある流刑地にて」は、拷問をテーマにした初めての近代文学だそうです。

拷問というテーマが、僕にとっては個人的には全然興味を持てるテーマではありません。

でも、ある一人の人間が、善し悪しではなくて、運命なのか深層からの欲求なのか、この拷問という行為から切り離せない人生を送る事になってしまったというこの将校の場合。

一人の人間が、自分の全存在を賭けて、「拷問マシーン」に全精力をつぎ込み、対峙しなくてはいけなかったという事の中には、何か人間の性というか、精神の暗闇の中の病んだ部分が語る真実のようなものが隠されていると思います。

こういう話になると僕の頭に浮かぶのは、村上春樹氏が訳している「心臓を貫かれて」というノンフィクション作品です。アメリカの実在の連続殺人者の話で、「殺すことによって癒される」という業を背負ってしまったこの人物が殺人者になっていく経過を150年の過去にさかのぼって検証しているものです。この人は死刑制度が半ば廃止になりかかっていた当時のアメリカで、自ら死刑を望んで死んでいきます。

検証しているのは実の弟で、まぁとにかく重い話ですから、僕も読むのが辛かったけど、途中でやめるのはもっと出来なくてなんとか読み抜きました。読んだ人間にとっても、もう善し悪しの問題ではなくなってしまって、深い悩みを抱えることになります。

すでにオペラのスタンダードなナンバーでももうこういうテーマがあります。サロメしかり。エレクトラしかり。

でも絶対やっては行けないことは、こういうテーマを弄ぶことです。

きちんとしたやり方でこういう作品を演出し上演すれば、作品の内容のグロテスクさと関係なく、これらは「癒し」をもたらし得る、というのが僕の考えです。

実際に、僕がヨハナーンを歌ったときのサロメの公演を見た知人が「こんな気持ち悪い話なはずなのに、素晴らしい演奏で気持ちが明るくなった」ということを行っていた人がいます。

僕が見た中でいちばん素晴らしかったエレクトラは、ギネス・ジョーンズが歌ったエレクトラでした。彼女が演じるエレクトラについて、僕は何度かエッセイの中で触れています。彼女は、もちろん半ば狂気の中にいるのですが、それでも見ている僕からすると、「この少女がもしこんなひどい環境にいなければ、ずっとまともな人生を送れたはずなのに!義理の父親を殺さずに済んだのに!」と憤らずにはいられないエレクトラだったのです。

それでいて、彼女の怒り、憎しみ、復讐を果たしたときの達成感は震えが来るほど凄い迫力で伝わってきました。

今回の「第六の時」では、たとえば幼児の死体を意味する、血糊がついたぬいぐるみが、死体袋から取り出され、踏みつけられ、投げ飛ばされます。そして将校が自ら入っていった死体袋、司令官の押す乳母車と司令官のマントには火が放たれます。

そして僕は、あやうく「やっとまた戦争だ!」と印刷されたシャツを着せられるところでした。ボツになったけど。

これらの行為はカフカの原作にはおろか、作曲されたオペラの中にも見られないものです。

暴力はいけない。でも暴力は既に存在するもので、人間を描くときにそれ抜きにするとウソになってしまうことがある。だから芸術作品の中に暴力の描写があるのは仕方がない。

でも必然性、深い内的欲求を伴わない暴力の描写を、僕は憎みます。その中には「にんげん」がいないのです。単なるおふざけになってしまっているのです。言っていれば、演じる者の痛みが伴わない暴力の表現は逆にウソなわけです。

こんな事ばっかりやっていたら、「オペラ」というジャンルは、いや「劇場」は、本当にダメになってしまう、と僕は思います。

(2003.11.21)