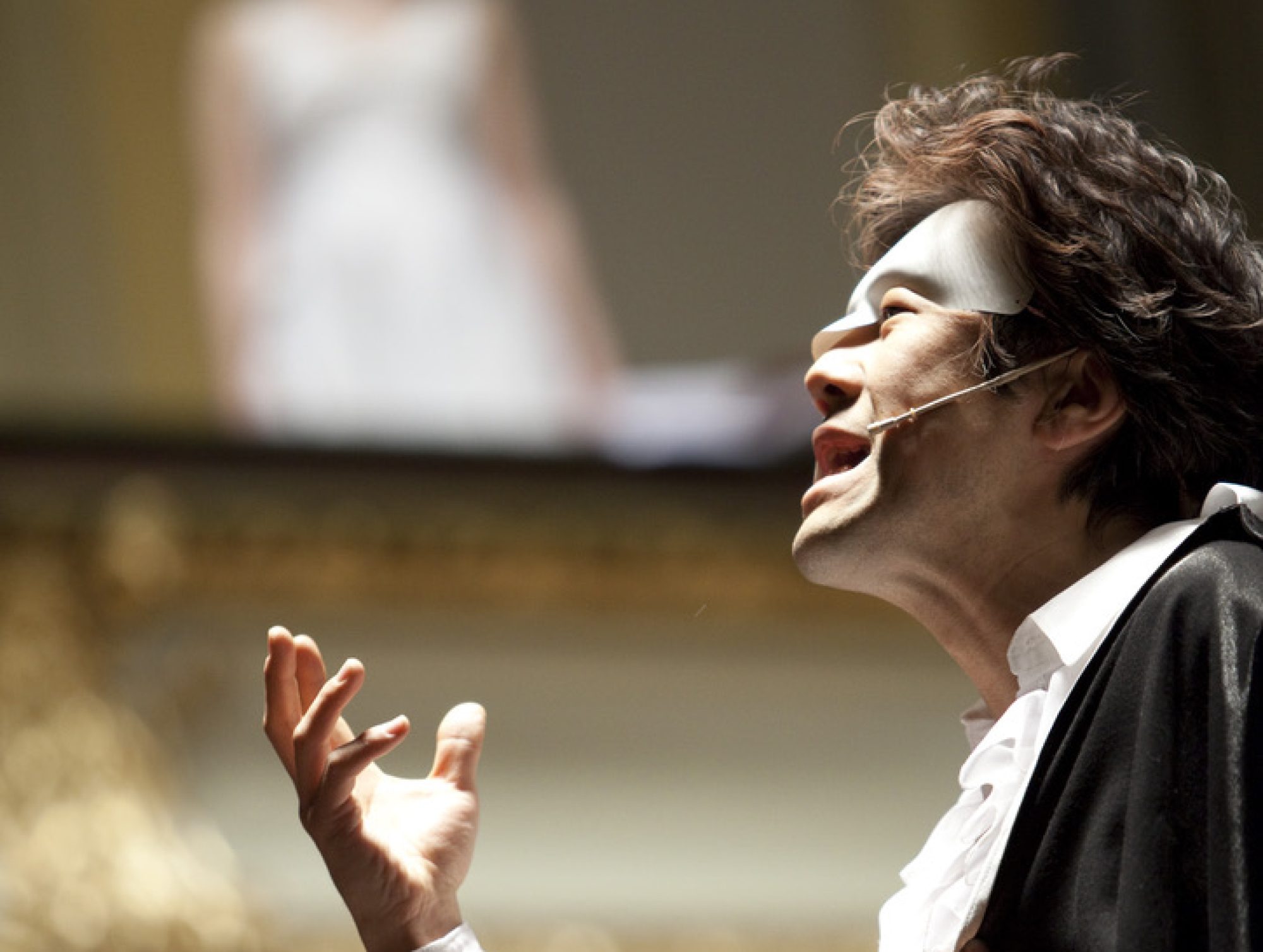

「ニーベルングの指輪」のコンサート、終わりました。ほっ。同僚の一人が、カーテンコールの写真を撮ってくれましたので、ご紹介しますね。コンサートホールの方は、その同僚が撮ったもので僕がおじぎしているところ。次の一枚は、僕が昨日のアルテンブルクの本番中にこっそり撮った写真です。3枚目は、ジークリンデのバル...

バラとジークムントのパトリック、それから指揮のガブリエルと。

フィガロの稽古に出かけると、思ったより多くの同僚(専属の人もゲストの人も)が聴きに来てくれていたことがわかりました。みんな僕のところにコンサートの成功を祝福に来てくれて、嬉しかったです。

中でも嬉しかったのは、劇場専属の同僚が「歌っていた歌手達の中で、唯一劇場のアンサンブル(専属歌手)から出たお前が一番良い演奏をしていた。自分はお前を誇りに思う」と言ってくれたことですね。コンサートに出た僕以外の歌手はみんなゲストで歌いに来ている人たちで、テノールなんかもうミラノスカラ座とかハンブルク国立オペラなどでも歌っているアメリカ人で、ヴァーグナーのヘルデン・テノールの役をいくつもレパートリーに持っているような人でした。まぁそんな人より良かったというのはちょっと誉めすぎという感じですが、演奏に感銘を受けてもらえたのは歌手冥利ですね。「お前だけが本当の『ワーグナーの声』で歌っていた」といった同僚もいました。昨日の日記に書いたとおり、このヴォータン役は僕の声にはちと重すぎるので、はてな?と思いましたが、彼が言っていたのは、僕の声だけが音域に関わらずオケを突き抜けていた、という事らしいです。

これね、今回の僕のテーマだったから、こう言ってもらえたのは、僕の今回の試みが成功していると言うことで、これも意義深いです。

このプログラムの中でも僕の歌った「ヴォータンの別れ」は一番オケの響きが厚い曲で、深いオーケストラピットの中でなく舞台上にオーケストラがいるコンサート形式での上演では、余計にオーケストラの音量が大きくなって、歌手としては大変なわけです。でも、声は聞こえなくちゃいけない。

僕としては、「大声を上げる」「吠える」のでなく、自分の声の共鳴を可能な限り圧縮して、オーケストラを超えていく高い倍音のパーセンテージを上げようとしたのです。

やりすぎると、声全体の中の倍音のバランスが悪くなって、バリトンらしい深さが無くなったり、音域によって鳴りが変わったりしてしまう危険があるので、そのちょうど両方を得られるバランスを探していたわけです。極めて大雑把な言い方になりますが、イタリアオペラでは、歌がある部分では割とオーケストラが薄く書かれていることが多いのに対し、ドイツオペラでは、歌のいわゆる「伴奏部分」(この言葉きらいだけど)でも、いろいろな示導動機やらが交錯して、音量的にあまり小さくなっていないことが多いのです。

ですから、ドイツオペラを歌うときは、音色もさることながら、声がオーケストラを抜けていくことを大事にしないと、何を歌っているのかわからないという事態になってしまいます。

で、ドイツオペラをレパートリーにする僕としては、これは絶対に獲得すべき発声フォームというかバランスなのですが、今回の「ニーベルングの指輪」コンサートでは、この状況が極端なので、ある意味で良い「実験」の機会だったわけです。

この実験がうまく行ったことは、大きな自信になります。特に2005年夏に日本で歌う予定の役(時期が来たらアナウンスします)では、このバランスがないと失敗するのは火を見るより明らかなので、それへの一歩としても良かった。

2004年3月13日(土)スクリプトで読み込み