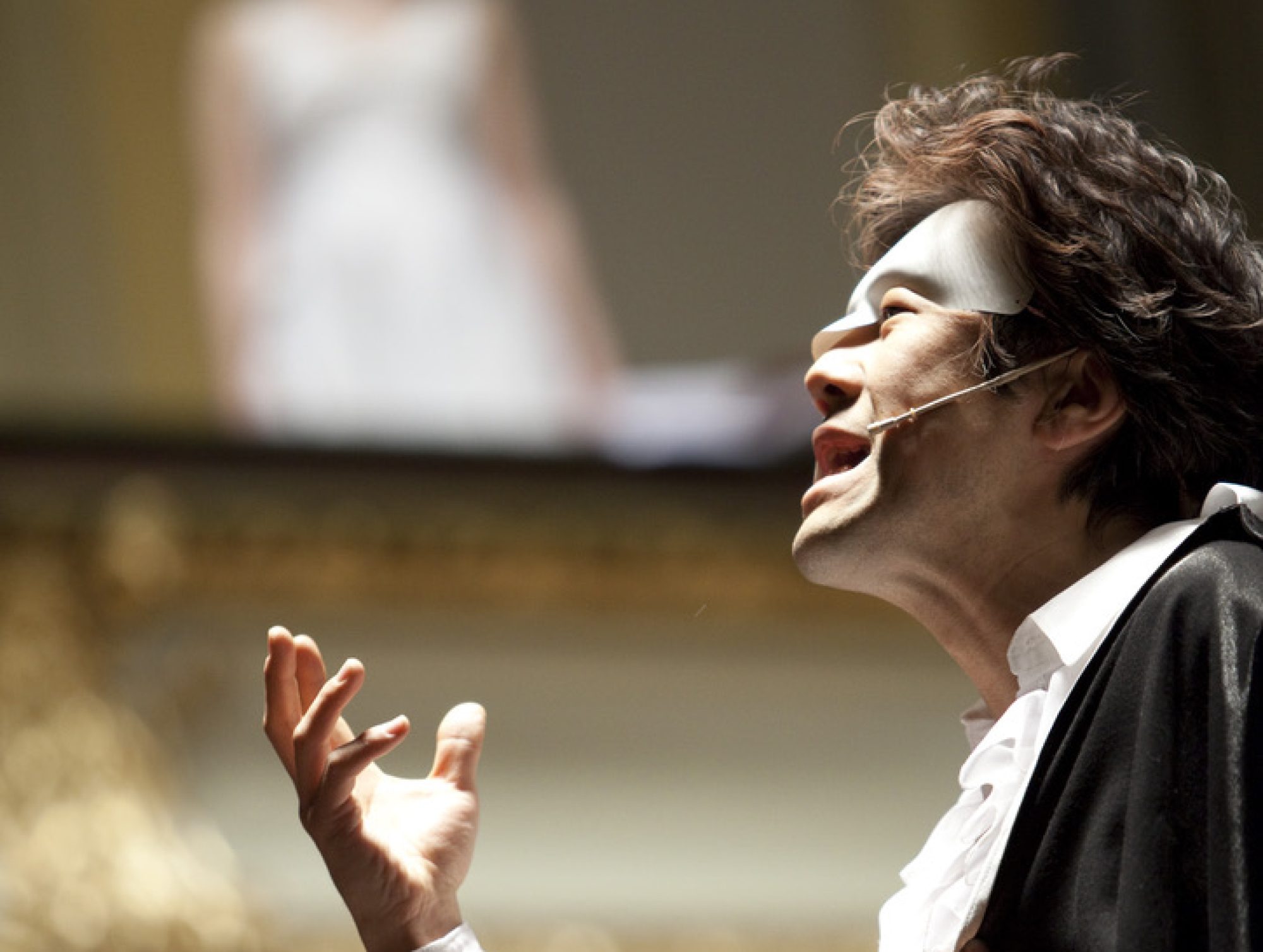

ベルリンのHaus der Kulturen der Welt(世界文化の家)における、平成中村座の公演「夏祭浪花鑑」を見てきました。素晴らしかったです。歌舞伎を見たのは本当に久しぶりだったけれど、いろいろなことを深く考えさせられました。

ベルリンのHaus der Kulturen der Welt(世界文化の家)における、平成中村座の公演「夏祭浪花鑑」を見てきました。素晴らしかったです。歌舞伎を見たのは本当に久しぶりだったけれど、いろいろなことを深く考えさせられました。

この日は昼にいつも通り(?)ササヤさんに行ってきました。ベルリンに来たらここに来ないわけに行かない。この日はあえて電車に乗らずに30分くらいの道を歩いてササヤさんにたどり着いたんですが、あと20mくらいでお店に着くところでさっとお店に入る人がいてよく見たら・・・勘三郎さん!!!

この日は昼にいつも通り(?)ササヤさんに行ってきました。ベルリンに来たらここに来ないわけに行かない。この日はあえて電車に乗らずに30分くらいの道を歩いてササヤさんにたどり着いたんですが、あと20mくらいでお店に着くところでさっとお店に入る人がいてよく見たら・・・勘三郎さん!!!

僕は息をのんで思わず立ちつくしてしまいました。数日前にササヤさんに勘三郎さんが現れたという話は聞いていたのですが、まさか会えるなんて!

別に何をする必要もないのに、もうドキドキしちゃって、しばらく店に入れずにぼーっとしてたんだけど、店に入らないわけに行かない。で、入ったら、入り口のすぐ近くの席に勘三郎さんと、多分奥様と思われるご婦人が座っておられた。気がついたら、歩み寄って「今晩伺います!楽しみにしてます!頑張ってください!自分はオペラ歌手をやっておりまして・・・」とまくし立てていました。赤いスタジャンを着ておられました。若いなぁ。それがまた粋なんですよね。はぁ。

で、自分も席に着いたんですが、ああいうすごい人が同じ店内にいるかと思うとなんだか何も考えられず、ずっとぼおっとしており、ふと「写真を一緒にとってもらえないだろうか・・・」という考えが浮かびました。ミーハーですいません。でもプライベートで過ごしている時間にそういうことを頼まれるのは不愉快かも知れないし、連日の本番の中ですもんね。残念だが我慢しようか。

そこへなんと、長男の勘太郎さんがマネージャーさんらしき方と登場!!思わず「平助も来たぁ!!」とつぶやいておりました。こんな事が現実にあって良いのだろうか。勘三郎さんと勘太郎さんと一緒にベルリンのササヤさんにいる。信じられん。

それでも我慢しておりましたら、そのあと入ってきた日本人の家族連れの方が写真撮影をしてもらっているではありませんか。もう我慢ならん。で、お願いしました。でもその写真を載せるのはちょっと問題かも知れないので控えます。すいません。興奮しすぎていて自分のぼさぼさの髪の毛を直すことも忘れていたことをあとで写真を見て知りました。舞台人失格か。

勘太郎さんにも「あの、新撰組、DVDで何度も何度も見てます。油小路すばらしかったです。感動しました。僕はオペラ歌手やっとりまして山本耕史さんとも一緒に舞台をやらせていただき・・・」とまくし立てていました。自分にこういう病気があることを初めて知りました・・・。

お二人とも大スターなのに、快く撮影に応じてくださって感激しました。勘三郎さんは写真撮ったときに僕のことを勘太郎さんに「今夜来てくださるんだ」と紹介してくださったり、本当になんだか人格というか人間の大きさみたいなのを近くでじわじわ感じました。

食事が終わってお帰りになるときも、「今夜、お待ちしてますから」ってわざわざ声をかけてくださった。さらに感激。そのあとタクシーが来ないのかしばらく店の前で待っていらして、僕らも食事を終えて出て「お困りじゃないですか?」と訊いたら「ええ、タクシーが来ないんですけど、大丈夫だと思います」とおっしゃって、そのときも「今夜、ほんっとうにお待ちしてますから」って言ってくださって。合計3度も勘三郎さんに「今夜お待ちしてます」なんて言われるなんてのはすごいことなんじゃないだろうか。

・・・関係ないんですけど、2月のワルキューレの公演の時のこと。初日の3幕に美智子皇后陛下が観劇にいらして飯守さんとジョエルとキャストは皇后陛下と歓談する機会があったのです。美智子様は一人一人に丁寧にお声をかけられて、この時もすごく「人格」「人間性」というものをひしひしと感じました。僕より前にお話しされたキャストの方が成田さん、長谷川さんでお二人とも3幕は歌わない役なので「また次の機会に是非ゆっくり聴かせてくださいね」とおっしゃっていて、そのあと僕が自己紹介すると「沢山うかがいました」とおっしゃり、その場は爆笑。そしてこの公演のためにドイツから一時帰国していることを申し上げると「おかえりなさい」とおっしゃり、またその場は爆笑。こういう品のあるユーモアというのはそれにふさわしい才能と場、訓練によってのみ成り立つものなんだろうなぁと感じました。素晴らしいお人柄に触れすっかりファン(というのも変ですが)になってしまいました。

この時も後で考えて「美智子皇后陛下に『お帰りなさい』と言われたオペラ歌手なんて、あんまりいないんじゃないだろうか」と思ったのでした。

さて、その夜の公演。素晴らしかったです。様式美というものはすごく重要なんだと僕は常々思っているんだけど、そのことでワルキューレ以来少し悩んでいて、その意味で、この舞台を見せていただけたことにすごく感謝しました。様式というのは培われるものなんですね。

さて、その夜の公演。素晴らしかったです。様式美というものはすごく重要なんだと僕は常々思っているんだけど、そのことでワルキューレ以来少し悩んでいて、その意味で、この舞台を見せていただけたことにすごく感謝しました。様式というのは培われるものなんですね。

僕が身を置いているオペラの世界、特にドイツのオペラ界では、残念ながら、オペラを作る人間がオペラを壊している。もちろんみんながみんな壊しているんじゃないけど、オペラという様式を壊す方向のプロダクションがどんなに多いことか。やっている人間はそれを『進歩』、『前進』と呼ぶけれど、それは言い訳だと思います。様式が培われる世界と様式が壊される世界。

歌舞伎・・・もちろんこの平成中村座が歌舞伎の中の比較的新しい一つの試みであることも踏まえた上でですが・・・では、舞台の上、横、裏の人たちみんなが歌舞伎を慈しんでいる。オペラではそうでないことがままある。僕の意見ではそれが多すぎる。その意味では強く、うらやましさを感じました。

様式を壊すことがある意味で進歩につながることがないとは言えない。それは認めるんだけど、「破壊の快感」みたいなものが先走っているプロダクションも結構あるんですよ。目的と方法論がひっくり返っちゃってるケースです。これは本当に暴力です。心が痛みます。怒りを感じます。

見ながら浮かんだのが、ゲーテの「『何をするか』よりも『いかにするか』を考える方がよい」という言葉です。これは美学というものを考える上で大きなヒントになるポイントだと思います。この夏祭浪花鑑という作品、終わり方も結構唐突だし、ストーリーに何か哲学とかを求めるのは僕には難しかった。でも、見せ場に満ちているんですね。そしてその一つ一つの見せ場の中にありありと魂の動きを見ることが出来る。「いかに」人はその時を生きているのかを掘り起こして見せてくれるわけです。オペラでも実は結構ストーリーだけ取ると、例えば文学的にはあまり評価の高くないストーリーがオペラとしてすごい作品になっていることがありますよね。それも結局同じ事を歴史が証明しているように思います。

僕は最近よくあるんだけど、素晴らしい舞台に出会うと、その冒頭の部分でその舞台との出会いに感激するのか、結構泣いちゃってるんです。「まだ泣くところじゃないよ!」と自分でも思うのですが。その舞台に出会えたことを感謝していると言うことも多分あるんだけど、舞台をああいう繊細さと真摯な態度で舞台を準備してきたこの人たちを美しいと思うんですね、たぶん。自分でもなんで泣いてるのかよくわからないことが多いんですが。

冒頭、勘太郎さんが鮮明なドイツ語で口上を述べて「Verstehen Sie mein Deutsch?(私のドイツ語、わかりますか?)」と尋ねて、客が「ja!」と答えると「Aber ich verstehe mein Deutsch nicht(でも僕は僕のドイツ語がわかりません)」と言って笑いを誘っていました。こういうシーンもなんだか感動します。ずいぶんドイツ語しゃべってましたよ、勘太郎さん。

冒頭、勘太郎さんが鮮明なドイツ語で口上を述べて「Verstehen Sie mein Deutsch?(私のドイツ語、わかりますか?)」と尋ねて、客が「ja!」と答えると「Aber ich verstehe mein Deutsch nicht(でも僕は僕のドイツ語がわかりません)」と言って笑いを誘っていました。こういうシーンもなんだか感動します。ずいぶんドイツ語しゃべってましたよ、勘太郎さん。

歌舞伎のあり方を云々する事は僕には出来ないし、するべきでもないと思う。でも僕が惹かれたのは細部の美しさでした。僕が日本舞踊を習っていたときも「首振り三年」という言葉を聞いたことがあるけれど、ああいう決めの瞬間の美しさというのは圧倒的なものがありました。それと音楽の鼓舞する力に乗っかって暴力的なほどの迫力を帯びる退場の様子とか。

客席には思ったよりドイツ人が多かったです。みんな喜んでいたようで、それは僕も嬉しかった。最後はスタンディング・オベーションになりました。僕は前から5列目くらいのセンターで、すごく良い席でした。カーテンコールで勘三郎さんが結構客席のお客さんを具体的に見て挨拶している様子を見て、僕は勘三郎さんがこっちを見ているときに手を振ってみたんだけど、そうしたら勘三郎さんは僕の方を指さして手を振ってくれたんですよ。近くの誰かに手を振ったのかも知れないけどね。僕も舞台から客席をかなりちゃんと見る方で、客席が明るかったら知り合いがいたら大体わかりますので、その経験からも勘三郎さんは僕を見つけてくれたんじゃないかと思ってるんだけど、まぁこれはファン意識の勘違いってやつかも知れないですね。ははは。でもその日「お待ちしてますから」って三回も言われたわけだし。(しつこい)

客席には思ったよりドイツ人が多かったです。みんな喜んでいたようで、それは僕も嬉しかった。最後はスタンディング・オベーションになりました。僕は前から5列目くらいのセンターで、すごく良い席でした。カーテンコールで勘三郎さんが結構客席のお客さんを具体的に見て挨拶している様子を見て、僕は勘三郎さんがこっちを見ているときに手を振ってみたんだけど、そうしたら勘三郎さんは僕の方を指さして手を振ってくれたんですよ。近くの誰かに手を振ったのかも知れないけどね。僕も舞台から客席をかなりちゃんと見る方で、客席が明るかったら知り合いがいたら大体わかりますので、その経験からも勘三郎さんは僕を見つけてくれたんじゃないかと思ってるんだけど、まぁこれはファン意識の勘違いってやつかも知れないですね。ははは。でもその日「お待ちしてますから」って三回も言われたわけだし。(しつこい)

長いカーテンコールが終わってホールをあとにする時、ドイツ人観客が早速感想を述べあっているのが聞こえてきました。ドイツ人はディスカッションが好きですから、こういうのを見ると黙ってはいられないんでしょうね。この「ドイツ人のディスカッション好き」には僕は必ずしも良い印象ばかりは持っていないのだけど、この時もどちらかというとその気持ちを強くすることになりました。自分の意見をただ外に出す、という行為で完結してしまう事があるのがどうも僕は困ってしまうことがあるのです。ひどい表現をあえて使うと排泄行為に近い感じ。そのあと、意見をくるくる変えることも多いし、言ったことも忘れてしまったりする例もある。僕の後ろのドイツ人女性は延々と鳴物について持論を展開していました。僕は舞台人としてはお客様の態度を批判することは出来ないのだけれど、この日は一観客であります。あの完璧な調和を見せていた舞台の魅力をまず受け入れることをせずに批判するポイントを見つけようとする態度には正直なところ、うんざりしてしまいました。もちろんこれは個人の自由で、趣味の問題であるというのは当然のことですが。日本で歌舞伎を愛している観客の様子を考えると、僕ら日本人はやはり何かを受け入れるという事に結構長けている民族なのではないでしょうかね。「よくわからないけど、とにかく理解しようとしてみる」というような受け入れ方。これは結構辛抱強くないと出来ないんですよ。判断を留保しつつ受容を続ける、という態度は大変体力と精神力を要します。僕自身が「判断を留保する勇気」というのを意識して大切にしていることもあって、日本人のこの資質はもっと注目され評価され、またさらに鍛錬されるべきなのではないかと思うのです。

長いカーテンコールが終わってホールをあとにする時、ドイツ人観客が早速感想を述べあっているのが聞こえてきました。ドイツ人はディスカッションが好きですから、こういうのを見ると黙ってはいられないんでしょうね。この「ドイツ人のディスカッション好き」には僕は必ずしも良い印象ばかりは持っていないのだけど、この時もどちらかというとその気持ちを強くすることになりました。自分の意見をただ外に出す、という行為で完結してしまう事があるのがどうも僕は困ってしまうことがあるのです。ひどい表現をあえて使うと排泄行為に近い感じ。そのあと、意見をくるくる変えることも多いし、言ったことも忘れてしまったりする例もある。僕の後ろのドイツ人女性は延々と鳴物について持論を展開していました。僕は舞台人としてはお客様の態度を批判することは出来ないのだけれど、この日は一観客であります。あの完璧な調和を見せていた舞台の魅力をまず受け入れることをせずに批判するポイントを見つけようとする態度には正直なところ、うんざりしてしまいました。もちろんこれは個人の自由で、趣味の問題であるというのは当然のことですが。日本で歌舞伎を愛している観客の様子を考えると、僕ら日本人はやはり何かを受け入れるという事に結構長けている民族なのではないでしょうかね。「よくわからないけど、とにかく理解しようとしてみる」というような受け入れ方。これは結構辛抱強くないと出来ないんですよ。判断を留保しつつ受容を続ける、という態度は大変体力と精神力を要します。僕自身が「判断を留保する勇気」というのを意識して大切にしていることもあって、日本人のこの資質はもっと注目され評価され、またさらに鍛錬されるべきなのではないかと思うのです。

おわって外に出ると、とても気持ちの良い夜で、この公演終了後にゲラまで車で戻りました。「意見を言うことは良いことだ」「自分の意見を持つことは大切なことだ」というのがドイツで、いや日本でさえも常識として認知されているように思うのですが、ゲラまでの約2時間半のドライブの間ずっと、「意見を留保すること」「自分の意見を軽々しく垂れ流さないこと」が如何に難しくてしかし多くをもたらすかに思いをはせていました。

素敵なたいけんでしたね。

私も勘三郎さんの大ファンです。

まだ勘九郎さんだったころから。っていうか、14,5の時「笛吹き童子」を観て以来です。

品があってでも親しみやすくて。

革新的で。

歌舞伎はもちろん、勘九郎特集チェックです。

おとうさんの先代勘三郎さんも粋な方でしたが…

歌舞伎の方って能の方よりずっと庶民的なのだけど、伝統を重んじていて、そのミックスの度合いが程よい気がします。

もともと、歌舞伎が能より大衆向けにつくられているからでしょうか?

素直にああ、おもしろかったって思えるし。

役者さんも親しみやすい。

めざせ!勘三郎風のオペラ歌手!

平成中村座ベルリン公演のことはこちらでも、公演の様子をテレビニュースでやっていました。

「夏祭浪花鑑」、陰惨なお話ですよね。殺人を華やかなお祭の神輿の人波と合わせるところが、すごいです。この夏のコクーン歌舞伎チケット取りは、先行、一般など3回チャンスがありましたが、全滅しました^^;

>あややさん

あややさんもファンなんですね。本当にぐっと惹かれてしまいました。というか、ブラウン管で見ているときからファンでしたけど。新撰組で勘太郎さんの藤堂平助を見てからまた違う切り口で見るようになったりして。

おっしゃるとおり、お能は侍の文化ですから、ある意味厳しく、また武士階級の庇護なくしては残らなかった文化ですね。別の魅力があります。オペラと共通の部分は、歌舞伎にも能にもありますねー。

いやー勘三郎風なんて図々しいですけど、勘三郎さんから沢山栄養をもらいたいです。

>一静庵さん

そう、コクーンで6月にやるんですね。陰惨なお話なのにその陰惨さがないところがすごいと思いました。あのシーンは確かにそのコントラストがすごいインパクトでした。ベルリン公演では、あの若い衆の中に日本人でない人も数人はいっていて、キャスト表の名前からはドイツ人とも思えるのですが、別の意味の勢いみたいなのがありました。